2009年,美国经济将面临1.6%的负增长,欧元区为-2%,日本更甚,达到-2.6%。中国提出2009年“保GDP增长8%”的宏观经济目标,更加凸显了世界经济增长对中国的依赖。

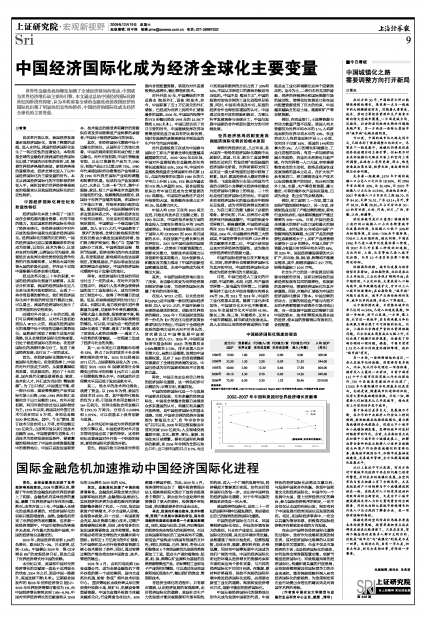

本世纪以来,美国和中国对世界经济增长的贡献度一直处于此消彼长的状态,2004年之后,更是中国一路提升,美国连续下降(见图)。近期联合国发布的《2009年世界经济报告》显示:2009年世界经济增幅可能仅为1%,而中国经济增长率将达到7.8%-8.9%,中国对世界经济增长的贡献度将从2008年的22%增至2009年的50%。

其次,金融危机加速了中国的经济国际化。金融危机导致全球大部分国家和地区经济、金融指标急剧恶化。实体经济的矛盾为全球范围内的资源重新整合提供了机会。一方面,发达国家资产价格缩水,不少企业陷入困境,急需资本救助,另一方面,一些国家资金充足,缺乏资源与核心技术,过剩产能需要淘汰转移,同时,还有很多的欠发达国家需要资金、技术和管理。各取所需必将带来全球性的大规模并购与重组。拥有近2万亿美元的外汇储备,为中国借机加大对外投资获取资源与核心技术提供了条件,同时,通过转移过剩的产能也将加快中国资金、技术、管理的输出。

2009年3月,吉利闪电收购DSI变速器公司,成为全球金融危机下海外抄底的第一个成功案例,国内企业抓住机遇,纷纷“抄底” 海外技术研发中心。 重庆等地区由政府牵头斥巨资到海外收购土地、铁矿石、机械设备等重要资源。中国企业境外投资主体越来越多元化,行业跨度也在加大, 50%都属于跨国并购,为此,2009年4月,商务部特别出台了《境外投资管理办法》,把核准权限大部分下放到省级商务主管部门。新办法为企业赴海外投资提供了更大的便利,投资境外审批加速,将会激励更多的企业走出去。

再次,我国对外输出资本、技术和管理,受到广大发展中国家的欢迎,因为我国经济的国家化道路是一个多赢的新模式。当前,我国与拉美、非洲、西亚等地区的经济往来还有很大的拓展空间,而且这些国家和地区的工业体系尚不完整,制造业产值构成与我国有很强的互补性,例如,阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁这5个南美国家优先发展自然资源加工工业,重点生产诸如植物油、纸浆、纸、铁、钢等以矿业原料为基础的自然资源密集型产品,纺织等轻工业和电子产业则相对薄弱,可以通过在这些国家和地区现地生产,输出我们的资金、管理和技术。

在经济全球化的进程中,只有顺应潮流,认识经济发展的客观规律,走好经济国际化的道路,我国社会生产力的发展才能突破资源和市场有限性的约束,进入一个广阔的发展空间,经济崛起才能够真正实现。如何走好经济国际化的每一步,走出有中国特色的经济国际化道路,对于中华民族的精英来讲则是一次大考。

我国经济的国际化,是在二十一世纪的国际环境中迅猛发展的,势必要走出自己的独特的经济国际化道路。

中国的经济国际化与日本、韩国等经济国际化相比,所处的环境有较大的差别。日本在产业变迁、迅速经济国际化的时期,其历史环境非常优越。虽然遭遇了两次石油危机,但都很短暂,总体而言,能源、原材料充裕,价格低廉,同时有中国等发展中大国成为他们广阔的市场。中国的经济国际化所处的环境从经济增长的资源约束和市场约束这两个条件来看,与日韩的经济国际化不可同日而语。在能源、原材料价格高昂、供给不充裕的国际环境中推进经济国际化进程,必须要走新型工业化的道路,彻底转变经济增长方式,创新节能型的经济国际化。

中国从被经济国际化的弱势地位到今天成为发展中国家的代表,中国特色的经济国际化必然是互惠互利、与发展中国家合作共赢,体现中国和谐文化的经济国际化。中国作为一个发展中大国,登上世界经济历史的舞台,参与国际经济秩序的制定,一定不会仅仅从本国的利益出发,制定有利于中国发展而损害别国长远发展的规则。相反,在国际经济事务中,一定会以共赢为指导思想,积极推进国际经济秩序向着更加合理的方向发展。

在走出中国特色经济国际化道路的过程中,政府作为战略和政策的制定者,其对经济国际化规律的认识和把握是至关重要的。企业不仅是市场经济的主体,也是经济国际化的载体,如何发挥全球资源配置功能、创新节能型经济国际化、有效规避风险的经济国际化,构建和谐共赢的开放格局,这些职责都需要具有国际竞争力的企业来承担。能否深刻理解并深入研究经济国际化的新趋势,为政策制定和企业行动提出合理化的建议则是对我国学术界的考验。

(作者系中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任、教授 、博导)