|

■“巴菲特投资36计”之十七

⊙刘建位

原文为:假之以便,唆之使前,断其援应,陷之死地。遇毒,位不当也。

古人按语为:唆者,利使之也。利使之而不先为之便,或犹且不行。故抽梯之局,须先置梯,或示之梯。如:慕容垂、姚苌诸人怂秦苻坚侵晋,以乘机自起。

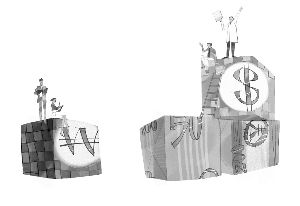

巴菲特投资股票和收购企业时,经常反过来对自己使用上屋抽梯这一计,假之以便,唆之使前,给自己投资的公司及其管理层最大的放权和信任,却断已援应,陷已死地,根本不派任何管理人员,不干涉任何日常经营,而且限制自己卖出股票或股权。

第一,巴菲特为什么对自己上屋抽梯自断后路?

男人对自己狠一点,巴菲特对自己特别狠,狠到上屋抽梯,自断后路。

巴菲特这样做的原因,是为了真正做到长期投资。

和那些短线买卖期望投机获利的人不同,巴菲特根本不想短期炒股票赚股市的钱,只想长期做股东赚公司的钱。就像婚姻一样,我们应该关注的是如何幸福地结婚,而不是如何损失最小地离婚,目标是寻找不需要离婚的结婚对象。巴菲特最关注的是买得好,而不是卖得好,他想找的是可以持有一生不需要卖出的公司股票。

“我最喜欢持有一只股票的时间是:永远”。

“我和查理都希望长期持有我们的股票。事实上,我们希望与我们持有的股票白头偕老”。

“我们喜欢购买企业。我们不喜欢出售,我们希望与企业终生相伴”。

巴菲特敢于对自己上屋抽梯,是因为他早就明白了,短线买卖难赚钱,长期投资才能赚大钱:

“考虑到我们庞大的资金规模,我和查理还没有聪明到通过频繁买进卖出来取得非凡投资业绩的程度。我们也并不认为其他人能够这样像蜜蜂一样从一朵小花飞到小花来取得长期的投资成功。我认为把这种频繁交易的机构称为投资者,就如同把经常体验一夜情的人称为浪漫主义者一样荒谬”。

“我们长期持有的行为表明了我们的观点:股票市场的作用是一个重新配置资源的中心,资金通过这个中心从频繁交易的投资者流向耐心持有的长期投资者”。

但事实上巴菲特并不是将所有买入的股票都要长期持有,事实上他认为只有极少的股票值得长期持有,他一生只找到可口可乐、GEICO、华盛顿邮报三只愿意终生持有的股票。而一旦找到这样的超级明星公司他愿意持有的期限是永远:“投资股票很简单。你所需要做的,就是以低于其内在价值的价格买入一家大企业的股票,同时确信这家企业拥有最正直和最能干的管理层。然后,你永远持有这些股票就可以了”。

“每当查理和我为伯克希尔下属的保险公司购买普通股的时候,我们像在购买一家私营公司那样着手整个交易。我们考察企业的经营前景,负责运作公司的管理层,以及我们必须支付的价格。我们根本不考虑在什么时候或以什么价格出售。实际上,我们愿意无限期地持股,只要我们预期这家公司的内在价值能以令人满意的速度增加”。

“我从未期望通过股市赚钱。我们买入股票时假设股市第二天会关闭,甚至在5年内股市不会重新开始”。

第二,巴菲特上屋抽梯的经典案例

巴菲特之所以会对自己上屋抽梯,限制自己卖出股票,目的用自己的自制加上管理层的限制,以保证自己真正做到长期投资。最经典的案例是,1985年巴菲特大规模买入大都会/ABC公司股票时与管理层签订协议,由公司首席执行官汤姆代理伯克希尔公司行使投票权。巴菲特在伯克希尔1985年报致股东的信中解释这样对自己上屋抽梯的原因。

“为表示我们对管理层的信任,我们实行了一项与众不同的协议:在以后很长一段时期内,由公司首席执行官汤姆(或是丹,如果以后他担任CEO的话)行使我们持有股份的投票权。这项协议是由查理和我,而不是汤姆提出的。同时我们用各种不同的方法限制自己卖出股票,这些限制的目的是为了保证,没有管理层的同意我们的股份不会卖给大股东(或者要成为大股东的投资人),这种限制条款与几年前我们对GEICO和《华盛顿邮报》公司投资时的协议相似。”

既然大宗股票交易通常要求支付较高的溢价,一些人可能认为由于设置这些限制条款,我们损害了伯克希尔的利益。我们的观点正好相反,我们认为这些公司——以及因此作为所有者的我们——的长期经济前景由于这些协议而更加美好。有了这些限制条款,我们密切合作的一流经理人就能够一心一意地为股东服务,专注于公司运作,全力以赴使公司长期价值最大化。这当然比那些将公司置于“资本博弈”中而无法让那些管理人员集中精力进行业务经营的“走马灯式资本家”要好得多。(当然,一些经理将他们自己的利益置于公司及其所有者的利益之上,所以活该被骚动得心烦意乱——但在投资中我们尽量避开这类经理人。)

“当前公司的不稳定性是拥有投票权的股票持有比例高度分散的必然结果。大股东随时随地会登台亮相,总是满口花言巧语安抚人心,但实际上却心怀鬼胎。我们经常通过限制我们的大宗持股的投票权来提高公司经营的稳定性,否则这种稳定性可能难以保证。将优秀的经理人同优秀的公司结合在一起所形成的确定性,为公司经营上的丰裕收获提供了肥沃的土壤。这正是我们如此安排的经济原因。”

“人性的一面同等重要。我们不愿意看到我们所喜欢和敬重的、以及那些已经欣然同意我们提出的重大财务协议的经理人,因为担心我们作为持股比例很大的股东会对公司提出重大改变的意外而难以安眠。我已经告诉他们肯定不会有什么意外发生,而且我所说的这些安排都有伯克希尔的协议为凭。这些签字还意味着,这些经理是受伯克希尔公司的委托,因此不必担心我本人对伯克希尔事务的管理生涯是否会过早地永远结束(我把这个期限定义为任何少于三位数的年龄)。”