短期内银行负债成本恐怕难以出现明显下降。银行负债成本难以下降最终给债市带来一定影响,主要原因在于银行会将更多资金投入到更高收益的资产当中,说明在债券收益率经历了2014年下行之后,债券配置对于银行资金很难具有吸引力,银行购买债券更多出于交易的目的,收益率相对较高的贷款和非标资产,还是银行性价比更高的选择。

基于银行资产负债的这种变化,对于债券市场也就产生了与以往不同的影响。当债券供给不多时,由于交易资金更多,因此久期更长的品种会受到青睐,收益率曲线往往会变平,长端受到交易资金的青睐有可能会出现收益率下行的行情;当供给涌现后,由于配置资金的缺乏,因此单纯依靠交易资金很难将长端收益率做下来,而如果资金利率保持相对低位,即使短端也能带来一定套息收入,这会使得交易资金从长端向短端转移,同时由于银行负债成本并未随资金利率一同出现降低,配置资金依然没有动力进场,最终会导致债券收益率曲线短端维持低位,而长端利率出现上行压力,这也就解释了近期收益率曲线的陡峭化变动。

⊙华创证券

日前,市场传闻央行要定向正回购,对于银行而言,宁可把钱交给央行,也不放贷或配债,这一倾向的讨论受到市场关注。此外,近期债券收益率曲线极度陡峭化,引发市场争议,收益率曲线为何会陡峭化?这种陡峭能否继续维持?本文将从银行负债端入手,通过研究银行负债来源和负债成本的变化对上述现象作出解释,并对未来进行研究和判断。

商业银行负债来源:吸收存款、同业负债、应付债券和向央行借款

商业银行资产负债表内的有息负债大体可分为如下几类:向中央银行借款、同业和其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、吸收存款、应付债券六大类。

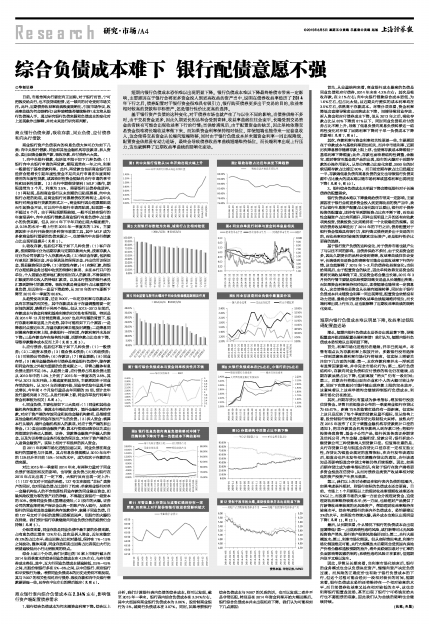

1、向中央银行借款,包括但不限于如下几种负债:(1)银行向中央银行申请的再贷款,期限通常在一年之内,利率一般要低于基准贷款利率。此外,再贷款也包括商业银行因经济合理增长引起年度性资金不足向央行申请在年度周转使用的年度性贷款,或因临时性资金短缺向央行申请的季节性和回拆性贷款。(2)央行中期借贷便利(MLF)操作,期限通常为3个月,利率为3.5%,需要银行以债券做质押。(3)再贴现,是指商业银行以未到期的已贴现票据,向中央银行办理的贴现,是商业银行对票据债权的再转让,是中央银行对商业银行贷款的形式之一。商业银行因办理票据贴现而引起资金不足,可以向中央银行申请再贴现,贴现期一般不超过6个月。由于再贴现期限较短,一般不反映在银行的年度报表中。向中央银行借款是商业银行有息负债中占比最小的负债来源,但从2014 年下半年开始出现大幅度提升,从0.3%的水平一路上行至2015 年一季度末的1.3%,主要原因在于央行开始使用多种货币政策工具,其中MLF成为多家商业银行重要的负债来源之一,也使得向中央银行借款占比出现明显提升(见图1)。

2、吸收存款,包括但不限于如下几种负债:(1)客户存款,按照期限可分为活期存款与定期存款两大类,按照存款人可分为公司存款与个人存款两大类;(2)保证金存款,包括银行承兑汇票保证金、开出保函及担保保证金、开出信用证保证金、贸易融资保证金等;(3)财政性存款;(4)应解汇款,指银行办理结算业务过程中收到的待解付款项、未在本行开户的单位、个人需要办理异地汇款时临时存入的款项、不得保留外汇额度的单位收入的待结汇款项,以及本行签发的银行承兑汇票到期待付的款项等。吸收存款是商业银行占比最重的有息负债,但近些年一直呈下降趋势,从2010年的87%逐渐下降至2015年一季度的80.6%。

从趋势变动来看,过去R007、一年定存利率与存款成本具有非常强的相关性,其中存款成本由于存量调整需要一定时间的原因,略滞后于另两个指标。但从2012-2013年前后,存款成本与资金利率和基准利率的相关性有所削弱,特别是在2014年12月份曾经降息,R007 也应声而落的背景下,银行存款利率却呈现上升走势,其中可能有如下几个原因:一是降息时点接近年末,存量存款利率未能及时调整;二是降息同时提高存款利率上限,多数银行一浮到顶,存款利率并未及时下降;三是存款也存在结构性问题,活期存款占比也在下降,导致存款整体成本反而上升(见图2、图3)。

3、应付债券,包括但不限于如下几种负债:(1)一般债券;(2)二级资本债券;(3)混合资本债券;(4)次级债券;(5)可转换公司债券;(6)存款证;(7)商业票据;(8)同业存单;(9)离岸金融债券应付债券是商业银行负债中,除存款和同业存放之外较为重要的负债来源之一,尽管占整体有息负债比重并不足3%。从趋势上看,应付债券占有息负债比重从2010年中的1.2%上升到了2015年一季度末的2.8%,其中从2013年末开始,上涨速度明显加快,主要原因在于同业存单的发行。从2014年四季度开始,同业存单发行呈现井喷式增长,今年前4个月发行量是去年同期的25倍,预计全年发行量将突破3万亿。从发行利率上看,同业存单发行利率与资金利率较为相关(见图4)。

4、同业负债,主要包括如下三大类别:(1)同业和其他金融机构存放款项:核算本行吸收的境内、境外金融机构的存款,对应于资产端的存放同业和其他金融机构款项,是指接受其他金融机构的同业存放而产生的负债。(2)拆入资金:核算本行从境内、境外金融机构拆入的款项。对应于资产端的拆出资金。(3)卖出回购金融资产款:算本行按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金,以及为证券借出业务而收取的保证金。对应于资产端的买入返售金融资产。实际上相对于有抵押的拆入资金。

自2011年利率市场化进程加速以来,同业负债在商业银行的重要性与日俱增。其占有息负债规模从2010年年中的12%已升至目前15%-16%的水平,成为仅次于存款的负债来源。

对比2015年一季度和2014年末,有两种力量对于同业负债扩张起到相反的影响,也导致 业负债占比较大银行在2015年占比出现了一定下滑,大银行反而出现一定上升:(1)127 号文对于同业的治理。127 号文在规范“非标”类资产的同时,也对同业负债占比进行了约束:单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的50%。使得同业负债比重增速受阻;(2)股市的火爆。证券公司的营业部将客户保证金以统一的账户存入银行,反映在银行的同业和其他金融机构存放款项中,隶属于同业负债。目前127号文对于非标的监管已经渐进尾声,但股市的火爆仍在持续,我们预计银行存款继续向同业负债分流的趋势仍会持续(见图5)。

分细项来看,同业存放是同业负债中最主要的负债来源,占有息负债比重在12%左右;其次是拆入资金,近年来稳定在2%的占比水平;卖出回购占比相对最低,保持在1%-1.5%之间波动。整体来看,同业存放和卖出回购占比表现出大行比例普遍较低而小行比例较高的特点。

综合上面三个分项,我们计算出的16家上市银行截止在2014年四季度末的综合同业负债成本在4.2%左右,与应付债券成本类似。其中,五大行同业负债成本普遍较低,2.5%-4.5%之间,而股份制银行多在5%-6%之间,以中信银行、南京银行和平安银行为最。考察同业负债成本的历史走势则不难发现,其与R007 的相关性相对应付债券、吸收存款和向中央银行借款要更强一些,且存在半年左右的滞后效应(见图6)。

商业银行表内综合负债成本在2.34%左右,影响银行资产端配置债券需求

1、银行综合负债成本为何未随资金利率下降。综合以上分析,我们计算银行表内负债的综合成本,则可以发现,截至2015年一季末,银行表内综合负债成本在2.34%左右,其中大型国有商业银行负债成本为2.06%,股份制商业银行为3%,城商行负债成本在3.07%。同时,如果考察银行综合负债成本与R007的关系的话,也可以发现二者并不是非常匹配,特别是在2014年资金利率开始大幅回落后,银行综合负债成本并未出现相应下降,我们认为可能有如下几点原因:

首先,从总量结构来看,商业银行成本最高的负债是同业负债和应付债券,2014年末在4.2%左右;其次是吸收存款,在2.1%左右;向中央银行借款综合成本更低,为1.6%左右,但占比太低,且近期央行提供的成本利率均在3.5%左右,依然高于存款成本。尽管分项来看,资金利率降低会直接导致卖出回购成本下降,间接导致同业存放、拆入资金和应付债券成本下降,但从2013年之后,吸收存款占比从83%下降到81%以下,同时同业负债和应付债券占比不断上升,导致了低息负债向高息负债转移这一结构性变化对冲掉了回购利率下降对于单一负债成本下降的影响(见图7、图8)。

其次,存款利率与资金利率相关性更差一些,主要原因在于存款成本与基准利率更加相关,而并非市场利率,近期历次降息都伴随着存款上限上浮,也使得存款成本降幅低于基准利率下降幅度;此外,存款也面临着结构性调整,余额宝、理财等货币基金类产品的出现,股市的火爆对于活期存款的分流作用更大。从单位存款占比变化来看,2000 年的时候活期存款占比接近80%,而目前定期存款占比已经超过一半,存款端低息负债向高息负债的变化也导致银行负债来源中占比最大的成本难以随市场利率或基准利率出现明显下降(见图9、图10)。

2、银行综合负债成本未明显下降会降低银行对于长端债券的配置需求。

银行负债成本难以下降最终给债市带来一定影响,主要原因在于银行会将更多资金投入到更高收益的资产当中,我们从银行生息资产配置占比变化就可以看出,银行对于债券投资的配置盘,即持有至到期投资占比在不断下滑,而交易性金融资产占比有所提升,同样出现明显上升的还有应收款项类投资,贷款投资占比则维持在一个比较稳定的规模。说明在债券收益率经历了2014年的下行之后,债券配置对于银行资金很难具有吸引力,银行购买债券更多出于交易的目的,而收益率相对较高的贷款和非标资产,还是银行性价比更高的选择。

基于银行资产负债的这种变化,对于债券市场也就产生了与以往不同的影响。当债券供给不多时,由于交易资金更多,因此久期更长的品种会受到青睐,收益率曲线往往会变平,长端受到交易资金的青睐有可能会出现收益率下行的行情,这也就解释了2015年1-2月的债券收益率变化;当供给涌现后,由于配置资金的缺乏,因此单纯依靠交易资金很难将长端收益率做下来,交易资金将会撤出长端,2015年3月份的行情主要就是供给预期导致交易盘从长端撤出所致;而如果资金利率保持相对低位,即使短端也能带来一定套息收入,这会使得交易资金从长端向短端转移,同时由于银行负债成本并未随资金利率一同出现降低,配置资金依然没有动力进场,最终会导致债券收益率曲线短端维持低位,而长端利率出现上行压力,这也就解释了近期收益率曲线的陡峭化变动。

短期内银行负债成本难以明显下降,收益率过低阻碍配置盘进场

那么,短期内银行负债成本是否会出现显著下降,导致配置盘开始进场配置长端利率债?我们认为,短期内银行负债成本恐怕难以出现明显下降。

首先,利率市场化进程仍在继续,并非已到尾声。尽管有观点认为存款利率上限放开后,多数银行没有选择一浮到顶意味着利率市场化行将结束,但实际上需要关注如下几方面的问题:第一,本次存款利率并未一浮到顶有监管因素影响,并非完全市场化行为;第二,银行负债结构中,存款向同业负债和应付债券的转化仍在继续,活期存款虽然占比下降,但距离被“消灭”仍有一段时间;第三,后期央行将推出面向企业和个人的大额可转让存款,同时下次降息时可能伴随出现存款上限的完全放开,这意味着以上这些举措均会继续抑制银行负债成本,利率市场化仍在推进。

其次,后期存贷比有望成为参考指标,增加银行投放信贷资金。尽管目前银监会公布的一季度商业银行存贷比为65.67%,距离75%的监管红线尚有一段距离,但实际上这只是反映了每个季度的贷款总量不超标,但从结构上看,股份制银行依然受到存贷比限制很大束缚。虽然央行在2015 年发布了《关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》,把非存款类金机构存款纳入到存款口径;把银行投资各类资管、基金子公司产品,银行拆放各类证券期货及信托公司、汽车金融、金融租赁、贷款公司;银行拆放小额贷款公司三种贷款纳入到贷款口径。但值得注意的是,央行存贷款口径与银监会存贷比口径存在一定相互独立性,存贷比为银监会规定的监管指标,在央行发布该通知后,银监会也并未发布相关调整存贷比的通知,央行该通知是否影响银监会存贷比考核仍待后续观察。因此,如果后期存贷比成为参考指标的话,有助于银行在资产端将更多资金投放在信贷中,从而对债券这类资产收益率相对较低的资产投资产生挤压效果。

第三,我们以上的讨论都是在银行表内负债的范围内,如果考虑表外理财,则银行实际的负债成本还会更高。目前,市场上1个月期限以上的理财收益率预期收益率还在5%以上,而股票市场的火爆一方面会分流理财资金,迫使理财收益率维持较高水平;另一方面,也给理财产品提供了打新等收益率较高的无风险资产,帮助理财收益率维持在较高水平。综合考虑银行的表内外负债成本,恐怕要接近3%的水平。如果股市持续火爆,表外成本也难以出现明显下降(见图11、图12)。

最后,从长期来看,什么情况下银行的负债成本会出现显著降低?第一,出现系统性违约风险,或打新等可比无风险投资资产消失,银行资产投资风险偏好回归;第二,央行大规模放水;第三,利率市场化倒退。但从实际情况考虑,利率市场化倒退绝无可能,央行大规模放水后期则会受到国内房地产价格企稳和通胀预期的抬升,海外美联储加息对于汇率的负面影响等因素的制约;系统性违约风险正在累积,但短期内似乎又难以发生。

因此,尽管从长期来看,当利率市场化结束后,银行的业务模式也会从负债决定资产,慢慢向资产决定负债过渡,而风险的正确定价也有助于银行负债成本的下行,但这个过程可能会经历一段相对较长的时间,短期来看,银行负债成本恐怕还将维持在一个相对较高的水平,而目前债券收益率又处在相对较低的水平,这也会阻碍银行配置盘进场,甚至出现了银行宁可将钱交给央行也不愿配债的现象,因此我们认为曲线的陡峭也会继续持续。

(执笔:齐晟)