|

一方面,打破户籍制度的藩篱,构筑统一的劳动力市场,需要真正体现公共财政的“公平性”和“全局性”。从表面上看,农民工难以融入城市体系的原因是户籍制度的存在。不过,更深层次的原因则在于户籍制度背后所隐藏的各种福利保障体系。由于长期以来我国的福利保障体系将农民排斥在外,因而逐渐形成了城市封闭的、只对城市居民提供服务的福利保障体系。

面对大量涌入的农民工,如果城市的福利保障体系向他们完全开放,必将在短期内对城市本身的福利保障支出产生巨大的压力。而这也正是绝大多数城市依然对农民工实行分隔政策的根源。本来,“公平性”和“全局性”是公共财政的内在特征,但是,在城乡隔离的户籍制度下,公共财政特别是地方公共财政出现了城乡分布不均、本地利益高于外地利益的不正常情况。因此,回归公共财政的“公平性”和“全局性”的本质,对解决农民工问题就显得格外紧迫和重要。

另一方面,消除农民工与城市职工之间的知识与技能差别,需要公共财政发挥积极作用。从农民工自身来讲,他们之所以只能在技能简单、收入低下的职业中就业,关键还在于知识技能的缺乏。解决这个问题,必须纠正城乡教育投入不平衡的现象,使农民工在进入城市劳动力市场之前就能获得更多更好的教育。

长期以来,农村基础教育投入不足、师资力量缺乏且素质不高、教学设备匮乏等问题迟迟得不到有效的解决,导致农村教育质量难以保证,辍学率居高不下。近些年来,中央开始注意并下大力气解决这个问题。比如,今年的《政府工作报告》中就提出,今年要在全国农村全部免除义务教育阶段的学杂费,使农村1.5亿中小学生家庭普遍减轻经济负担。这无疑是提高农村劳动力素质的一大利好消息。

培训是提高进城农民工技能的有效手段。有些人提出,由于对农民工的培训在很大程度上属于“特殊人力资本”,因此农民工只能自掏腰包进行培训。笔者则认为,对于农民工培训的费用安排,应该从农民工收入低下和受到“前劳动力市场歧视”的角度出发,把农民工培训当作一种“准公共产品”来看待,采取以政府公共财政和企业出资为主的做法,尽快提高农民工的就业素质和就业能力。这也是解决农民工与城镇职工职业隔离的有效办法。

近些年来,我国的财政能力有了很大的提高,这为充分发挥公共财政的公平职能奠定了物质基础。统计数字显示,近10年来,我国税收年均增速高达近20%,几乎为GDP增速的一倍。而2006年全国税收收入完成37636亿元,比上年增收6770亿元,增长了21.9%。这个数据同样超过当年GDP增长的一倍。不过,值得提醒的是,财政能力虽然是重要的因素,但却不是绝对因素。比如在一些财力不是十分雄厚的地方也建立起了农村最低生活保障制度,在财力不变的情况下,如福建和辽宁,由于政府部门的积极推进,低保覆盖面有大幅度的上升。这说明,关键是财政支出结构的调整和财政支出重点的倾斜。

目前,农民工在我国的许多产业中占据着重要的地位,在一些行业中如建筑业、采掘业、加工制造业甚至已经占据了主导地位。让农民工充分享受公共财政的“普照阳光”,也是我国提升产业竞争力,加快经济增长方式的转变的必然要求。从这个意义上来讲,公共财政的使用就能够真正实现公平与效率“双赢”的目标。(李长安)

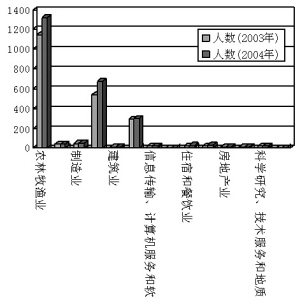

分行业我国城镇单位使用的农村劳动力年末人数(单位:万人)