|

□本报记者 于兵兵

合资协议引发品牌争夺战

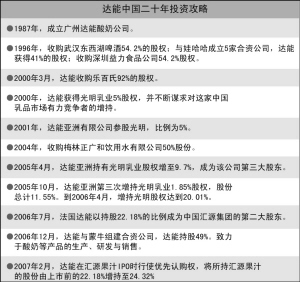

1996年,起家于浙江杭州的食品饮料生产商娃哈哈受市场拓展需求的推动,四处寻找融资渠道。在上市未果的情况下,娃哈哈遇到了已经进入中国近10年的法国达能集团。很快,双方就合作达成共识,达能与香港百富勤合资成立外资企业,该外资企业与娃哈哈集团再成立合资公司,股权占比为51%对49%。此后,百富勤将其间接持有的合资公司2%股权转让给达能,达能成为单方持股合资公司51%股权的第一大股东。

在近日达能向媒体公布的合作证据中,一份名为商标转让协议的文件被达能全文披露出来,合同规定,娃哈哈集团已经将娃哈哈商标使用权转让给了达能与娃哈哈成立的合资公司,未经外方同意,娃哈哈集团不得使用娃哈哈品牌单独生产销售相关产品。达能解释,这样做的原因是为了维护合资公司利益。

但是,合同签订不久,娃哈哈集团即在西北地区成立若干企业,生产娃哈哈系列产品,宗庆后称在成立这些公司前,达能曾以违背战略考虑为由拒绝投资。

时至2006年,达能以娃哈哈集团违规为由要求收购非合资公司51%股份,收购金额40亿元。此时,这些非合资企业的收益已经与合资企业相当。宗庆后给出的数据是,目前,非合资公司总资产达56亿元、2006年利润达10.4亿元,收购娃哈哈后达能将在中国的食品饮料行业造成事实上的垄断。

一个至今没有说清的问题是,非合资企业生产的产品一直由合资公司销售公司经销,达能却表示多年来,一直对非合资公司的真实身份不得而知。“中方只称这是代加工厂。”达能称。

“如果说不是达能说谎,就是达能确实在娃哈哈管理问题上一无所知。”分析人士称。

尽管达能与娃哈哈在去年十二月底已经签订了非合资企业的股权转让合同,但是,宗庆后却在今年初临阵掉头,一反以前的合作态度,不仅公开披露达能强购事宜,甚至发动了大量业内力量,要求启动反垄断调查彻底查清达能在中国的垄断意图,进而收回娃哈哈品牌全部权益。

“情”与“法”胜算几何?

有媒体报道,在达能娃哈哈事件于3月底曝光之前,娃哈哈内部已经通过销售账号分设等方式开始划清与达能的关系,为“离婚”做准备。

4月2日至今,达能与娃哈哈就事件进展和背景披露已经连续进行了三轮论战,先是4月2日,某媒体以《宗庆后后悔了》为题目,报道宗庆后披露的达能强购事件。4月4日,在经过48小时紧急研究后,达能召开新闻发布会,称收购意图符合合同规定。4月8日,宗庆后做客某财经网站,详细披露4月5日合资公司董事会谈判内容,称达能已经表示可以不收购非合资公司股份,但非合资公司产品需要通过合资公司进行销售,但在销售价格的制定原则上,双方没有达成共识。另外,达能承诺可以将其在乐百氏等饮用水品牌中持有的股份转让给娃哈哈,但保留光明、蒙牛等股份,被娃哈哈拒绝。

你来我往的谈判交战中,达能以“友好方式解决问题”的求和姿态明显,娃哈哈却通过发动员工代表、经销商团队等各种力量声援娃哈哈集团和宗庆后,发起第三轮进攻,似乎对赶走达能志在必得。而达能也表示,如果从4月9日起30天内,中方没有积极的行动促进事件解决,将启动法律程序。

整个过程中,包括法国驻华大使、一些地方政府部门都在参与沟通协调,甚至商务部等中央机构也表示了对此事的关注。面对娃哈哈关于达能可能对我国饮料市场造成垄断,希望尽快启动反垄断调查的说法,商务部表示“将严格按照相关外资并购的法规行事。”

就在各方陷入最紧张的胶着状态之际,宗庆后却随团出国考查。这短短的三天时间里,达能和娃哈哈还在酝酿怎样的反击行动,4月16日重启的第二轮中外资谈判,也许会将事件发展进一步明朗化。

案例点评

人无远虑,必有近忧

□文/苏勇

4月16日,达能与娃哈哈将进入第二轮谈判,我们拭目以待。一个可以预见的结果是,达能娃哈哈将互有妥协,达能不再坚持收购非合资企业51%的股权,娃哈哈不再坚持全盘收回娃哈哈品牌,而是寄希望于反垄断调查,把达能踢出局。

这是一个足以成为中国市场经济经典教材的案例,它告诉每一个中国企业在引进外资时不要一时冲动,看清楚、想明白。而这一过程又正好印证了中国一句老话———人无远虑,必有近忧。

10年前,娃哈哈没有预想到一个小小的合同条款能够成为娃哈哈成长最大的掣肘,即在外资没有同意的情况下,娃哈哈集团不可以建立子公司,使用娃哈哈品牌。不能说达能在10年前就已经设计好了今天收购的一步棋,但可以肯定,达能作为经验丰富的全球投资集团,确实已经为未来可能发生的违背达能利益的行为做足了准备。那就是娃哈哈可能通过其它子公司与合资公司展开竞争。

可以说,达能要求收购非合资公司股份只是一个由头,达能的目的是以此为筹码,在任何一个可以使达能获得利益的谈判中逼娃哈哈妥协。

其实,以往的中国市场上,类似娃哈哈达能的中外资纠纷也曾有过不少案例,比如上海家化将美加净品牌卖给美国强生后,又由家化将该品牌收回。有些外资在收购民族品牌时确实有其它目的,比如冷冻一个品牌,为投资的其它同类品牌减轻竞争。

但是,我们以此为由,发起对民族品牌的所谓保护,于情可解,于理不通。在经济全球化趋势下,很多中国品牌已经走出国门,成为国际市场的投资者,如何界定民族品牌已经相当含糊。另外,参与了全球竞争就要以法律为准绳说话,不可过分借力民族情绪。丰富法律意识和合作经验,才是中国企业更应从这个案例中思考的内容。

(本文作者为复旦大学管理学院企业管理系主任,于兵兵采访整理)

重新认识“合资”软肋

企业不管是合资合作,还是收购兼并(包括撤资及引入战略投资者),首先要明确收购兼并的目的。最重要的一点是企业要有长远的、非常明确的战略和愿景。其次,必须要有专业的团队去设计并购策略和并购活动及其后期的整合。

□文/徐永华

现在大家都在谈国际化,而国内现在还囿于本土市场谈合资合作,还希望利用地方政府的关系和特别政策。从商业角度看,现在是法制社会、市场经济,企业按照游戏规则来从事商业活动。国内企业打情理牌最终还是会付出代价的。也许考虑到方方面面的影响,达能会做出一些让步,但从一定意义上看,这种所为可能有一定的负面影响。现在之所以还有很多国家没有承认中国是市场化的国家,也说明了建立健全的游戏规则是政府目前规范市场的当务之急。

目前很多企业都在谈收购兼并,谈引进战略投资者,但有多少家企业已经真正想清楚了企业未来的战略方向并制定了明确的策略和目标?这是可怕的。现在国内大量企业热衷于进行收购兼并,包括进行跨国并购,从中已经暴露出不少问题和错误,但目前对这些现象进行冷静思考的企业并不多。

现阶段去论证谁对谁错已经没有意义,关键在于从这个事件中我们能学到什么?针对这个案例,总结下来有两方面的经验值得企业学习和借鉴。一是国内企业应该如何跟外资合作;二是中国企业目前面临“走出去”的阶段,在这一过程中应该注意些什么。从这样的角度去谈会更有现实意义。

合资关键:

掌握核心战略要素的控制权

企业不管是合资合作,还是收购兼并,首先要明确收购兼并的目的。最重要的一点是企业要有长远的、非常明确的战略和愿景。合作能够为企业带来可以量化的目标,而不仅仅只是短期的利益得失。对比娃哈哈的战略,应该是建立一个在国内做到最大,甚至在国际上也知名的软饮料品牌的战略。由此在进行合资谈判时,涉及核心战略要素的问题应坚决不能退让,企业一定要取得控制权。因为这些原则性的问题是与企业的未来愿景密切相关的,也是进行合资的关键所在。对于企业来说,明确战略愿景和具体目标是收购兼并准备的最重要一步。

对于快速消费品而言,最核心的战略要素就是品牌,在制定并购战略时,一定要对行业的关键成功要素进行评估,明确自己必须控制的核心战略要素。很多跨国公司在进行战略并购的过程中坚持的就是这一准则。基于核心战略,很多非关键的要素可以谈判,但涉及核心战略要素控制权一律不能让步。

不可小觑的专业化技能

企业进行合资并购活动必须要有专业的人力去管理和操作并购活动的全过程,包括并购战略制定,交易谈判和并购后的整合。企业家限于一些制约因素,未必能看得很远、看得全面而没有漏项,而专业公司或专业团队不仅具有专业化的能力和经验,而且应用一整套完善的方法去管理并购过程。统计显示,企业收购兼并失败率高达70%,因为很多企业在收购兼并方面往往缺乏完善的能力和手段去管理并购活动。

对内资、外资进行区分是中国企业的特有现象,如果放在“世界是平的”的角度看,合资也属于股权收购交易的一种。有很多公司有很强的进行收购兼并管理的专业团队,比如GE、IBM等企业,做了大量的买进卖出的并购交易活动。他们为什么能成功?很重要的一点在于其有专业团队运营专业化的方法和手段在进行管理———他们对企业在哪些领域一定要获得控股权,比如品牌商标、渠道、知识产权有着专业的认知,对战略的主要目标,具体控制的要素,哪些方面可以放手等方面也具备专业的操作技术。

相比之下,国内很多企业有过一两次兼并的经历,不太可能建立专业的并购管理能力和方法体系,往往会出现一些忽略全面业务整合层面的策略,对对手的底牌、承担必要的风险、“谈大不谈小”等策略信息的把握也不够全面。这些都会令企业收购的利益得不到最优保障。因此,在整个过程中更需要借助专业机构的方法和能力。

(本文作者为IBM大中华区战略变革负责人、业务咨询服务事业部合伙人。本文由姚音采访整理)