|

在上海明君书店门口,三个外国老头一直朝着人们张望——巴菲特、杜拉克和韦尔奇的大头像并排放在书摊的最前面。我觉得很有趣,三个外国老头何以总是占据人们的视野,甚至成为当今财富的某种标志——看来这是一种时尚。

想想1989年,中国有人说“巴菲特老了,糊涂了”,也有人说“杜拉克懂什么现代经济”,还有人说“韦尔奇刚学会用电脑”。到了2007年,他们更老了——杰克·韦尔奇72岁,沃伦·巴菲特77岁,彼得·杜拉克98岁。而现实则是,他们三人来中国的次数屈指可数:韦尔奇来过两三次,上一次是1998年来上海参加《财富》年会;巴菲特只来过一次,那还是在1995年;而杜拉克从来没有踏进中国国门。虽然他们对中国了解甚少,而这并不能阻止当今中国人了解他们甚至崇拜他们的强烈愿望——看来时代不同了。

躬逢新财富时代,中国没有自己的巴菲特式、杜拉克式和韦尔奇式现代偶像,传统偶像更是奇缺。幸亏咱们的历史大包袱厚重积淀,货色齐全,只略一抖落,即翻拣出两个旧时捞钱的榜样:一为明朝浙商沈万三,一为清代晋商乔致庸。

先说沈万三。沈万三的故居,位于沪、苏交界的周庄,号称江南第一水乡。眼中流水短桥,矮檐窄巷,景色果然奇美。不愧为财主家乡,连地名都带着股钱味儿,如银子浜,聚宝桥,南北市河。具有典型明代民居风格、拥有百多间老屋的沈厅,悄然矗立于南市街上。史载,聪明过人的沈万三,年轻时熟唱垦殖、分财、海外贸易三部曲,迅速成为“资巨万万,田产遍于天下”的江南首富。

究竟富到何种地步?仅举一例便可说明,明太祖朱元璋定都南京时,沈大财主一咬牙,竟捐建小半座南京城。后来捐得性起,拦不住地偏要给朱家军队发饷。此一番可歌可泣的摆阔,直听得南来北往的客商目瞪口呆。而眼前的沈家大厅却是青砖灰瓦,透着朴素的乡土气,并不觉怎么富贵逼人。一问,是沈氏后人盖的。沿巷漫行,发现比沈万三更为著名的,倒是店铺里炖得稀烂的猪蹄膀,号万三蹄。和东坡肉一样,多少含幽名人一默的意思了。

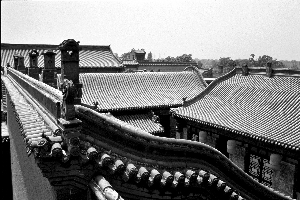

再叙乔致庸。夹于太行、吕梁之间的河谷平原上,突兀一座围城也似的乔家大院。高墙深宅内,到处悬挂对联匾额,俨然书香门第。至于挂遍大小院子的大红灯笼,完全是受张艺谋电影的误导。内涵严谨的治家格言与象征晦暗的红灯笼们互为映照,也不怕引发游客的不良联想。乾隆年间,乔氏先人于包头发迹,取号“复盛公”。民间流传起“先有复盛公,后有包头城”的口号。清末民初,至乔致庸一辈,金融资本在一千万两白银以上。晋地的钱庄票号,大多姓乔。据统计,向民间人士乔老爷借过钱的朝廷大官有李鸿章、左宗棠等,北京闹八国联军,慈禧太后逃难时,也曾在院中留宿。至今大门上悬挂的“福种琅环”的一块横匾,据说还是老佛爷赏的。

两位财主轰轰烈烈的致富之路虽有不同,但在甘冒风险、赚钱之后盖大房子、使银子巴结官府等经营策略上颇多共识,完全符合封建时代的国情。

滑稽的是,圆圆的历史车轮转了一大圈儿,再将已被打翻在地、踏上一万只脚的旧货色拾起,吹吹掸掸地涂上新漆后隆重面世,既具备顺应潮流的机灵劲儿,又显示出尊重历史的传统美德。而公众的拜金情绪也可喜可嘉,只见游客蜂拥而至,带着一脸的崇敬之情,瞻仰财主们的发家圣地,念诵刻在门柱上的家训语录,听那些掺了水的赚钱事迹……

只有不谙世事的孩子追问,他为什么会发财?后来呢!

后来呀,明代大款沈万三因抢着发军饷而激怒圣上,差点儿被砍掉脑壳。经厚道的马皇后斡旋,减罪发配云南充军。其时,滇地雾瘴蛮荒,尚无今天“世博会”的繁华景致。沈财主的身子娇贵,耐不住委屈,不久呜呼哀哉。而山西的乔家富到极致,便开始刹不住车地朝下出溜。待抗战年间,家人为了躲鬼子,终作鸟兽散。当地老百姓说,自那时再无人回来,空剩了座大宅子权当道具,任导游小姐的小嘴儿编排些漆皮剥落的富贵故事。

我特别注意到,每每言及落幕部分,两地的解说员皆淡淡几语带过;至于当时沈万三与乔致庸为什么会致富的财商动力与落幕的财商失算,尽被藏掖在钱柜子底下,只当什么也没发生过!