|

⊙新华社记者 崔峰 赵晓辉 本报记者 邹陈东 周翀

股市提前反映宏观经济走势

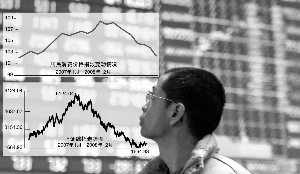

中信证券董事总经理、研究部负责人徐刚为记者梳理了一条股市表现、经济表现和调控政策的逻辑线,从中可以体会到本轮周期中股市晴雨表功能的体现,以及宏观调控的一些得失。

2007年1月第一个交易日,上证综指从2728点开盘,2007年1-6月末上证综指的收盘点位分别为2786点、2881点、3183点、3841点、4053点和3820点,股市的过热实际上提前反映出了经济的过热。同期的月度CPI水平则分别为102.2、102.7、103.3、103.0、103.4和104.4,并未充分显现出经济过热的迹象。当时,货币政策坚持只盯住CPI,不认为资产价格是货币政策应该关注的范围,在本该坚决加息的2007年上半年只加息两次。

事实上,如果按照6个月的提前量来观察,可以发现2007年上半年股市的一路飙升恰恰提前反映了下半年CPI指标的攀升,2007年7月到12月,CPI指标突然暴涨,11月甚至接近107的高位。由于CPI指标相对宏观经济的滞后性,央行此时才决定频繁加息,在2007年下半年连续加息4次。

由于本已滞后的利率政策对宏观经济的效用又存在时滞,在2007年7-9月连续加息的情况下,上证综指已经惯性飙升到5500点左右。从另一个角度来说,半年后的CPI水平也再次呼应了这种攀升——2007年7月到10月,上证综指从3836点攀升至最高点6124点,半年后的2008年1-4月,CPI水平也从107.1攀升至最高点108.5;2007年10月之后,股指进入下行区间,半年后的2008年4月后,CPI也进入下行区间。

从2007年第四季度到2008年第一季度,上证综指从6124点大幅下跌至3472点,股市对宏观经济发展尤其是上市公司盈利水平的悲观情绪已经较为明显,但同期CPI水平仍然高涨,一直保持在107以上。由于没有重视股市对经济的晴雨表功能,同期政策基调是“双防”和“一保一控”,2007年6月15日,央行仍然出台了上调存款准备金率一个百分点的措施。但事实上,6个月后的2008年第二季度到第三季度,CPI水平从108.5一路回落至104.6。直到股市提前反映的宏观经济走势变成现实,政策基调才变成了全力保增长。

“股市、房市等资产价格的变动是未来经济预期的提前反映,宏观调控应该更好地对其未雨绸缪、防微杜渐,更多地站在未来的角度对当下进行研究和决策,以避免宏观经济出现大起大落,从而使金融市场、资本市场实现稳定发展。”徐刚表示。

为何单纯救市不起作用

股市与宏观经济的密切联系,也可以解释为何今年频繁出台的救市措施没有发挥预料中的作用。

上海证券交易所有关人士表示,“股市的表现,是对实体经济的提前反映。这里有一个对应关系,即:GDP增速每上升一个百分点,对应企业利润增速增加20个百分点。根据这个关系,我国GDP增速从12%下降到9%,下降3个百分点,意味着企业利润零增长(去年企业利润增速为56%,约等于60%)。在企业利润增速达到56%的时候,市场可以给上市公司总体60倍市盈率的估值;而预期企业利润零增长的时候,市场给出的估值水平肯定达不到20倍。因为这种对应关系的存在,只要经济增速下滑,出台单纯针对股市的救市政策就很难起到作用。”

银河证券专家也认为,用印花税、暂停股票发行等调节供求关系的措施调整资产市场,违反了经济学的基本原理。“通过改变供求关系可以调整商品市场,因为商品市场存在效用最大满足度的约束,可以找到均衡价格;资本市场产品定价则依靠风险和预期,不能通过供求关系来定价,找不到均衡价格。”

建立新的股市“稳定观”

实现股市的稳定发展是众多市场的共同愿望,但怎样的股市才是“稳定”的呢?原上海证券交易所总经理尉文渊认为,股市表现与宏观经济周期是否吻合,才是有意义的股市稳定标准。传统上,各方都希望股市保持平稳发展,但这只是主观愿望。就规律而言,由于受到各种内外部因素的影响,股市不可能成为绝对稳定的市场。特别是将股市稳定的标准界定在股指稳定上,更加不切实际。

尉文渊说,正是由于不够现实的“稳定观”的影响,导致历史上我国针对股市的政策总是随着行情摇摆,“涨也怕,跌也怕”,一方面试图推进市场化进程,一方面却不断进行不必要的干预,例如“发社论”、反复调节印花税、调控发行节奏等措施,使得政策走向本身成为了股市的不确定性因素。在这种情况下,投资者行为也发生异化,每当股指高涨时,就害怕出台政策打压;每当股指大跌时,则期盼找到“政策底”。

“保持股市稳定发展的愿望很好,但在某种程度上违背了市场的规律,事实上也无法起到稳定市场的作用。错误的‘稳定观’,本身就不是有利于市场保持长期稳定发展的观念,应该予以纠正。”尉文渊说。