|

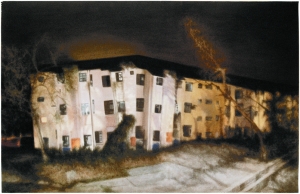

艺术家有幅作品叫《路》,创作于2002年。画面很简单:一条笼罩在夜色中的家乡石梯小路,近处的阶梯裸露在皎洁的月光下,然而道路的另一端却伸向没有止境的漆黑深处。夜色在宁静中隐藏着一种难以言表的压抑和神秘。这就是康海涛的作品。

⊙本报记者 杨琳

一种静默的能量

在当下浮躁和喧嚣的时代气息里,康海涛的作品却散发出一股难得的平静和安宁。这是一种潜藏于静默中的强大力量。在他的画作面前,观者内心的躁动会被这种宁静的力量所征服,所感染。这里的夜色在宁静中焕发着迷人的魅力,充满了旋律和自由的驰骋。

他创造性地把传统艺术中的“积墨”、“破墨”等方法借鉴用到纸本丙烯,营造出一种“宁静而悬疑”、“美丽而惊竦”的特殊氛围,创造性地拉开了与“卡通一代”的距离,让人不禁想起希区柯克(Alfred Hitchcock)的悬念电影与宫崎骏“美丽中隐藏恐怖”的美学追求。这是一种没有典型中国符号的、发自内心深处的艺术告白。从他的作品里,我们找不到外在的统一形式,却能体会到艺术家内在潜藏的不可割裂的联系和情感。

康海涛出生于重庆,有着川人特有的直率和热情。他说他从小就没有精细的头脑,也不擅于哲人的思考。幸运的是,他喜欢画,喜欢用画笔画出心中的景,喜欢大自然,喜欢自由、简单和纯粹的生活。

大三那年他开始创作,并爱上了泼漆画。在自己租赁的小屋里,他没日没夜地疯狂地进行着泼漆画的创作。突然有一天,他觉得“这些作品不是我所需要的!”之后,在他每天从学校回到小屋的途中,他看到了很多简单的事物,有角落,也有晒干的桔子皮。这些场景康海涛初中时就经常身处其中,而且深爱至极。更甚的是,他常常都喜欢趁着夜色在这样的环境里边走边思考问题。这些生活中最为熟悉、亲切又最为简单的景和物,让康海涛产生了无尽的灵感。他感觉到自己与这些看似简单的东西融合在了一起。从那以后直到现,他开始画最简单的事物,如某一个角落、某一块砖头或某一个静物,这些作品有点抽象却不乏灵动,有点类似莫兰迪和阿利卡的画。

谈及自己最得意的一幅画,康海涛回忆:“灵感对于我来说,更像一种上天赐予的缘分,可遇却不可求。记得一段时间创作不太顺利,喝醉酒后一时冲动将满墙的抽象画都撕了,之后却突然发现其中被撕损的一幅黑白作品,反而呈现出令人兴奋的图案。现在它已经是我最得意的作品之一。”抽象作品的灵感并不是时时刻刻都存在的,因此他的抽象作品不会很多,但抽象画是他一生都会去涉足的领域。在康海涛的内心,纯粹的、没有欲望的,不用刻意追求什么的状态,是他内心深处和骨子里最希望的状态。

描绘夜色是主题

而他大量关于夜色的创作则是在他画这些局部和角落画之后。这一切源于他对老家夜景的钟爱。这种情感从他上美院附中的时候就开始了。一个人在夜色下的校园行走,宁静的环境让他觉得脑子特别清醒,给人一种很自由的感觉。至今,康海涛还保留着这个习惯,每逢寒暑假都会回到老家的夜色中走上1-2个小时。从那时起,想画夜晚的想法就一直萦绕在康海涛的脑海里,只是一直没有找到合适的表达方式。直到毕业后他进入绵阳师范大学从事美术教育工作,才试图将它呈现出来。

每逢寒暑假回老家看父母,他都会用相机将老家的夜色拍下来,然后通过照片勾起的种种回忆和感受开始创作。这样的画需要他大量的精力和体力,所以一年也难出几张。常常一幅画中黑色要反复着色50多遍,才能达到他所需要的重重叠加的效果。不过,在创作过程中他不断探索和突破相片给他的局限,他希望能在相片的基础上注入更多信息的传达,而不仅仅只是照片的翻版。

随着岁月的流逝,康海涛现在画夜色与原来画夜色已经有不同的感受。少年时期,在夜色下,他是自由的、放松的,环境仿佛已经和我融于一体。而现在再走入同样的地方,哪怕同样的时间,感到更多的是对少年时期记忆的怀念。所以最初夜色系列作品激烈而有着迫切的情感释放。而现在,同样的夜景,人的心境却不再一样,多了一层怀念的情愫时,笔触便不由自主地沉淀下来,画面更加趋向心灵的宁静。即便是黑色的天空,也不像先前那样黑得彻底,黑得惊心动魄。

他热爱夜色,但常常也因为夜色系列带给他难以忍受的压抑而停止创作。于是,那些抽象的、灵动的绘画又会穿插其间。所以,康海涛和很多人一样都有双重性格。包括和人交往,不熟的人群中他会拘谨;但在熟络的朋友面前,他讲的笑话往往令他们目瞪口呆。

对“机会”的别样定义

目前,康海涛一直在绵阳、成都和重庆三地走动和创作,但他一直都与外界鲜少接触。他的所有生活重心就是自由驰骋在他的油画布、油画笔和丙烯颜料带给他的想象、倾泻和挥洒上。或许在某种程度上来说,这样的境遇对于艺术家来说是一种幸福和幸运。对于与外界产生长期的签约代理合作,他在2006年之前从来都没有想过。他只是在做自己喜欢的事情--画画。不过,一次偶然的机会,经过朋友的推荐和介绍,北京偏锋新艺术空间创始人王新友看到了他的作品,并立刻飞到绵阳康海涛的工作室。康海涛笑言:“当时我那个小画室被王新友称之为世界上最脏的画室。”

正是在这种近乎封闭的世界里,康海涛才能拥有了同夜晚一样质朴和安静,或许这也是为何他从骨子里就如此眷恋家乡夜晚的原因吧。在外人看来与主流都市生活格格不入的特质,恰好让他浑然天成地亲近了自然流露与真实观察。在他的创作中,可以感受到一股强烈的凝固。无论是空气、光与温度,一切都凝固在一霎那。这种从平面到感官的转化力量,虽然看似矛盾,却创造了一种游离于现实又回归于现实的真切体验。

他坦言:“以前,我的作品完全是一种情感包括灵感的释放。因为我对生活的要求并不很高,当作品满足了自己的宣泄情绪,并被自己一次次感动时,我已经心满意足,并没有想到要拿出去卖。直到和偏锋的合作,他们让我的作品被更多的人看到,有人分享了我的心绪,这种感觉令我快乐。”

当代艺术的火热一度让中国艺术家涌入北京驻扎创作。但是,和北京偏锋新艺术空间合作以来,康海涛却始终没有这种想法。他说:“北京可以去看一看、走一走,如果长时间住在北京的话,我至少现在没有这个打算。在四川生活的感觉对我来说还是挺好的。我也习惯了这边的生活,不用再换一个环境。”在康海涛心中最渴望地还是能在远离城市喧嚣的宁静里生活,安静地创作。

结束也是开始

3月20日北京偏锋新艺术空间为康海涛举办了《向内,凝视》大型个展,展出了康海涛1999年至2009年这十年来的创作成果。这次展览一方面是康海涛对自己过往艺术创作的一次总结和回顾,另一方面,他也将从这里重新开始他的艺术征途。

康海涛说:“只有在没有刻意的追求下进行创作,艺术之路才能更加独立和自由。我很庆幸自己目前都还没有受到外界的压力和诱惑。因此,我后面将会让自己进入一个新的阶段,将原来以夜色为主的描述心灵的图像和以灵动的抽象表达为主的图式进行打通,让他们贯穿彼此。”