|

他表示,三年展的主题“与后殖民说再见”,是他们通过与国际艺术界的交流,多年来形成的思考与讨论中的环节。

他还指出,当前无论是纽约、伦敦还是巴黎,大家都在等待。他认为,当代艺术会出现与前一轮热潮不同的人、不同的内容、不同的机制。在这场变迁中,中国会起什么作用,值得人们认真思考。

⊙本报记者 邱家和

上期本刊借《被拯救的葵园——许江新作展》在上海美术馆揭幕之际,推出专题报道《许江纵论中国当代艺术的本土价值》,之后本刊记者又采访了2008第三届广州三年展策展人高士明,让他就这个话题再继续谈论——

序幕 为什么瞄准“后殖民”?

导火索:

与“全球公民”的讨论

2000年4月,2002年第11届卡塞尔文献展策展人奥克维·恩维佐(Okwui Enwezor)带领策展团队访华。他因提出“后殖民和全球化”的展览主题而被人们称为“全球公民”。高士明回忆,他在杭州中国美院停留三天却争论了两天。奥克维当时提出的问题是:什么是“西方”?什么是“全球概念”?策展团队成员萨拉·马哈拉吉(Sarat Maharaj)则提出:怎么样建立一个共同的“知识学基础”?作为这次讨论的结果,在恩维佐一行离开中国之前,许江与高士明合写的9000字文章《“全球概念”与中国当代艺术境遇》在《美术报》上发表,其中强调了在当代艺术中被“全球化”所压抑的声音。

2001年末,许江与恩维佐在新加坡艺术节的国际论坛上再次相遇,两人分别作了各自的主题发言,并对对方的主题发言作了评述,使这场讨论带有唇枪舌剑的意味。奥克维强调后殖民文化语境带来的全球主义情景,而许江则指出全球化带来的把地域文化连根拔起的危险,并旗帜鲜明地提出“文化亚洲”的口号,提出一种“和而不同”的全球化途径。高士明指出,这场讨论触及了卡塞尔文献展的主题。文献展的策展理念是“后殖民的群系”,即“后殖民”所指的“去殖民化”的过程,在全球的政治、经济、文化各领域都在呈现。为此,策展人选择的参展作品有40%是纪录片,把政治素材、社会素材直接纳入展览。当时还引发了纪实片是否能直接进入艺术展览的争论。

旁证:

亚洲都市的视觉文化调查

高士明还谈到,那段时间他们也在启动一个名叫《地之缘:当代艺术的迁徙与亚洲的地缘政治》的视觉文化调查,针对亚洲6个国家,包括日本的东京、京都,伊朗的德黑兰,泰国的曼谷,土耳其的伊斯坦布尔,中国的杭州以及印度的孟买。2003年11月还出了一本视觉报告。他指出,调查的结果很有趣,如曼谷是“相交的平行线”:泰国保留了精神生活,每个人都要短期出家做和尚,同时消费的景观化非常剧烈;日本是“物的复活”:视觉传统中的造物术如何在当代艺术中复活;德黑兰是“理念之墙”:图像禁忌的国家,但电影非常发达,阿巴斯等人在国际上获奖,同时也有一个发达的“地下电影”的市场。

他认为,最有趣的是考察一位伊朗书法大师的工作室,看到的作品既是现代书法又是一种抽象画,而在他家里看到的东西则完全不同,其中有一种竹片上的最写意的“黑笔”,仿佛视觉中的回声。高士明还表示,阿拉伯书法作品所附着的媒介,一是经卷,二是建筑,与中国书法艺术相比较,他们的书法更强调设计元素。这些考察发现了可以与中国策展人对接的“非西方的国际经验”,从中也找到了对中国书法的再认识。

考证:

二元对立与平行的时间

高士明为此在香港参加了一个论坛,讨论如何建构亚洲的现代性与主体性。他指出,20世纪中国历史以“西学东渐”为框架,现代化的过程就这样整理成一东一西二元对立的结果。他说:“我们认识自己是通过‘他者’,我们和他者都被简化了。《地之缘》让我们找到了很多面镜子,看到了不同的自己,那是‘非西方的国际经验’,是负数的世界。”

高士明又指出,当代艺术开始来自西方的巴黎、纽约、伦敦,而对亚洲的考察则发现一个共同点,亚洲的各国都有一个自己的历法,如泰国的佛历、日本的平成纪年等,由此可以发现在亚洲盛行的是一种平行的时间制度。在这个制度下,亚洲当地的纪年都成为民间文化。所有的亚洲人虽然不一定是基督徒,却把耶稣纪年当作公历使用,变成纯粹的时间概念。如此,亚洲人的历史观、时间经验都改变了。可见,“西方”成了“非西方”社会的共同媒介。

正剧 “后殖民”成了“后西方”?

策展人:

为什么是张颂仁

第三届广东三年展,高士明与马哈拉吉、张颂仁一起成为策展人。马哈拉吉是恩维佐的得意门生,而对香港汉雅轩的主人张颂仁,高士明特地向记者解释选他做策展人的三大理由:一、另一位策展人马哈拉吉是他与高士明的共同朋友;二、“后殖民”最好的现场是香港,香港的殖民历史直到1997年才结束;三、当代艺术与张颂仁有莫大的关系,上世纪90年代产生国际影响的“后89”展览,他是推出者、是当事人。

高士明还特别提到了他俩一段私下的对话。高士明两次问他:“后89”是不是“后殖民”的征兆?张颂仁第一次回答语焉不详;第二次在他们讨论90年代的问题时作了回答:“可以认为就是”。

论坛:

“后殖民”与政治正确性

第三届广州三年展以一连串巡回论坛为特点。高士明回忆,第一站巡回论坛在泰特进行,邀请了20多个人,全是反对“后殖民”理论的白人精英。当时谈这个话题是想看看西方那些右翼知识分子的说法,结果每个人的表态都是非常官方、非常政治化的。

这使高士明想到,就像西方政界人物谈及女性、黑人等话题时一旦失言就可以导致政治不正确一样,人们对“后殖民”的政治化,显示了一种“他者”的暴政。他认为,按照西方的传统,政治空间与日常生活应该是分离的。然而时至今日,言论自由的空间似乎没了。

开幕式:

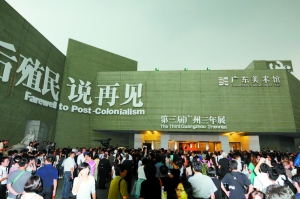

西方媒体看作政治宣言

高士明表示,对三年展的开幕式,60%的西方媒体的反应是联系北京奥运会,认为这是一个政治宣言。他们的逻辑是:反对“后殖民”是否意味着一种“新殖民”、新霸权、新帝国?

高士明指出,实际上奥运会的开幕式只是呈现了“集体主义的奇观”,而闭幕式则有8分钟呈现伦敦的“多元主义的奇观”。他指出,这两种“奇观”都不是现实。伦敦的8分钟秀,其舞台是伦敦的观光巴士,多元文化主义已经成为伦敦的政治宣传。由此可以说后殖民成功了,也可以说后殖民失败了。和已经出现的许多类似的奇观一样,人们在制造短暂的繁荣的同时也在制造一个废墟。

高士明还记得,在三年展闭幕式上还与歌德学院合作做了一个论坛:“与后殖民说再见·后西方社会?”有人提出了“后西方的现代化”。高士明觉得,这是一个典型的另类现代性的表述,但也揭示了西方的计划完结了。未来,人类社会将在没有西方宏大叙事的背景下继续现代化。

尾声 什么是全球化时代的本土?

高士明指出,三年展虽然遇到许多质疑和批评,但在国内大多数人把“后殖民”理解成“殖民”,反而是一部分艺术家、学者有反应。而严肃的批评他只看到温哥华的《艺术》杂志的两篇大文章,其中的一个作者是澳大利亚人,认为在澳大利亚“后殖民”是现实,因此质疑今天是不是可以说“再见”。高士明对此的看法是,在“后”西方的“后殖民”,已经没有反抗的作用,在国际大展中充满了这种意识形态的现成品。“本土”已经成为官方话语,但问题是“本土”是什么?麦当劳前任总裁说,麦当劳是跨国的,也是多本土的(Muti-local)。在艺术圈内也是如此,比如双年展的全球化,古根海姆美术馆的全球化,等等。

他还指出,去年美国动画片《功夫熊猫》引发了截然相反的评论,一种叫好,认为比中国还中国;另一种咒骂,称其是对中国文化符号的消费。高士明注意到有一篇网文,指出中国人爱看《功夫熊猫》是因为像香港片。高士明由此发现了当今艺术生产的公式:“我模仿你对我的模仿”;而消费的公式则是:“你消费我对你的消费”。

有人说,功夫熊猫意味着又一次中国风,接下来还有一系列类似中国题材的好莱坞动画片,将其与引发中国“外销瓷”热的18世纪的中国风相媲美。但高士明却指出,当时的中国热发生在欧洲,使中国文化影响了上层社会。而未来的“中国风”现场却在中国,是为中国人刮的。这就是所谓的本土,全球化的本土,给你定制的本土。所以我们要问:在传统文化给拦腰砍断的中国的今天,什么叫本土?