否定是某种建设

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

谭平将自己的创作方式叫做“否定式”。尽量在动手前清空自己脑子里所有的想法,让偶然性去左右画面。这种不同于传统创作的方式,看上去随意性很强,但是大的方向却是胸有成竹,在某一段时间内连续性的创作便会带有这一时期与其他时间区别性的符号和感受。谭平说,这种“否定”或许是某种建设。

⊙记者 曹原

和摄影师捕捉的一样,谭平喜欢用左手托住右手,右手习惯性地将整个脸的下半部分撑住,“学生和朋友都说我(这个人)挺好的,”已是白发参半的谭平眯起笑眼,自个儿念念有词地琢磨了许久,才说:“我应该是个轻松的人吧。”

在刷新中央美术学院最年轻副院长的纪录以后,谭平已经将他的副院长、老师、艺术家三重身份分开。大量的行政工作留给谭平剩余的时间并不算多,而在这份工作之余,谭平乐于为人师,认为教师是适合他的职业,原因是可以与充满活力的年轻人相处。对于作为“业余爱好”的艺术,谭平创作的过程与理念也显得颇为“轻松”。

“否定式”创作

谭平将他的创作方式叫做“否定式”。尽量在动手前清空自己脑子里所有的想法,让偶然性去左右画面。“比如我画一张两、三米的大画时,先拿大刷子涂一遍颜色,再看要在上面画几笔什么,然后第二次又用颜色覆盖掉前一层,就是不断的覆盖,我现在画的一定要覆盖掉前一层,有很多都是画了十遍。”谭平解释说,也许每一遍都不是你想要表达的,所以每一遍都是在否定。

有意思的是,谭平要求自己每次只画半个小时,即使是两、三米的大画,涂完一遍颜色以后,在半湿的状态下又覆盖一遍(现在主要采用的丙烯材料,覆盖性比较强),所以最后的画面中总能隐隐约约看到前几层若隐若现的肌理,“最后在某一层或者某一时刻会停下,这就是你要的,你的生理和心理状态在那一瞬间能得到全部的释放和表达。”

这种不同于传统(动笔之前有个既定的心里形象或草稿)创作的方式,看上去随意性很强,但是大的方向却是胸有成竹,在某一段时间内连续性的创作便会带有这一时期与其他时间区别性的符号和感受。谭平说,这种“否定”或许是某种建设。

作品之线

看上去强调偶然性的创作过程,实际上的确是胸有成竹的表现。这也难怪,谭平从家乡承德通过高考考到中央美术学院,本科毕业顺利留校,又被送到德国学习,回来后从设计系的开创到后来中央美术学院最年轻的副院长一职,说到这一路的经历,谭平自己也不禁摸摸头上白了一半的头发,不好意思却掩盖不住地笑了:“好像确实是这样,是比较顺利。”一直在学院里面的背景,让谭平自身的艺术在语言的探索上形成了很强的连贯性,比如从写实到表现主义,再一点点到抽象,抽象又从多一点点变少,这一马平川的路程难免让谭平的心路变得更加宽厚。

一直强调自己的创作与自身情绪有很大关系的谭平,让了解他经历的观者不难从其作品背后看到另一条与情感变化紧密相关、与人生经历同步的线索。1989年去德国的时候,谭平其实已经在铜版画上开始进行对抽象的探索了,他谦虚地说,那时只是表面的尝试,并没能很好地理解抽象能解决什么问题。不过在德国的那段时间,仍然对谭平作品从具象到抽象有着最大的影响。

“当时德国整个大的环境都跟抽象密切相关,包括画廊、美术馆、我在学校上的课,所接触的都是抽象,所以就会觉得自己之前画任何东西的时候,实际上都是落在了某个具体的事物上面。”而突然有一天,当一个新的环境在用它的全部来告诉你,它就是它本身,不需要落在具体事物上时,你或许也能看出一根线条自身的表现力和张力,或许也能看出每一根线条之间的区别。

从德国回来以后,谭平的作品的确都在围绕着抽象进行。到设计系以后,谭平发现抽象其实和设计、建筑的关系也非常密切,当一个产品被剥离了功能性后,本身就是个很抽象的东西,那会儿,谭平开始思考:抽象从一般性的平面表达跟另一个学科领域相结合后发生的碰撞会如何。

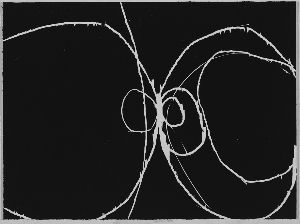

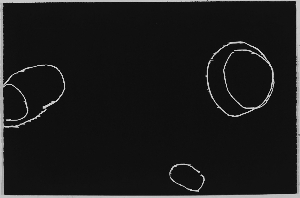

2004年,谭平的父亲被诊断出癌症,显微镜下的细胞明显刺激了谭平。“我再画一个圆的时候就和以前不一样了,以前的圆就是一个结构的圆,是理性的,是在方的上面画,尺度多大,多精确,像建筑一样。后来再画圆的时候就不是这样了,是有生命的,是软体的,不是几何的,当时就是突然有癌症刺激以后,我的动力和原创力就不一样了,变成来自生命的感悟,而不是来自思想的理智。”

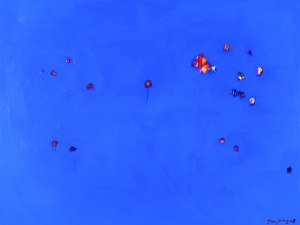

谭平每一次作品的转变都与生活的选择密不可分,他仍然轻松地称这些都是偶然的变化所带来的,事实如此,生活所带来的每一次变化,都需要我们一次次调整状态。而今,谭平的作品在圈圈点点中游离(如2004年丙烯作品《染色体》,2005年套色木刻《无题》之六)。年过半百的谭平对自己的艺术早已变得清晰,他自言:“我希望我不正面地去面对一个事物或物体,要么就微观地去看待这个事物,要么就从宏观的角度看,这是两个极端,我在避开中间。”他指的是创作的状态,一张一定尺度的作品,如果从微观角度去思考,那么画面中的圆便会充斥着画布的大小,是一个特别大的圈。而如果你看到的是一张多点状物的画面,那就得从宏观的角度去理解谭平的出发点了。

传承与创造

区别于抽象给人的理智感,谭平的作品一直让人觉得是一种自由的灵性。王维新是谭平在中央美术学院读本科时的老师,在那个教育背景严格的上世纪八十年代,明确的教育方针更加指引大家偏重现实主义的思路,从写生到写实,对创作主题性的要求很高。而王维新是特殊的一位,他对学生的任何尝试都报以鼓励性的态度,教学比较放松开放,当时谭平认为应该“为艺术而艺术、更关注语言本身”的想法在王维新所给的自由氛围中得到了完完全全的实现。毕业创作时,谭平的《矿工》没有情节没有动作,却不难看出从具象到抽象转变的趋势,“这在其他老师那是行不通的”。

在谭平读大学时期,中国整个艺术思想正在发生很大的变化,他们的教育已是从印象派开始着手,而不再是之前前苏联的那一套系统。谭平承认,自己的确在色彩上受过美国艺术家罗斯科的影响,但却不是在上大学的时候,他解释:“读书那会儿对罗斯科的理解远远不够,没有特别深刻的理解他的色彩,大概是在十年前,我开始越来越喜欢罗斯科。”

谭平毫不犹豫地告诉记者,对一帆风顺的事业生涯,对他这一路最重要的人就是靳尚谊。他日日夜夜临摹靳尚谊的作品考入美院,靳尚谊无疑是他和同他一样的学生心中的榜样,而靳尚谊对谭平的帮助,非常直接地影响了谭平往后的生涯。“留校的时候,是靳院长觉得我基本功特别好,就直接帮助了我。后来去德国留学,也是他推荐的,觉得我学版画应该去德国看看科勒惠支他们的作品。1995年成立设计系的时候,也是靳院长让我去教的基础课。所以,我的顺利一直都是出于靳院长对我的信任。”

当谭平后来为人师表,能将所受之恩反馈于人的时候,他希望他能影响学生的,是他的生活态度和价值观,以及对人对事对艺术的态度。作为老师,谭平一直在抛给学生同样一个问题:“要不断地提问他们,你们想做什么?而不是将老师的想法灌输给他们。”和谭平画面中的圈圈点点以及流动的线条一样,没有棱角的东西总是比较容易让人接受,谭平的轻松与感性区别于传统抽象中的精准和理性,正如他想带给观者的,是能引起共鸣的感动。