| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

他说,艺术不一定需要色彩,亦不一定要表达幸福。人从出生到死亡就是一个过程。他是个悲观的妄想者,对他来讲,最幸福的时刻就是创作,这令他得以陶醉在另外的一个世界里。那是他的乐土。

⊙记者 唐子韬

初次见到严培明,还是多年前在他的一次个展上。当时,他的第一个国内个展——《童年的风景》轰动一时。作为著名旅法华裔艺术家,他曾第一个在法国卢浮宫为镇馆之宝——《蒙娜丽莎》举办了“葬礼”,他的艺术震撼人心,此后,亦成为被人津津乐道的话题。

冬天的莫干山路50号,安静萧条。我们在他工作室坐下,一向不善言辞的他点起了一支雪茄,屋子里立刻弥漫着缥缈的味道。

黑白蒙娜丽莎

2009年2月,严培明在法国卢浮宫举办了轰动西方艺术界的《蒙娜丽莎的葬礼》。

“卢浮宫邀请我做一个展览,条件是与卢浮宫的一件作品有联系。我想到的就是蒙娜丽莎。”谈起那次在西方艺术圣堂举办的“蒙娜丽莎的葬礼”时,严培明说:“我不想去歌颂蒙娜丽莎。我用蒙娜丽莎的影子完成了我对这件作品的想法。”

严培明的展厅在“蒙娜丽莎”原作后面一个厅,他巧妙地利用了这个位置优势,为这件不朽名作制作了一个“影子”。在一个“很古典”的氛围中,如何做一个“很当代”的作品而又不会显得不协调是一个难题。严培明用黑白的“蒙娜丽莎”作为对经典原作的回应,吸引了众多的观者。

“影子永远比原作要大。蒙娜丽莎的影子笼罩在整个画面中。这影子就是我的故事的开始。”

展览中与名作相对的黑白“蒙娜丽莎”似带愁容,艺术家还刻意将颜料滴洒在画面上,让人产生无限遐想。

黑白的“蒙娜丽莎”诉说了自己的故事,一个影子也是她的另一个灵魂。她的灵魂千百年来摄取了无数人的心魄,她将人类对艺术、对美、对人自身的赞美

推向了极致。而今天,竟然被一位不以为然的东方人“葬送”。

向童年志哀

“埋葬”了蒙娜丽莎之后,同一年,尤仑斯当代艺术中心,又一个极其特别的展览吸引了业界与大众的目光。

空旷的尤伦斯当代艺术中心展览大厅里,整齐地排放着两排旗杆,旗杆上挂着34个儿童的肖像,在鼓风机的吹动下激烈地飘扬抖动。这就是旅居海外近30年的严培明在国内首个个展——《童年的风景》,一个展览一件作品。

这次,严培明的作品脱离了画布,利用机械装置进行巧妙布展,使现场达到了意想不到的视觉效果。

艺术家直接在展厅宽阔的墙壁上作画,用染料在旗帜上绘制的儿童肖像。借助风,这些普通的肖像画以电影一样的效果展示出来,带给观众一种全新的观画体验。

观者在一张张飘动的面孔中穿行,原本凝固的肖像,在风力的鼓动下不停变化,每时每刻变幻着表情。这是艺术家给予作品的新生命。严培明说,当时选择这些孩子其实没有什么特别的意义,他们只是普通的生命,而这些生命从未以这样的方式让人注视过。这也许就是赋予生命新的意义的一种尝试。

“童年的风景”在这里失去了色彩,黑白灰的色调,虽然是他一贯的绘画“色彩”,但因为这样的布置,显得格外紧张。一种强大的悲剧力量压迫着步入现场的每一个人。“童年只是一个的回忆,”严培明说,他不想把童年与美好、快乐这些词联系起来。对于艺术家来说,这样的回忆可以被描写成失落的、伤感的,甚至是悲惨的。

风吹起的时候,伴随着空旷的展厅里巨大的鼓风机的噪音,旗帜上的孩子们振奋起来,不断变化的面孔或欢笑或愤怒或惊奇;当鼓风机停止工作的时候,旗子垂落下来,展厅顿时冰冷死寂。这种寂静像是在哀悼。哀悼我们童年不再,那些纯真无邪的岁月,那些欢声笑语,甚至是那些无法忘却的伤痕。

“展示方式对艺术语言的表达很重要,”他说:“尤仑斯巨大的展厅(注:72米长,26米宽,10多米高)用纯粹绘画的形式是永远填不满的。布展的时候我想了很多办法,怎样把我的故事说得清清楚楚。”

这个“故事”就是艺术作品要给观众的一个联想,每个艺术家都用不同的讲述方式带领观众去了解、接受一个世界。

“旗子飘荡的时候,鼓风机巨大的轰鸣和孩子跃动的面孔,充满了整个空间;当展厅安静的时候,整个空间里充满了冰冷的感觉。一个是生命,一个就是死亡。”严培明说。

当人们将这种震撼与“贫穷、饥饿、不平等、战争”等抽象问题联系起来的时候,所有对艺术的主观阐释都显得苍白无力。任何对于终极问题的抽象思想,都无法比现场的形式体验来得直接、触动人心,这也许就是艺术的力量。

艺术沟通世界

童年的逝去或许是一种无奈的隐痛,而童年的记忆本身也并不都是黑灰的黯淡。对于童年,令严培明印象最深刻的,便是绘画与母亲的爱。

严培明告诉我,他的童年因为社会动荡,而能有很多时间在家好好练习画画,这成就了对绘画的热爱;而母亲的爱护与包容也造就了他无拘无束的性格。

1980年,20岁的严培明来到了法国南部城市第戎,进入了法国第戎国立美术学院学习。在这里,他接受到与当时的中国美术教育完全不同的艺术教育方式。作为改革开放后第一批自费出国的留学生,他荣幸地成为第戎美术学院有史以来接收的第二个中国留学生,而第一个中国人,就是著名的现代绘画大师林风眠先生。

“中国的美术教育强调基础,在法国,基础和创造力是同时培养的。”严培明说,在第戎艺术学院学习期间,他接触到了广泛的艺术创作方式。他仔细解释道:“法国(艺术)学校学习的东西很广,不像中国美术教育分得那么细——人物、花鸟、工笔、写意、版画、油画、壁画、雕塑等等。我在法国的时候,素描、水粉、油画、摄影、雕塑甚至装置等等,全部都要学一些。”

“基础够用就可以了,够表达就行。基础学得太多就容易把人限制住。”结合自己受到的教育的经验,他说,“这就像一个作家要多练习写作,而不是书法。有的人可以写一手好字,但不会写诗;但有的人既可以写诗,同时在自己的书法中可以表达出诗的意境。绘画也是一样。”

第戎美术学院宽松、启发式的教学方式,让年轻的他感受到自由对于艺术的价值。“老师指导学生的时候,会根据学生自己的想法给出一些建议,对学生的作品也不是以好、坏来评价,比较在意学生是否具有独特眼光、(是否用了)独特的手法去表达。这是一种开放式的教学方法。”在这样的环境中,严培明如鱼得水。

“不要用前人的方法,艺术是学不会的。艺术家不是学校造就的,学校只是一个环境。关键要看艺术家本人对艺术的态度和对世界的了解。”这是他多年从艺的心得。

年少时的严培明少了传统的包袱,对艺术的执著也让他更加包容开放。与一些旅居海外的中国艺术家不同,严培明的艺术中并没有刻意的民族符号。“我又不是卖中国货的,艺术家的语言就是艺术语言,”他说:“艺术的语言不同于本土的语言。艺术的语言本身就沟通了全世界的人。”

“我只代表我自己,我是个艺术家。”他想了想,补充了一句,似乎是在强调。

幸福时光

“就像每个人早上爬起来所面对的是一面镜子,看到的是自己的头像。看到我的作品,观众就像看到了镜子,看到了社会、时代的一面镜子。”说起肖像画的创作,严培明解释道:“艺术家是活在当下世界的妄想者,他们用艺术的手段营造着的另一个世界。”

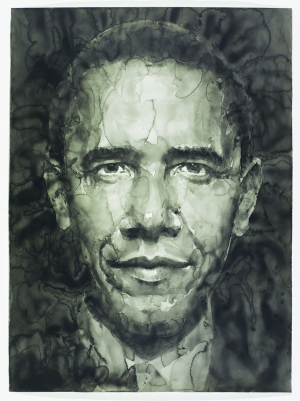

“严培明的肖像画,是他运用高超的大画刷技巧,快速而狂放地完成的,”策展人郭晓彦评价道,“他的作品反映了艺术家对社会现实及冲突的关注,并在其中呈现出对普遍人性问题的持久关注和探索。”

严培明喜欢用黑、白、红单色描绘人物肖像,这使他的绘画有种悲剧感。“黑、白对我来说是纯粹的颜色。艺术不一定需要色彩。”事实上,纯粹的色彩表达了他略带悲观的内心,他说:“我是一个悲观主义者。艺术并不一定要表达幸福。”

“人从出生到死亡就是一个过程。对我来讲,最幸福的时刻就是我在工作室里创作的时光。陶醉在另外的一个世界里。那是我的天地,是我想去的地方。有很多乐趣也有很多烦恼。”