| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

画家?摄影家?社会活动家?或者都是,或者都不是。更确切地说,他就是一面沉默的镜子,站在社会的边界,看到,然后记录。这面沉默而忠实、明亮而深邃的镜子背面,便是对这个社会深切的责任感。

⊙记者 唐子韬

京郊的“桥梓公社”,这个形如磨盘的巨大灰色建筑,是渠岩为自己设计建造的工作室。对于这个苏北出生,山西读大学,又旅居东欧多年的艺术家来说,现在的生活安定、充实,但并不满足。

艺术不是生存手段

1955年出生的渠岩,早在1979年就在家乡徐州与艺术界的同仁共同发起和组

织了中国最早的实验艺术团体——“星期天画会”,开始了追求独立自由精神的艺术之旅。

在先锋艺术思潮的影响下,1985年元旦,首届《星期天画展》在徐州开幕,为“85新潮”美术吹响了号角。同年,渠岩进入了山西大学艺术系学习油画,三十而立,他了却了进大学学习的愿望。

在山西读大学期间,正值中国对外开放和文化新思潮的兴起,渠岩一方面受到各种新思潮和艺术形式变革的影响,阅读了许多历史、哲学、文学和艺术方面的书籍,另一方面,在寻根文化的感召下,渠岩开始关注民族文化的本源问题。

1992年,他受邀成为布拉格美术学院主讲东方艺术与中国书法的教授,于是,他启程去往布拉格。

“艺术家首先是知识分子,”说到东欧艺术界对自己的影响时,渠岩如是说,“相比较而言,中国的很多艺术家是学画出身的,思想从现实出发的比较少。艺术家首先是要成为独立而深刻的知识分子,并且怀着对社会的良心与责任,勇于表达自己独立的思考和判断。”他所接触到的东欧艺术家、知识分子对于社会的责任感深深地影响了他。

然而,在上世纪90年代末回国之后,他深深地感觉到,艺术界当年的“八五”精神已经渐渐逝去,取而代之的是按照西方人认可的符号、一再被市场推波助澜而“生产”的艺术作品。

“这些不是我的理想,不是我想要的。我很失望,我是把艺术当作理想来做的,而不是生存手段。”但理想主义的坚持需要代价,渠岩坚定地说:“卖不出去作品,我宁愿做些设计或者别的来挣钱养活自己的艺术理想,也不要把艺术按照市场去做。”

“中国的现场、中国的文化背景、中国的问题对于我才是最重要的。表面的变化对我的创作影响并不大,我要从本相和自己的内心来创作。”正是这种坚定,让他成为当代艺术圈中,少数不断坚持艺术革新和批判精神的艺术家之一。“和一些‘老85’不一样,我没有停止在一个阶段,我在不断地往前走。”他说。

2000年以后,渠岩创作了一系列影像和装置作品:《流动之家》关注人类在流动和迁徙过程中精神的变化;《寄生报告》思考现代科技给人类带来的负面影响和危害;《办公集中营》则呈现了人在现代化中被扭曲和异化的可能……他的艺术不再延续“宏大叙事”的主题,也没有着意于符号化的“异国情调”,而是将艺术思考置身于尖锐的现实矛盾和复杂的文化背景之中。

“后纪实”摄影

“现实中的某些荒诞和诡异远远超出艺术家的想象。那种荒诞来自于现实真实的矛盾性,文化的错位、现实的冲突,把这些东西客观地拍下来都非常精彩。”从2005年开始,渠岩创作了一组名为《空间》系列的摄影作品。在这组作品中,渠岩用《权力空间》、《信仰空间》、《生命空间》三部曲的形式,切入了对现实的审视和批判。

艺术家是社会变革中敏感的发现者,对于渠岩来说,他所关注的,是这种变化给社会带来的本质影响。在他看来,中国现实中最尖锐和严峻的问题并非表面所能显现的。“现实变得越来越荒诞和诡异。这种荒诞、诡异需要艺术家从社会中发现、找出。”于是,他暂时放弃了绘画,利用摄影这种客观记录工具进行创作。

“现实经常要超出我们自己的想象,很多荒诞的现实场景我们无法预知。艺术家只要把这些现实记录下来就好。要通过艺术家自己的方式、自己的语言表达记录下来。”在他看来,选择摄影这种媒介方式,是要强调“一种沉默的力量,一种客观现实尖锐性的存在”。这种方式,既是自己创作的逻辑延续,又具有双重价值:一方面可以直接表达批判性,另一方面,这是一种具有社会学意义的方式,具有文献性。他认为,后者的作用会通过历史的发展和社会的改变越来越呈现出它的价值。

“我本不想靠任何东西干预世界,不想站在现代世界的中心,只想站在它的旁边,作一面沉默镜子。”艺术家如是说。

尽管如此,渠岩的作品往往带有较强的美学色彩。因为绘画基础的影响,他的照片有着光影透视、色彩明暗的效果。这种效果显得刻意庄重,让他的“纪实”变得并不“平实”。

摄影艺术批评家顾铮曾评价说,渠岩“把纪实摄影的边界变得模糊了”。的确,这种艺术化的客观现场,尽管反映的是日常生活中的片段,但往往给人一种不真实的错觉,这也让他的作品超越了一般的纪实摄影。

精脉神像

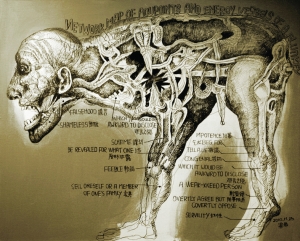

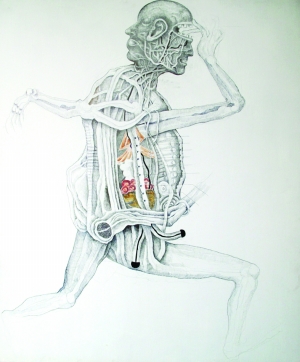

渠岩的画室里,摆着几幅未完成的人体经脉图像。这是他近期的最新作品系列——《精脉神像》。

“摄影可以回到现实,也可以走出现实,但绘画一定要回到人内心,回到人本身。绘画如果只画现实,就不如一张照片。各种媒介互相是不能代替的。都有自身的语言特点。”摄影之后,再绘画,渠岩为的是找到新观念的出口。

从上个世纪90年代开始,渠岩开始创作以“人体经脉”为标本的绘画作品。类似人体解剖的图像中,配以精神分析式的穴位解说,这样的图像,让人在看画的过程中忍不住要详细“阅读”。

“我想把西方的精神分析和中国的经络学结合起来,说明在现实社会中,人的各种欲望可能是先天具有的。”渠岩解释说。

他的好友,画家王长百评论道:“这已不再是皮肉、内脏,也不再是经脉、穴位,而是现代文明的图像,是人的灵魂在现代文明重压之下扭曲之象。这是未曾有过的,对生命的赤裸表达。一个朴蛮的人的外壳,内里则是文明加载的过多的欲念。一个个似是而非的器官,渠岩将与之相关联的各类语词汇融其下,体现着人性的复杂……”

渠岩告诉我,他正在编写一本《渠氏精神分析脉络谱学》,让人用阅读绘画的方式,来表现人类的苦难与原罪。

“这种绘画可以阅读,再深入下去,就是要完全按照中国的逻辑来做。我想把中国的阴阳、‘易’注入绘画中。在荒诞和诡异中发现积极的意义。这也是中国的阴阳转化。就像穴位和脉络之间的好和不好,也是相互转化的。”渠岩谈到未来的创作时说。他认为,现在的很多艺术,看似有很多花样,实际上还是从视觉出发,而不是从艺术自身的思想脉络和逻辑关系出发,是一种“点子艺术”。

“艺术目的不是发现新图像,然后再强加给图像观念和意义。”他认为,“中国当代绘画全是西方的方法论。中国的绘画语言可以是西方的,但内在的逻辑关系要从

中国出发。”

去年,在他的带领下,一批中外艺术家来到山西的一个古村落,在那里,他们重新发现了传统的价值。说起这次文化之旅,他说:“西方艺术家到那儿去之后重新认识了中国。对于中国艺术家的意义是,从中国的文化出发,中国的根在哪里?他们到了那里就找到了根。走出模仿西方的路子。”

最后的家园

说起最近的山西之行,渠岩兴致勃勃地给我讲起了他近年完成的一个古村落保护项目——“许村计划”。因为这个项目,他被批评家王南溟称为“行动艺术家”,因为这个项目,他改变了一个村庄的命运。

许村是一个坐落在太行山脉的古村落,它的历史可以追溯到春秋战国时期。村中的一口明朝时期的老井,成为后来电影《老井》的主要拍摄地。每年,那里风景与古老的民居吸引着众多来自全国各地的美术家。然而,随着地方经济的发展,古老的许村也面临着现代化改造的命运。

“为什么现在的年轻人不再热爱我们的家园?那些破败的居所似乎就代表了贫困与落后。年轻人纷纷离开家乡,留下的是废弃荒芜的乡村。如果乡村能够把年轻人留住,那乡村就活了。”渠岩当初想到,“如果这样的改造项目能唤起大家对古村落的保护意识,是我求之不得的。”

尽管古村落的原住民建筑大多比较残破,很多建筑有倒塌的危险,但是如果任其倒塌,那古村落的原貌就会消失。因此,加固原有建筑物,保留古村落,是“许村计划”的重点。渠岩介绍说:“许村还有从1950年代到1990年代逐步累积起来、到现在已经闲置的公共建筑,比如废弃不用的学校、乡政府楼和公共活动中心等建筑物。所以,许村计划的核心是‘原住村落与建筑规划’。”

去年年底,在上海大学美术学院99创意中心举办的“许村计划——渠岩的社会实践展”,通过图片、影像和活动记录,展示了渠岩在许村的三年乡村改造计划的成果。王南溟评价道:“渠岩的‘许村计划’区别于一般的在乡村的文化名流聚会,一般的走马观花式的乡村风情记录,甚至区别于一般的乡村田野调查,而是用行动本身与许村进行互动式建构,即如何用许村的原有资源而不是去破坏它来创造一个新农村。”

如今的许村,保留了完好的旧貌,古老悠远的文化吸引着人们纷至沓来。

谈起这些年的辛苦,渠岩感慨道:“乡村是我们最后的家园。要有人身体力行地去做,要有人负起责任。”