上海证券交易所资本市场研究所年报专题小组

□执笔 肖谊

2011年度沪市上市公司非经常性损益总额仅占净利润1总额的4.25%,比2010年2减少0.5个百分点;87%的公司获得了非经常性净收益,约三分之二的公司获得1000万元以上的非经常性净收益;约四分之一的公司非经常性损益占净利润50%以上,12%的公司依靠非经常性损益避免了亏损;政府补助成为2011年非经常性损益的最大来源。

1本文净利润均指合并报表中归属于母公司股东的净利润。

2 本文中2010年非经常性损益数据来自于938家公司在2011年年报中披露的2010年非经常性损益数据。

2011年度沪市938家上市公司如期披露了年报。根据年报披露的信息,对该年度非经常性损益的情况统计分析如下。

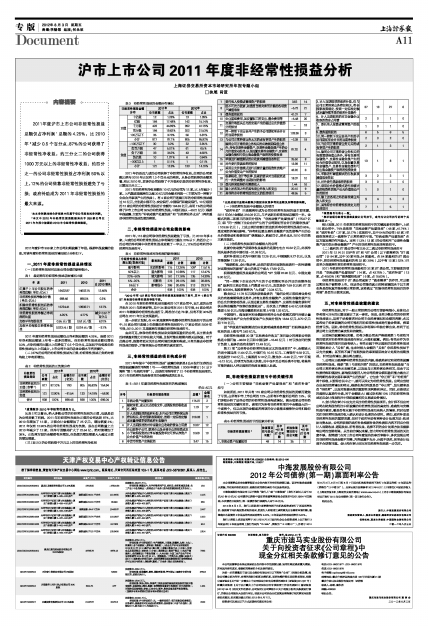

一、2011年度非经常性损益总体情况

(一)非经常性损益对总体公司业绩的影响很小。

表1 最近两年非经常性损益总体情况比较

| 年 度 | 2011 | 2010 | 2011 比2010增长 |

| 归属于上市公司股东的净利润总额(单位:亿元) | 16422.87 | 14602.75 | 12.46% |

| 非经常性损益净额合计数 (单位:亿元) | 698.46 | 696.04 | 0.3% |

| 扣除非经常性损益后的净利润总额(单位:亿元) | 15724.41 | 13906.71 | 13.7% |

| 非经常性损益净额占净利润的比重 | 4.25% | 4.77% | 减少0.52个百分点 |

| 加权平均每股收益 | 0.55元/股 | 0.52元/股 | 6.31% |

| 加权平均每股非经常性损益 | 0.023元/股 | 0.024元/股 | -3.7% |

2011年度非经常性损益总额仅占净利润总额的4.25%。虽然2011年净利润总额较上年有一成多的增长,但非经常性损益总额仅增长0.3%,占净利润的比重比上年降低了0.5个百分点,且加权平均每股非经常性损益也比上年减少,上市公司主业的总体业绩水平有所提升。

(二)87%的公司的非经常性损益为正值;非经常性损益正负绝对值均较上年有所增加。

表2 非经常性损益的正负值分布

| 非经常性 损益类型 | 2011年 | 2010年 | ||||

| 公司 家数 | 占比 | 金额合计 (亿元) | 公司家数 | 占比 | 金额合计 (亿元) | |

| 非经常性损益为正值(含零3) | 817 | 87.10% | 780 | 805 | 85.82% | 754.94 |

| 非经常性损益为负值 | 121 | 12.90% | -81.54 | 133 | 14.18% | -58.90 |

| 合计 | 938 | 100% | 698.46 | 938 | 100% | 696.04 |

3道博股份2010年非经常性损益为0。

从表2可以看出,绝大多数公司的非经常性损益为正值,也就是说为公司贡献了利润。2011年非经常性损益为正值的公司达到87%,比2010年增加了12家,正值合计金额增加了25亿元,增加幅度3%;2011年仅有12.90%的公司非经常性损益为负值,虽在公司数量上比2010年减少了12家,但净亏损额却扩大了22.64亿,绝对值增加了38%。正负两方面的金额都有所增加,但负值的增加幅度大大超过正值的增加幅度。

(三)近2/3的公司获得千万元以上的非经常性净收益

表3 非经常性损益的金额分布情况

| 非经常性损益金额 分布 | 2011年 | 2010年 | |||

| 公司家数 | 占比 | 公司家数 | 占比 | ||

| 正值 | 十亿级 | 12 | 1.28% | 13 | 1.39% |

| 亿级 | 164 | 17.48% | 142 | 15.14% | |

| 千万级 | 422 | 44.99% | 392 | 41.79% | |

| 百万级 | 184 | 19.62% | 202 | 21.53% | |

| 100万以下 | 35 | 3.73% | 56 | 5.97% | |

| 小计 | 817 | 87.1% | 805 | 85.82% | |

| 负值 | -100万以下 | 30 | 3.2% | 22 | 2.35% |

| 负百万级 | 47 | 5.01% | 61 | 6.5% | |

| 负千万级 | 33 | 3.52% | 43 | 4.58% | |

| 负亿级 | 10 | 1.07% | 6 | 0.64% | |

| -30亿以上 | 1 | 0.11% | 1 | 0.11% | |

| 小计 | 121 | 12.9% | 133 | 14.18% | |

2011年仍是近九成的公司获得了非经常性净收益,此项的公司家数比例与2010年比仅有1.3个百分点的差别。从各公司获得的金额来看,相比2010年,更多的公司获得了千万级和亿级的非经常性净收益,比重近三分之二。

2011年非经常性净收益额在10亿元的公司为12家,比上年减少1家。上汽集团连续两年以超30亿元的金额名列第一(主要为同一控制下企业合并事项产生的损益)。有4家公司已连续三年的非经常性损益超过10亿元,分别是中国石化、农业银行、中国银行和建设银行。10亿级别的12家公司的非经常性损益合计金额为184.83亿元,表明1%的公司获得了沪市上市公司26%的非经常性损益。中国石油以-49.21亿元(根据年报披露,主要为“非流动资产处置损益”和“其他营业外支出”)再次遥居非经常性损益负值的榜首。

二、非经常性损益对公司业绩的影响

2011年,115家公司靠非经常性损益避免了亏损,比2010年多8家。六成的公司非经常性损益占净利润的比重在20%以下,约四分之一的公司的净利润中非经常性损益贡献了一半以上,12%的公司利用非经常性损益扭亏。

表4 非经常性损益对净利润的影响情况

| 非经常性损益占净利润比重(取绝对值) | 影响程度 | 2011 | 2010 | ||

| 家数 | 比例 | 家数 | 比例 | ||

| 盈亏影响 | 实质性影响 | 115 | 12.26% | 1084 | 11.51% |

| 50%以上 | 重大影响 | 103 | 10.98% | 117 | 12.47% |

| 20%-50% | 较大影响 | 161 | 17.16% | 135 | 14.39% |

| 5%-20% | 有影响 | 273 | 29.10% | 266 | 28.36% |

| 5%以下 | 影响很小 | 286 | 30.49% | 313 | 33.37% |

| 合计 | 938 | 100% | 938 | 100% | |

4 2010年有107家公司的非经常性损益直接影响了盈亏,其中 1家公司ST兴业因非经常性损益导致亏损。

在2010年靠非经常性收益而盈利的107家公司中,近九成的公司并未在2011年经营好转,其中34家公司在2011年亏损,44家公司在2011年继续靠非经常性收益扭亏,两者合计达78家,仅有不到30%的公司在2011年主业实现盈利。

进一步统计发现,在44家连续两年依赖非经常性损益扭亏的公司中,15家公司已连续3年依赖非经常性损益扭亏;17家公司在2009年亏损,2010、2011又连续两年依赖非经常性损益扭亏。

由此可见,依靠非经常性损益来实现账面盈利的公司,其主营业务的持续盈利能力已存在较大问题,且很可能在短期内都无法恢复。对于此类公司,投资者更应关注公司利润的来源和构成,只有先除去非经常性损益的面纱,才能呈现出公司经营的真实面目。

三、非经常性损益的项目构成分析

2011年年报中“非经常性损益”披露的依据是《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(2008年修订)》(以下简称“第1号规范问答”)。此规范问答列明了21个非经常性损益项目。2011年非经常性损益各项目的金额构成详见表5。

表5:2011年度非经常性损益项目的构成情况

单位:亿元

| 序号 | 非经常性损益项目 | 总额5 | 金额排名 |

| 1 | 非流动资产处置损益 | 175.07 | 2 |

| 2 | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1.19 | 17 |

| 3 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 316.08 | 1 |

| 4 | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10.87 | 12 |

| 5 | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 10.69 | 13 |

| 6 | 非货币性资产交换损益 | 3.47 | 15 |

| 7 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3.62 | 14 |

| 8 | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -5.72 | 21 |

| 9 | 债务重组损益 | 41.07 | 7 |

| 10 | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -5.48 | 20 |

| 11 | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | 18 |

| 12 | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 103.36 | 3 |

| 13 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2.28 | 19 |

| 14 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 87.20 | 4 |

| 15 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 25.50 | 8 |

| 16 | 对外委托贷款取得的损益 | 13.39 | 11 |

| 17 | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 42.20 | 6 |

| 18 | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 18.07 | 10 |

| 19 | 受托经营取得的托管费收入 | 1.44 | 16 |

| 20 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20.10 | 9 |

| 21 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 48.55 | 5 |

5此处的统计金额未剔除少数股东权益享有的金额及所得税影响额。

(一)非经常性损益中金额较大的项目

“政府补助”已连续两年成为公司非经常性损益的最主要来源,2011年合计金额达316.08亿元,几乎达到非经常损益总额的一半。金额名列第二和第三的项目分别为“非流动资产处置损益”(175.07亿元)和“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的期净损益”(103.36亿元 )。上述三项的金额已经达到所有非经常性损益的85%。受宏观经济情况影响,“持有和处置交易性金融资产及负债等产生的公允价值变动和投资损益”继续减少,跌破百亿,排名也从2010年的第三跌至第四。

(二)非经常性损益项目金额较大的公司

处置非流动资产获得净收益最多的是国电电力15.52亿元,此项净损失最多的是中国石油-31.38亿元。

政府补助前三名为中国石油12.25亿元、中国国航9.27亿元,以及华能国际11.38亿元。

“根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响”最大的是辽宁成大17.88亿元。

获得债务重组损益最多的公司是*ST宝硕22.90亿元、中国交建9.30亿元。

“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”最多的三家公司是上汽集团66亿元、友谊股份7.69亿元和ST华源(600094,现股票简称为“大名城”)3.34亿元。

雅戈尔以11.78亿元再次获得最多的“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”,其次是上汽集团6.43亿元和长园集团5.26亿元;而海南橡胶则在此项上亏损1.25亿元。

中国银行、海南航空和金隅股份采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生损益分别为18.64亿元、8.70亿元和7.70亿元。

因“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”而获得最多的收益的是上海电气3.63亿元。

非经常性损益第20项“其他营业外收支”项目最少的两家公司依然是中国石油-38.59亿元和中国远洋-15.45亿元(对亏损合同的预计负债),最多的是农业银行12.49亿元。

第21项“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中,金额较大的是中国远洋11.64亿元、中国石化10.15亿元、工商银行9.28亿元,宏达股份7.40亿元、上海医药5.19亿元、雅戈尔-5.36亿元、*ST石岘-5.12亿元。此项目为损益大杂烩,其中也不乏公司分类不仔细,将某些可能明确归入特定类别的损益直接放入此类。

四、非经常性损益在扭亏中的关键作用

(一)公司主要借助“非流动资产处置损益”和“政府补助”扭亏

如前所述,2011年共有115家公司以非经常性损益的贡献而避免了亏损,占所有沪市上市公司的12%,占所有沪市盈利公司的13%。我们详细分析了这些公司的非经常性损益构成情况,挑出每家公司非经常性损益的关键性项目,该项目为所有非经常性项目中金额最大的一个或两个,仅以此项的金额或者两项的合计就能直接弥补公司扣除非经常性损益后的亏损。

表6:非经常性损益扭亏的因素分析表

| 非经常性损益项目6 | 依该项目扭亏的公司数7 | 其中*ST和ST公司数 | 单独依该项目扭亏的公司数 | 其中*ST和ST公司数 |

| 1、非流动资产处置损益 | 48 | 14 | 35 | 11 |

| 3、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 37 | 13 | 27 | 6 |

| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2 | 0 | 1 | 0 |

| 7、委托他人投资或管理资产的损益 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 9、债务重组损益 | 6 | 5 | 6 | 5 |

| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13 | 1 | 8 | 1 |

| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3 | 2 | 2 | 1 |

| 16、对外委托贷款取得的损益 | 3 | 0 | 2 | 0 |

| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9 | 4 | 5 | 2 |

| 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7 | 1 | 5 | 1 |

6项目编号与表6一致。

7 表示该项非经常性损益直接让公司扭亏,或作为让公司扭亏的两个关键项目之一。

统计发现,2011年依靠非经常损益扭亏的关键因素相对集中,上述115家公司中, 74%是依靠 “非流动资产处置损益”(48家,41.74%)和“政府补助”(37家,32.17%)实现扭亏,其中54%的公司(62家)单独依靠两者之一就弥补了正常经营的亏损,“非流动资产处置损益”在这方面发挥的作用最大。还有11.3%(13家)的公司利用“交易性金融资产及可供出售金融资产”产生的非经常性损益来帮助扭亏。

(二)盈利的ST类公司中有三分之二通过非经常性损益扭亏

2011年12月31日沪市ST和*ST公司(以下都简称为“ST类公司”)计84家,其中30家亏损,54家盈利。在54家盈利的ST类公司中,靠非经常性损益盈利的有32家(59%),其中有12家(22%)已是至少连续两年靠非经常性损益扭亏。

2011年依靠非经常性损益盈利的32家ST类公司,主要借助的项目是“非流动资产处置损益”(14家,占43.75%)、“政府补助”(13家,占40.63%)和“债务重组收益”(5家,占15.63%)。

非经常性损益对于ST类公司起到了“救命稻草”的作用,可以使其暂时免于被暂停上市。但这些公司能否真正扭转困境取决于其主营业务是否恢复并能持续正常经营,这将通过“扣除非经常性损益后的净利润”是否为正值来反映。

五、对非经常性损益披露的建议

非经常性损益,对于一般正常经营的公司而言影响很小,总体仅占净利润4.25%的比重也验证了这一事实。但是,也有少数公司的非经常性损益较大,这将干扰投资者对公司主业经营情况和业绩的判断,尤其某些处于经营困境的公司可能利用非经常性损益进行盈余管理,掩盖经营亏损。因此,将非经常性损益从净利润中单独分解出来,有利于还原公司主业经营的真实性和持续性。

从实际的披露情况来看,仍有少数公司未严格按照第1号规范问答的要求对非经常性损益进行界定、分类和披露。例如:有些应作为非经常性损益的项目而没有纳入;有些应属于特定类别的非经常性损益而笼统地计入“其他”类,也未对较大金额的“其他”非经常性损益予以充分披露;甚至将不属于当期损益的事项错误地会计处理为当期损益。 针对这些情况,提出两点建议。

1、公司应正确理解非经常性损益的内涵,准确地界定和规范地披露非经常性损益。根据“第1号规范问答”的规定,非经常性损益是指“与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益”。它包含“非正常”和“非经常”两个标准,只要符合其中之一,就可以界定为非经常性损益。公司应当结合自身的经营情况和特点,根据业务的性质是否“非正常”、发生频率是否“非经常”、以及对投资决策的重要性来判断和界定。同时,应按规定的类别认真进行分类,对于金额较大(超过净利润10%)的非经常性损益还应会计报表附注中详细披露相关交易或业务情况。

2、会计师在审计中应充分关注非经常性损益项目。会计师不仅应对公司在财务报告附注中所披露的非经营性损益的真实性、准确性与完整性进行核实,看是否有应属于非经常性损益而未纳入的情形,同时也要关注非经常性损益的收入确认和会计处理的合规性。例如,政府补助是非经常性损益的重要来源,但对于政府补助有两种会计处理方法:收益法与资本法。公司所获得的政府补助根据补助的性质和内容不同应分别