|

——评《改革是中国最大的红利》

⊙潘启雯

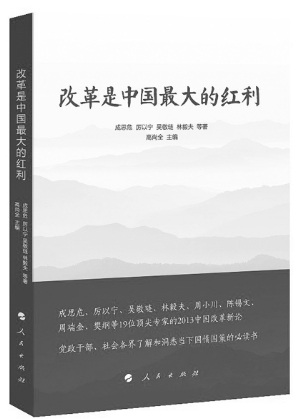

纵观30多年中国走过的路,绝大多数鲜亮的经济增长和社会进步数据都源于前一个阶段的锐意改革,同时又构筑起下一阶段推动更艰巨复杂改革的重要基础。倘若改革停滞,那就意味着挥霍掉了前一时期改革开放的“红利”,失去解决问题的最佳时机,客观上增加了未来改革的难度。因此,在当前改革处于“深水区”和“攻坚区”的关键时期,这本系统研究“改革红利”、汇集了当今国内享有盛誉的19位学者意见和建议的《改革是中国最大的红利》,尤其具有重要的实践价值和理论价值。

在被称为“中国风险投资之父”的成思危看来,“制度创新是改革的红利之源”。因而,要深化改革主要通过制度创新来解决法治和人治、效率和公平、政府和市场、集权和分权四大关系。成思危认为,政府官员自由裁量权过大,就会集聚社会矛盾,并为一些腐败分子打开方便之门。例如,在征地和拆迁过程中,由于一些政府官员采用不守法(并非为国家利益而征地)、不讲理(征地和拆迁的补偿过低),不公开(补偿费用被层层克扣)的处理方式,往往造成政府与拆迁户之间的对立,影响社会稳定,造成国家和社会财产的损失。关于政府与市场的关系,他认为“看得见的手”和“看不见的手”要相互配合,才能获得一加一大于二的效果。政府调控是必需的,但要遵守市场规律。政府的作用就是反对利用垄断地位谋取不正当的利益,鼓励竞争。

当下国内外经济学界流行着这样一句话,“中国发展到现在,红利已经用完了。”经济学家厉以宁认为,这种认识是对改革红利的误读。素有国际视野的厉以宁在比较世界各国的“发展优势和‘红利’的创造”时发现,发展中国家如果未认识到经济及时转型的必要性,只是留恋原有的“红利”或优势而不愿尽力转型,会造成丧失继续发展经济的信心、实体经济领域投资者纷纷迁到起步较晚的后发国家、本国实体经济产业空心化三个方面恶果。

厉以宁特别提出,那些以各种红利的消失作为唱衰中国经济依据的论调是没有道理的,“要知道,发展优势和红利都是来自创造”。原有的资源红利和人口红利,是这些年来中国改革开放顺利的基础,而如何形成新的资源红利和人口红利,则取决于未来改革的方向和举措。只有继续推进制度改革,改革的新动力才能形成,新的资源红利和人口红利也才能尽快确立。而新的人口红利、资源红利和改革红利对旧的人口红利、资源红利和改革红利的替代,都须依靠人们的努力——历史上找不到“天上掉下红利”的例子。

中国当前的形势,用吴敬琏的话来概括是“两头冒尖”:一方面是经济高速增长,另一方面“不平衡、不协调、不稳定、不可持续”的问题越来越突出。展望未来的改革之路,吴老先生认为,最紧迫的是“要深入研究全面深化改革的顶层设计和整体规划,明确提出改革总体方案、路线图、时间表”。

近年来,国人听够了那些说了几乎等于白说的表态。比如,废除“养老金双轨制”是方向,但没有时间表;以家庭为单位征收的综合税制是方向,也没有时间表;取消公路收费、社保异地接续、合理的房价收入比都是方向,但同样都没时间表……其实,改革“无时间表”是一种责任逃避,是对民间苦痛的视而不见。中国面临的复杂形势和多重问题迫在眉睫,尤其需要时间表。有了时间表,就意味着告诉民众,改革不会等、不会拖,这比千言万语的倡议管用。这或许也是吴老先生一再强调改革要有“路线图、时间表”缘由吧。

经济学家林毅夫通过搜集大量实证并经过比较和分析认为,中国过去30多年转型比较成功得益于推行了一种渐进式、双轨制、“摸着石头过河”的方式,未来数十年中国是否能保持高速增长,他的看法是,“只要了解如何根据本国不同发展阶段的比较优势充分利用技术创新和结构转型方面的后发优势,任何一个发展中国家都有机会加速经济增长”。而“运行良好的市场是一个国家根据比较优势发展相关产业的前提条件”。虽不是长篇大论,却很有内涵。

曾系统提出“以民为本”和“民本经济”理论的经济学家高尚全坦言,“红利的释放关键在于改革的突破”。不同的阶段有不同的发展红利。把握好了特定阶段的特点,选择了相适应的发展方式,建立了与此相符的体制,就能享受改革红利,就有很强的发展动力。打个比方,一国的发展就好比火箭起飞的过程。在起飞阶段,需要强有力的一级助推器;但到了平稳飞行阶段,一级助推系统就要抛弃。如果转换不及时,火箭就要出问题。

中国经济增速已进入“快挡”向“中挡”的转折期,经济学家迟福林认为,能不能抓住消费需求释放的战略机遇,用五至八年时间形成以释放国内需求支撑可持续增长的基本格局,重点取决于三项改革的破题:以改革破题投资转型,实现投资与消费的动态平衡;以公益性为重点调整国有资本配置;以形成6亿中等收入群体为重要目标破题收入分配改革。

蜀汉丞相诸葛亮《隆中对》一开篇就讲天下“大势”,而依清华大学中国经济研究中心研究员常修泽之见,当今世界发展的“大势”主要有两点:人类经济领域中的“市场经济”和社会领域中的“公平正义”,中国到了从“物本导向”向“人本导向”战略提升的时候了,必须强调尊重公民在经济政治社会文化等方面的基本权利,而讲“人本”,就意味着要拒绝“民粹”。

在确立了中国改革所需的“视野”之后,常修泽认为还需要研究改革的“战略愿景”。这涉及改革的战略愿景以及未来治国理政者的“政治容量”。按常修泽的分析,中国存在的三个“容量不够”:在推进改革的过程中,如何整合各种改革力量、听取各种不同的改革声音,“容量不够”;在对待两岸历史和现实的某些问题上,如何以“包容性”胸怀设计民族和国家的未来,“容量不够”;在多元文明并存的条件下,如何注重吸收中华文明以外的东西方文明精华,构建当代“新普世文明”,“容量不够”。由此,他特别强调,中国未来需要提升三个“新台阶”:由关注经济改革层面提升到关注整个经济社会改革层面,由重视中国内地改革发展之命运提升到关注两岸乃至整个中华民族之命运,由关注中华文明提升到关注东西方文明精华的交融。

法国著名作家雨果有句名言:“地球上没有任何力量,可以阻止一个时机已经到来的想法。”对于当前的中国来说,改革“时机”已然到来,中国向何处去,又将以何种方式行进,这些都是“新红利”需要回答的问题。在每一场改革的进程中,通往新愿景总要穿过一个个泪谷,当然也总包含痛苦的自我否定和自我改造。《改革是中国最大的红利》的作者大多是中国30多年改革的亲历者和参与者,他们对中国改革“忆往昔”和“俱往矣”的回顾、展望、呼吁,不仅让读者体会改革的艰难,更促人深思,看哪些改革是正确的,哪些还不够彻底。