|

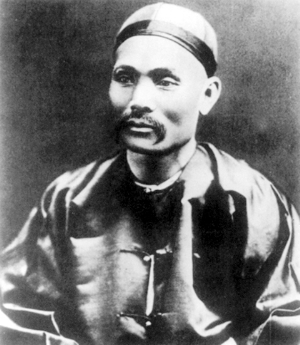

作为一位脱胎于旧时代的革新者,唐廷枢身上融合了洋行买办、民族实业家和慈善家三重特性。这是一个广受欢迎的人物

⊙杜博奇 ○主持 于勇

1892年10月7日,唐廷枢病逝于天津,终年60岁。他的死讯迅速传开,成为当时最重大的新闻。

招商局派出专轮,运送唐氏灵柩回葬香山老家。13个国家的驻津公使、商务代表搭乘本国轮船从天津出发,一路护送,浩浩荡荡,直至广东唐家湾。当唐廷枢的灵柩送入岸上灵棚时,外国轮船一字排开,降半旗,各国代表依次上岸脱帽鞠躬志哀。唐廷枢以商人身份享此前古未有之殊荣。李鸿章在葬礼上无限惋惜道;“中国可无李鸿章,但不可无唐廷枢”。《北华捷报》称:“唐廷枢的一生,标志着中国历史的一个时代,他的死是一个持久的损失。”

这并非谬赞。19世纪的中国,如果确乎存在一呼百应的商业领袖的话,唐廷枢应该算是其中一员。

作为一位脱胎于旧时代的革新者,唐廷枢身上融合了洋行买办、民族实业家和慈善家三重特性。正如怡和洋行官方对他的评价:“他一方面能够把中国商人与中国政府的资源或财力结合起来,另一方面也掺和了欧洲人与美国人的实际知识”。“他既爱国,又着眼于世界。”

这是一个广受欢迎的人物。身为买办翘楚,洋人们都希望结交他,以获取各种可能的商业机会;朋友们则希望通过他和洋人做生意;朝廷对他也十分器重,委以洋务重任,他不负众望地转型为民族实业家;商人脸孔下,他还是一位低调的慈善家,积极投身公益事业。总而言之,他是那个时代不可缺少的“滑轮”,民间、官方和洋场这三股力量,都需要借助他来发力。

唐廷枢的买办生涯始于1861年,29岁开始“代理该行长江一带生意”。得益于幼年在香港接受的殖民地教育,唐廷枢成为最早掌握英语的一批中国人,进入怡和之前,他在香港巡理厅和上海海关做过多年翻译,熟知西方事务。这些经历磨砺出机敏圆滑的个性,帮助他建立了西方视野,积累起国际法务知识,一旦掌握经商诀窍,很快就变得游刃有余,他不遗余力地帮助怡和洋行进行大米、食盐、棉花、茶叶生意,拓展航运版图,赢得洋人的赏识。

随着怡和洋行对他倚重的加深,唐廷枢的地位日益牢固,他也不忘从中为自己捞“一杯羹”。当他挪用怡和洋行八万两巨额库款的事情败露后,虽然遭受痛斥,却奇迹般地逃避了制裁和惩罚,怡和洋行大班约翰生还在信件中一遍又一遍替他说好话——这并不是基于友谊或什么私人情谊,而是他已经成为怡和洋行离不开的轴心,就这样,唐廷枢的买办生涯走向巅峰。

在怡和洋行做买办,唐廷枢“获得了丰富而广阔的经验”。他的商业领悟能力和经营盈利能力不仅在买办中出类拔萃,就是洋人也心悦诚服,对他抱着既钦佩又害怕的复杂态度。

1873年,唐廷枢的买办事业走到尽头,摇身一变,成为清廷官督商办企业的经营者。

当李鸿章邀请唐廷枢总办招商局的消息传出后,沪上洋行大为震动。一位西洋商人不安地说,唐廷枢“在取得情报和兜揽中国人的生意方面,能把我们打得一败涂地。”唐廷枢在怡和洋行的友人附和道:“唐君久历怡和洋行,船务亦深熟悉,自后招商局必多获利也”。

果不其然。唐廷枢改组招商局,增招商股,大力引入先进设备和新式人才,并设立航业保险公司作为辅助,革除进行弊端,短短三年,就令招商局脱胎换骨。1876年,在唐廷枢推动下,轮船招商局一举兼并经营不善的美国旗昌轮船公司,“遂与怡和太古并号三公司”。

因经营招商局成效显著,唐廷枢随即奉命总办开平煤矿,他依照旧法炮制,通过引入商股激活产业资本,一手打造了这家清代最具盈利能力的近代化企业,管理该矿直至1892年逝世为止。

唐廷枢几乎以一己之力,推动了中国近代工商业的前行。他对股份制的理解和运用,深刻改变了清末资本格局和近代公司面貌;他对铁路、机械等新事物商业化的热情,间接催生了近代工业的多个“第一”:第一家机械煤矿开平煤矿,第一条标准铁路开平铁路,第一台蒸汽牵引机车“龙号蒸汽火车”,第一家自营水泥厂唐山细绵土厂,第一家机器棉纺厂上海机器织布局。

唐廷枢对公益事业的投入丝毫不亚于洋务事业。他赞助书馆书院,资助同学容闳选拔第一批留美学生;他亲自编写中国第一本英语教科书《英语集全》,编纂这本464个单词小册子的初衷,是“因睹诸友不懂英语吃亏者有之,受人欺瞒者有之,或因不晓英语受人凌辱者有之”;他还与好友徐润一同创办仁济医院;他每到一地,竭尽所能赈济灾荒,受惠于他的唐山百姓建立唐公祠,以彰其功。可惜这所祠堂正如关于他的历史记忆一样,早已风流云散。

在这个健忘的年代,也许只有在时代的短暂喘息中,这些被淡忘的历史人物才会被后人匆匆提起。