为贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)的有关要求,进一步健全资本市场基础功能,增强市场主体活力,提高市场竞争能力,惩戒重大违法,实现优胜劣汰,引导理性投资文化,我会在总结市场实践经验,借鉴成熟市场有益做法的基础上,起草了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见(征求意见稿)》(以下简称《退市意见》)。现就有关情况说明如下:

一、起草背景

退市是指公司股票在证券交易所终止上市交易。上市公司股票退出市场交易是正常的市场现象。从境外市场的情况来看,退市具体情形有很多,但归纳而言基本可以分为两类:主动退市与强制退市。以美国为例,1995年至2012年,纽约证券交易所有3052家公司退市,纳斯达克有7975家公司退市。其中,多数为主动退市,如2003年至2007年,纽约证券交易所年均退市率6%,约1/2是主动退市,纳斯达克年均退市率8%,主动退市占近2/3。

上市公司退市制度是资本市场重要的基础性制度。自1993年《公司法》确立我国上市公司退市制度以来,特别是在2005年《证券法》修改,将退市决定权从证监会转交给证券交易所后,以《证券法》的规定为基础,以证券交易所的自律规则为主干的上市公司退市制度不断完善。迄今为止,我国证券市场累计已有78家上市公司的股票退出市场交易。但在退市制度实施过程中,也存在着退市情形规定不够全面、退市相关指标设定不够合理、退市后安排不够配套、投资者特别是中小投资者保护不够有效等问题。特别是由于具体的执法标准不够明确、具体,一些存在重大违法行为的上市公司不能及时退出市场,影响到退市制度的具体实施效果。对此,我会经过深入研究论证,在广泛听取市场主体、专家学者意见的基础上,起草形成了《退市意见》。

二、总体定位与基本原则

《退市意见》按照“市场化、法治化、常态化”的基本原则,严格依照现有法律规定,立足于证券交易所作为退市决定实施主体的法定地位,从促进资本市场健康稳定发展顶层设计的角度,对退市制度作了系统而集中的规范,特别是针对退市工作中较为突出、市场较为关注的现实问题,在既有法律制度框架下,作了明确和细化的规定。总体而言,《退市意见》是对现有法律制度在实践操作层面的具体规范,属于法律实施性质的规范文件。《退市意见》的具体规范要求需要进一步通过证券交易所修改其股票上市规则及其配套规则予以落实,并由证券交易所负责具体实施。

三、《退市意见》的主要内容

《退市意见》共分7大部分25条,主要内容包括:

(一)健全上市公司主动退市制度。《退市意见》逐项列举了因为收购、回购、吸收合并以及其他市场活动引发的7种主动退市情形。并针对主动退市的特殊性,在实施程序、后续安排等方面做出了有别于强制退市的专门安排,包括经过股东大会特别多数决通过、聘请独立财务顾问进行专业把关、要求独立董事发表意见等。而在公司外部,《退市意见》基于合同解除的法理逻辑,要求向证券交易所提交退市申请,并经证券交易所同意,以防范在主动退市中可能出现的损害中小股东利益的不当行为。同时,为引导市场化的主动退市,《退市意见》规定了一系列有针对性的配套政策措施。

(二)对重大违法公司实施强制退市。上市公司存在欺诈发行或者重大信息披露违法,被证监会依法作出行政处罚决定,或者因涉嫌犯罪被证监会依法移送公安机关的,证券交易所应当暂停其股票上市交易。对于上述重大违法暂停上市公司,《退市意见》原则上要求证券交易所在一年内作出终止上市决定,但同时也区分欺诈发行与重大信息披露违法作了差异化安排:重大信息披露违法暂停上市公司在规定时限内全面纠正了违法行为、及时撤换了有关责任人员、对民事赔偿责任承担作出了妥善安排的,其股票可以恢复上市交易,但对于欺诈发行暂停上市公司,除非发现其行为不构成欺诈发行,否则其股票应当在规定时限内终止上市交易。

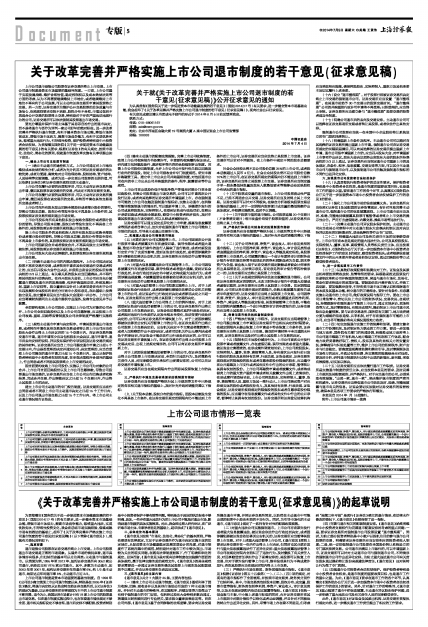

(三)严格执行市场交易类、财务类强制退市指标。《退市意见》根据《证券法》第五十五条第(一)、(二)、(四)项的规定,对现有的退市指标作了全面梳理,并按照市场交易类、财务类分别作了归纳列举。其中,市场交易类包括股本总额、股权分布、成交量、股票市值等指标,财务类包括净利润、净资产、营业收入、审计意见类型,以及未在规定期限内依法如实披露等指标。《退市意见》在统一创业板与主板、中小板上述退市标准的同时,允许证券交易所在其上市规则中对部分指标予以细化或者动态调整,并且针对不同板块的特点作出差异化安排。另外,尽管市场上存在着不同意见,但考虑到“连续三年亏损”是现行《证券法》确立的退市情形,在法律未作修改的情况下,《退市意见》依然保留了这一指标。

(四)完善与退市相关的配套制度安排。《退市意见》始终将维护中小投资者交易权作为完善退市配套安排时考虑的重点问题:一是,要求证券交易所对强制退市公司股票设置“退市整理期”。同时,为防止部分投资者特别是中小散户以投机为目的参与退市公司股票的交易,明确要求证券交易所应当安排相应的投资者准入制度;二是,统一安排强制退市公司股票在全国股份转让系统设立的专门层次挂牌交易。公司退市后满足上市条件的,可以申请重新上市,证券交易所可以针对主动退市公司与强制退市公司,不同情形的强制退市公司作出差异化安排。为防止重大违法退市公司有关责任股东通过提前转让股份来规避法律责任,《退市意见》还对其转让行为做了专门限制。

(五)加强退市公司投资者合法权益保护。保护投资者特别是中小投资者合法权益,是退市制度的重要政策目标,也是退市工作的重中之重。为此,《退市意见》要求在退市工作的各个环节,认真落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。另外,针对退市工作的特殊性,《退市意见》重点强调了退市中的信息披露、主动退市异议股东保护问题,进一步明确了重大违法公司及有关责任人员的民事赔偿责任。

此外,《退市意见》对证监会及其派出机构、证券交易所贯彻执行规定内容,进一步落实退市工作责任提出了相应的工作要求。