在工业升级、城镇化升级以及消费结构升级的大趋势下,经济结构不合理、服务业发展滞后的矛盾凸显。“十三五”能不能基本形成服务业主导的经济结构,决定经济转型升级的全局。实现这一转型,既可以在调结构、转方式上取得重大突破,又能够为我国从中等收入国家迈入高收入国家奠定坚实基础。

□中国(海南)改革发展研究院课题组

“十三五”:走向服务业大国

工业转型升级、城镇化转型升级和消费结构升级意味着我国从工业大国走向服务业大国的现实基础和客观需求正在形成,意味着服务业主导的经济转型正面临着重要的历史机遇。“十三五”加快从工业大国向服务业大国的转型,形成服务业主导的经济新格局,成为经济转型升级的战略抉择。

1. 工业转型升级与走向服务业大国

(1)工业转型升级是工业主导的自我颠覆性改造

从这几年的发展看,传统的工业主导格局已经难以为继。除了资源环境硬约束、劳动力成本上升和宏观经济运行的风险加大等多方面的突出因素外,传统的工业主导格局已难以适应新一轮工业革命的大趋势,难以适应工业服务化的大趋势。进入“工业革命3.0”、“工业革命4.0”时代,工业的制造环节更是受信息、研发、设计、物流、销售等生产性服务业主导,以信息技术应用为重点的现代生产性服务业不断地对传统工业进行颠覆性改造,成为传统制造业向高端制造业转型升级的必由之路。

(2)工业转型升级是走向服务业大国的重要推动力

在工业化中后期向工业化后期转变的阶段,工业转型升级的一个突出特点是企业经济活动由以生产为中心转向以服务为中心,从而不断推动和加强经济服务化的趋势,这就是制造业的服务化进程。

以IT行业巨头IBM为例,IBM自上世纪90年代初就开始由全球计算机制造商向行业解决方案提供商的转型升级,到今天已经成为通过组合大数据、云技术、移动社交等服务推动传统企业转型的高端服务商。随着发达国家进入“工业革命4.0”时代,制造业的全球化竞争不断升级,倒逼我国制造业企业向服务化转型。

(3)工业转型升级为生产性服务业发展开辟巨大空间

一方面,工业转型升级为生产性服务业创造大量需求。从全球来看,仅有极少数国家是在自身工业发展相对落后的条件下成为“世界办公室”,例如印度,但这是经济全球化与20世纪发达国家进入工业化后期和工业转型升级带来生产性服务外包需求扩张的共同结果。与印度不同,我国作为全球第一制造业大国,工业转型升级将会源源不断地产生各类设计、研发、物流、销售等新业态,形成生产性服务业强劲的市场需求。

另一方面,工业转型升级为生产性服务业发展注入内在动力。由“中国制造”走向“中国智造”,是我国生产性服务业发展的内生动力。把握从低端制造业向高端制造业转型升级的历史机遇,打开生产性服务业的发展空间,成为 “十三五”我国走向服务业大国的重大任务。

2. 城镇化转型升级与走向服务业大国

(1)人口城镇化释放巨大的服务消费需求

“十三五”期间,随着规模城镇化向人口城镇化的快速转型,越来越多的农民工在城镇安家落户并有效融入社区,将大大释放其服务消费需求。教育、医疗、文化等需求逐渐上升,将给服务业发展带来巨大的市场需求。

(2)人口城镇化是服务业发展的载体

一方面,人口集聚、生产方式的变革以及居民生活水平的提高,给商贸、餐饮、房地产、教育、文化体育、卫生保健等生活性服务业带来巨大的发展空间;另一方面,产业集聚、社会分工的细化以及人口素质的提升,为物流、金融、信息、中介、技术服务等生产性服务业发展带来巨大的机遇。

3. 消费结构升级与走向服务业大国

(1)消费结构升级是形成服务业主导格局的基本前提

一方面,消费升级带来服务升级的巨大需求。伴随着经济发展水平的不断提高,社会成员消费需求的变化主要表现为对服务品质追求的元素增多。“十三五”扩大内需、拉动消费,需要把服务升级作为重点。

另一方面,服务型消费需求释放推动服务业发展。这些年在大数据等新信息技术革命下,生活性服务业也开始不断升级改造,移动教育、移动医疗、移动健康等服务业快速发展,推动了传统生活性服务业向现代生活性服务业的转型升级。

(2)消费结构升级扩大服务业发展的市场空间

以电子商务为例,抓住了我国居民消费结构升级与消费需求释放带来的历史机遇,再加上与现代信息技术的结合,在这几年得到了快速发展。从未来几年看,消费需求增长推动服务业快速增长的趋势正在形成。消费升级伴随着消费规模的快速扩张,形成走向服务业大国的源动力,推动服务业成为国民经济的主导产业。

(3)消费结构升级为服务业创新发展提供源源不断的动力

服务创新的基本出发点是为了满足人的需求,只有适应市场需求的服务创新才能获得市场的回报。在买方市场,消费者对商品有了更多的选择权,企业的竞争力就不仅仅取决于商品质量的好坏,而是越来越取决于服务质量的好坏。一个企业,无论它是零售企业、制造企业还是咨询企业,能否适应消费者的需求变化而不断创新服务,决定着这个企业竞争力的强弱。

2020:形成服务业主导的经济结构

“十二五”时期,我国服务业占比首次超过第二产业,到2020年我国基本形成服务业主导的经济结构是有条件的。“十三五”随着外部竞争环境和内部发展条件的变化更加复杂,形成服务业主导的经济结构的紧迫性全面上升。问题在于,能不能尽快打破工业主导的体制机制,形成服务业主导的体制机制保障,决定了到2020年能否基本形成服务业主导的经济结构。

1. 服务业占比达到55%以上

(1)把服务业占比达到55%以上作为约束性目标

2014年我国服务业占GDP的比重已达到48.2%,如果年均提高1.5个百分点左右,2015年有可能服务业占比达到49%~50%,初步形成服务业主导的经济格局。到2020年服务业占比达到55%以上,基本形成服务业主导的经济格局。

(2)服务业占比到“十三五”末有条件超过55%

尽管2013我国服务业占比上升到历史最高水平的46.1%,但仍远低于2000年发达国家70.1%的平均水平,而且也低于2000年低收入国家47.5%的平均水平。与发展水平相近的金砖国家相比,我国服务业占比也是偏低。2013年,巴西、俄罗斯和印度的服务业占比分别为69.3%、60.3%和57%,南非2011年服务业占比已达68.3%。在贡献率上,2011年我国第三产业贡献率仅为43.7%,低于南非的83.5%、印度的79.3%、巴西的74.7%和俄罗斯的44.3%。我国提高服务业占比还有相当大的空间。

过去5年,我国服务业发展较快,2013年服务业比重达到46.1%,首次超过第二产业占比,成为我国产业结构调整升级的一个历史性标志。虽然我们还不能说中国经济已经由工业主导型的经济转向服务业主导型的经济,由投资主导型的经济转向消费主导型的经济,但是这个过程正在加快,这种变化正在悄然发生。

从趋势看, “十三五”工业转型升级、人口城镇加快、消费结构升级都将为服务业占比达到55%以上创造有利条件。例如,我国城镇化率每提高1个百分点将带动服务业增加值比重提高0.77个百分点。以此估算,“十三五”即使人口城镇化率仅提高10个百分点左右,也有可能带动服务业比重提高7~8个百分点。

2. 服务业保持两位数增长

2001~2013年我国服务业年均实际增长10.6%,13年间有9个年份服务业增速高于工业增速,我国经济增长的动力已经开始发生转变。初步测算,如果“十三五”要使服务业占比达到55%以上,服务业增长速度将达到10%左右。

3. 服务业规模趋于再倍增

2008~2013年,在国内外经济形势发生深刻复杂变化的背景下,我国服务业增加值从13.1万亿元增长到26.2万亿元,实现了规模倍增。如果“十三五”继续保持这个速度,甚至略低一个百分点,即年均增长速度为8%~9%,我国服务业规模有望从2013年的26.2万亿元扩大到2020年的47.3~51.1万亿元,与再倍增(52.4万亿元)的距离已经很小。如果有利于服务业发展的体制机制改革力度更大一点,使服务业的增速再快一些,实现服务业再倍增不是没有可能的。

4.服务业结构不断优化

(1)生产性服务业比重显著提高

“十三五”如果生产性服务业快速发展的趋势不断加强,生产性服务业占比至少可以提高15~20个百分点,达到30%~40%。按照这一趋势,我国有望经过5~10年的努力成为生产性服务业大国。

(2)生活性服务业不断提质增效

我国生活性服务业体量相对较大,既有一个改善结构的任务,也有一个产业升级的任务。依托大数据、互联网等新信息、新技术,推动包括健康、医疗、教育、养老等生活性服务业创新服务模式,改善服务质量,加快实现转型升级。

以服务业主导引领经济新常态

“十三五”走向服务业大国,形成服务业主导的基本格局,不仅是经济结构的重大调整,而且是主动适应、引领经济新常态的战略选择。实现这一转型,既可以在结构升级的基础上形成7%左右的经济增长新常态,又能够引领就业扩大、创新创业、利益协调以及绿色增长的经济新常态。

1. 形成7%左右的增长新常态

(1)以服务业主导为7%左右的经济增长奠定坚实基础

过去10年,我国服务业每增长一个百分点,带动经济增长0.43个百分点。“十三五”如果服务业年均增长保持两位数增长,能带动经济增长3.8~4.3个百分点,为我国7%左右的经济增长奠定重要基础。

(2)以服务业主导提升经济增长的质量

服务业发展可以改善经济增长质量,满足城乡居民个性化、多样性需求。这是实实在在的增长,也是绿色增长,更是增长的真正目的所在。此外,服务业发展也可以减小经济增长的波动,避免经济大起大落。

(3)以服务业主导提高劳动生产率

服务业比重的提高将改善整体劳动生产率,进而对提高潜在增长率有重要的意义。初步测算,剔除资本规模对产业劳动生产率这一影响因素,1995~2011年我国服务业综合效率是制造业综合效率的1.05倍,服务业比重提高将带来劳动生产率的提高。

2. 形成新增就业不断扩大的新常态

(1)服务业是最大的就业容纳器

对35个经济体分析表明,2012年人均GDP低于10000美元的12个国家中,服务业就业占比普遍偏低,其算术平均数为44%;人均GDP超过10000美元的23个工业化国家中,服务业就业比重普遍超过60%,其算术平均数为70.45%,超过前者25个百分点。

(2)以服务业为主形成新增就业需求

2013年,GDP每增长1个百分点吸纳城镇新增就业170万;服务业每增长一个百分点,吸纳的城镇新增就业达到235万。“十三五”如果服务业就业吸纳能力保持在当前GDP吸纳就业能力的水平上(150万~170万人),服务业年均增长9%,每年吸纳的就业将达到1350~1530万人。服务业成为吸引就业的主要渠道。

(3)“十三五”:服务业就业占比不低于50%

“十二五”以来,服务业就业占比年均提高1个百分点左右,2013年服务业占比已经达到38.5%,提前两年实现规划目标。初步估算,到2020年服务业就业人员有望达到4亿人,占总就业人员的50%。

3. 形成大众创业、万众创新的新常态

(1)以服务升级带动技术升级

我国进入工业化中后期,技术升级与服务需求直接融合,技术升级如果不能反映服务需求变化就很难产生内在动力,就很难有好的市场前景。企业竞争力与服务质量直接关联,企业的竞争力主要取决于服务环节是否专业化、精细化。

(2)以服务业开拓创业空间

由于服务业对资本规模的要求不高,其创业的门槛和难度低于制造业,过去几年迅速成长的跨国公司主要集中在服务业,例如亚马逊、谷歌、脸谱等国际服务业巨头。从产业发展规律看,服务业门类繁多,个性化、差异化程度高,提供了广阔的创业空间。尤其是“互联网+”的迅速发展,给传统产业带来模式再造的机遇,从而引发新一轮的创业潮。

(3)以服务业引领创新浪潮

以金融为例。金融创新开始层出不穷。余额宝等金融产品创新,打破了存款利率管制,盘活了巨额的存量存款;互联网金融长足发展,众筹、P2P等新的金融业态为小额贷款以及小企业融资提供了更多的渠道。随着服务业市场的开放,在巨大的消费需求引导下,我国有望迎来创新浪潮。

4. 形成利益结构逐步优化的新常态

(1)以服务业主导提高劳动者收入占比

服务业是人力资本密集型产业,服务业的劳动者报酬占比普遍要高于工业。服务业占比越高的国家,其劳动者报酬占比越高的概率也比较大。

从我国的情况看, 2006~2012年期间我国各省服务业占比与劳动者报酬占比之间的相关系数达到0.97;服务业占比每提高一个百分点,劳动者报酬占比提高0.38个百分点。“十三五”如果服务业能够提高10个百分点左右,劳动者报酬有可能提高3.8个百分点,到2020年达到50%左右,改变我国劳动者报酬偏低的格局。

(2)通过服务业发展提高农民收入

服务业比重越高的省份,城乡收入差距越小,二者呈现显著的负相关。初步测算,第三产业占比每提高一个百分点,城乡收入差距就缩小0.014个百分点。“十三五”如果服务业占比提高10个点,城乡收入差距有望缩小0.14个百分点。

(3)以服务业主导扩大中等收入群体

从国际经验看,服务业快速发展将大大促进中产阶层的发展和壮大。尽管我国目前中产阶层占人口比例只有25%左右,但随着服务业吸纳就业和创造收入的能力不断上升,估计到2020年中产阶层的比重可能达到35%~40%左右。“十三五”如果我国服务业就业比重达到50%以上,服务业就业的人口将不少于4亿。

5. 形成绿色增长和绿色转型的新常态

(1)以服务业主导摆脱对重化工业的路径依赖

第二产业对环境污染的强度要高于第一产业和第三产业,主要原因在于发展工业过程中要消耗大量的能源资源,并且消耗强度远远大于第一产业和第三产业。要从根源上治理高能耗、高排放和高污染,仅靠压低过剩产能、降低能源消耗是不够的,客观上需要形成服务业主导的经济结构。只有通过提高服务业占比,才能有效地摆脱经济增长对重化工业的路径依赖,形成绿色发展的新常态,改变经济增长对工业尤其是重化工业的严重依赖。

(2)以服务业主导缓解资源环境的约束

一方面,提高服务业占比对节能的作用明显。初步测算,如果第三产业占比从46.1%提高到55%,以2012年GDP总量估算,能耗总量将从36.17亿吨标准煤下降到27.65亿吨标准煤。这意味着,通过产业结构调整,我国能源消耗总量一年将节约4.56亿吨标准煤,下降幅度达到14.16%。

另一方面,服务业对减排的作用同样显著。初步测算,如果第三产业占比从46.1%提高到55%,以2012年GDP总量估算,二氧化硫排放总量将从2117.6万吨下降到1731.41万吨,减幅达到18.23%。

(3)以服务业主导引领绿色发展的新格局

我国服务业主导的经济转型,带有服务型消费引领经济结构升级的突出特征,由此降低经济增长对资源环境的依赖。形成服务业主导的经济结构,将逐步实现由依赖资源要素投入和低廉的环境成本向注重提高资源使用效率和环境友好的增长模式转变。这将为全球减排目标的实现创造积极条件,走出一条以较低的资源环境代价实现工业化和城镇化的新路子。

(本篇执笔:匡贤明系中国(海南)改革发展研究院经济所所长)

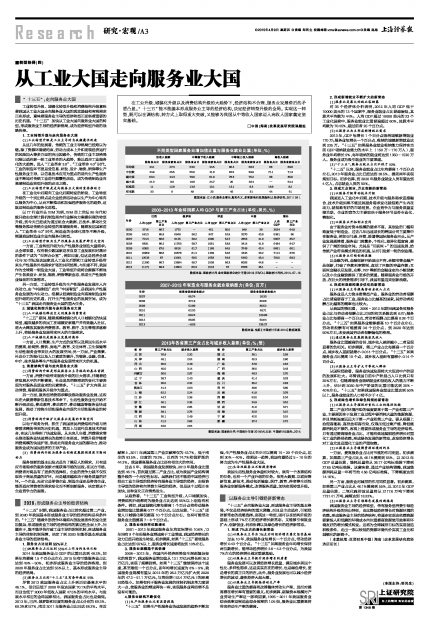

不同类型国家服务业增加值比重与服务业就业比重(单位:%)

| 低收入国家 | 中等偏下收入国家 | 中等偏上收入国家 | 高收入国家 |

| 服务业占比 | 服务业就业占比 | 服务业占比 | 服务业就业占比 | 服务业占比 | 服务业就业占比 | 服务业占比 | 服务业就业占比 |

| 平均值 | 44.1 | 27.3 | 53.5 | 44.5 | 60.4 | 58.3 | 68 | 69.8 |

| 中位数 | 44.9 | 25.5 | 55.0 | 41.8 | 62.5 | 59.9 | 71.1 | 71.3 |

| 最大值 | 63.4 | 44.3 | 79.0 | 61.9 | 78.3 | 75.2 | 98 | 85.6 |

| 最小值 | 21.3 | 8.6 | 19.6 | 24.7 | 20 | 28.4 | — | 54.4 |

| 标准差 | 11 | 12.9 | 13.8 | 10.1 | 13.1 | 9.3 | 16.9 | 8.2 |

| 样本数 | 33 | 8 | 49 | 20 | 45 | 31 | 44 | 51 |

数据来源:江小涓.服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势[J].经济研究,2011(04).

2000~2013年金砖国家人均GDP与第三产业占比(单位:美元、%)

| 年份 | 巴西 | 俄罗斯 | 印度 | 中国 | 南非 |

| 人均GDP | 第三产业 | 人均GDP | 第三产业占比 | 人均GDP | 第三产业占比 | 人均GDP | 第三产业占比 | 人均GDP | 第三产业 占比 | 占比

| 2000 | 3716 | 66.7 | 1772 | - | 451 | 50.5 | 949 | 39 | 3034 | 64.9 |

| 2006 | 5813 | 65.8 | 6948 | 58.2 | 847 | 52.9 | 2070 | 40.9 | 5381 | 66 |

| 2007 | 7213 | 66.6 | 9145 | 59.2 | 1090 | 52.7 | 2653 | 41.9 | 5807 | 65.7 |

| 2008 | 8631 | 66.2 | 11700 | 59.7 | 1061 | 53.9 | 3414 | 41.8 | 5484 | 64.7 |

| 2009 | 8380 | 67.5 | 8616 | 61.7 | 1168 | 54.5 | 3749 | 43.4 | 5651 | 66.1 |

| 2010 | 10959 | 66.6 | 10678 | 61.4 | 1439 | 54.6 | 4434 | 43.2 | 7114 | 67.6 |

| 2011 | 12533 | 67 | 13261 | 58.5 | 1558 | 54.9 | 5450 | 43.4 | 7810 | 68.3 |

| 2012 | 11280 | 68.7 | 13894 | 59.7 | 1539 | 56.3 | 6093 | 44.6 | - | - |

| 2013 | 11171 | 69.3 | 14604 | 60.3 | 1518 | 57 | 6768 | 46.1 | - | - |

数据来源:国家统计局.金砖国家联合统计手册(2014) [EB/OL].国家统计局网,2014-07-16.

2007~2013年制造业与服务业就业吸纳能力(单位:百万)

| 年份 | 制造业吸纳就业能力 | 服务业吸纳就业能力 |

| 2007 | 85.74 | 16.33 |

| 2008 | 37.19 | 65.68 |

| 2009 | 52.99 | 80.52 |

| 2010 | 62.20 | 48.71 |

| 2011 | 68.24 | 100.86 |

| 2012 | 88.05 | 50.64 |

| 2013 | -9.05 | 235.27 |

数据来源:根据《中国统计年鉴2014》数据测算.

2013年各省第三产业占比与城乡收入差距(单位:%;倍)

| 省 份 | 第三产业占比 | 城乡收入差距 | 省 份 | 第三产业占比 | 城乡收入差距 |

| 北 京 | 76.9 | 2.20 | 湖 北 | 38.1 | 2.58 |

| 天 津 | 48.1 | 2.04 | 湖 南 | 40.3 | 2.80 |

| 河 北 | 35.5 | 2.48 | 广 东 | 47.8 | 2.84 |

| 山 西 | 40.0 | 3.14 | 广 西 | 36.0 | 3.43 |

| 内蒙古 | 36.5 | 2.97 | 海 南 | 48.3 | 2.75 |

| 辽 宁 | 38.7 | 2.43 | 重 庆 | 41.4 | 3.03 |

| 吉 林 | 35.5 | 2.32 | 四 川 | 35.2 | 2.83 |

| 黑龙江 | 41.4 | 2.03 | 贵 州 | 46.6 | 3.80 |

| 上 海 | 62.2 | 2.24 | 云 南 | 41.8 | 3.78 |

| 江 苏 | 44.7 | 2.39 | 西 藏 | 53.0 | 3.04 |

| 浙 江 | 46.1 | 2.35 | 陕 西 | 34.9 | 3.52 |

| 安 徽 | 33.0 | 2.85 | 甘 肃 | 41.0 | 3.71 |

| 福 建 | 39.1 | 2.76 | 青 海 | 32.8 | 3.15 |

| 江 西 | 35.1 | 2.49 | 宁 夏 | 42.0 | 3.15 |

| 山 东 | 41.2 | 2.66 | 新 疆 | 37.4 | 2.72 |

| 河 南 | 32.0 | 2.64 |

数据来源:国家统计局.中国统计年鉴2014[M].北京:中国统计出版社,2014.