|

宝盈基金首席经济师

博士 高级经济师

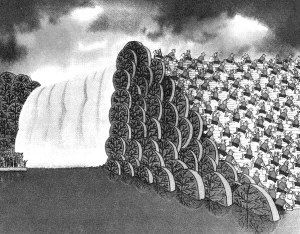

经济活动中常有各种各样的“幻觉”,最有名的应该是“货币幻觉”了。美国经济学家欧文·费雪于1928年提出的这个概念,是指人们只是对货币名义价值作出反应,却忽视其实际购买力变化的一种心理错觉。它告诉人们,理财的时候不应只把眼睛盯在哪种商品价格降了或是升了,花的钱多了还是少了,而应更多去把握“钱”的购买力、“钱”的潜在价值上。如今,发展中国家一而再、再而三地以高利率吸引外资,则大半是因为有了“起飞幻觉”:以高利率吸引外资,不仅微观上银行或企业获得了大量资金,而且宏观上国家取得了极高的GDP增长率和央行外汇储备的大量增加。高利率举债为什么可行呢?那是因为发展中国家在经济起飞初期,由于劳动力和土地价格较低,所以其利润可能较高,因而承受得了高利率。但是,到了起飞后期,对比已经提高的成本和降低了的利润率,过高的利率就变成了自定的高利贷。显然,这个“幻觉”也持续不了多久。

想想看,我们一些地区吸引外资、外地资金的优惠政策,是否也存在与此异曲同工的地方?

其实在投资于基金的经济活动中也存在类似的“幻觉”。这种“幻觉”使得大众投资基金时会产生一些认识和实践中的偏差。

去年我国证券投资基金业有史以来最大面积的优秀业绩所引发的财富效应,迄今仍吸引着滚滚涌来的资金,从近期基金发行100亿封顶、限时限额“比例配售”等措施上就可以看出老百姓追捧的热情。在滚滚热浪中,应该说很多人对基金的认识有偏差或者出于“幻觉”。比如说,一般投资者总认为基金的风险比股票小,没有意识到基金的组合投资当然比投资于单个股票的风险相对小,还有,不少人往往将基金产品的表面特征误会成了风险小。比如说,基金原始面值一元,这种低价金融产品正是一般投资者最喜欢的,但这种低价很容易模糊了对风险的感觉。一只20元的股票在当前算中价股吧,跌3%就损失了六毛钱,一些投资者会感觉跌了不少;但一只一元钱的基金跌同样比例是损失三分钱,只是前者绝对下跌金额的二十分之一,人们通常就没有很强烈的感觉了。其实,在同等总额的投资中,两者损失的绝对金额是同等的。

基金的这种特征,确实容易使投资者放大追求利益的冲动而忽略风险。

还有的“幻觉”则来自投资于基金的发财利益驱动和氛围,加之一些个人精英主义的宣传,更造成了大众把基金经理放大为“股神”的“幻觉”,而不知或不能很冷静地看,除了其所谓投资水平、能力等因素以外,去年的出色业绩其实更多是基金制度的力量所造就的。比如说基金的“双十”规定就限定了基金必须组合投资,而正是组合投资降低了风险,使基金更多分享了牛市中诸多优质上市公司的成长回报;又比如基金合同对投资比例的限定,使得基金经理哪怕在看空市场时也保留了大量股票仓位,进而很好分享到了牛市的整个过程。还有,许多对成本敏感的投资者在被基金高于市场平均收益的回报所眩目或者所吸引之后,往往就忽略基金毕竟是代人理财,基金管理费、基金托管费甚至购买手续费、赎回费等成本费用,在基金业绩好的时候容易忽略,但一旦业绩差强人意或者市场不太景气时可能这个成本就成了问题了,当然这是投资者享受了理财服务应该支付的成本,就像我们平时“打车”的费用也包含了对雇佣司机的“犒赏”。笔者的意思是说,要准确、真实看待基金的回报是需要剔除理财成本的,否则业绩的“幻觉”显然容易放大。

在基金理财业绩的参照物上,笔者认为也存在一种“投资幻觉”。尽管一般投资者个人买到“牛股”的现实可能性概率极低,但他还是会拿单个上涨幅度大的股票去和基金业绩比较,而忽略大盘或其他个股的下跌,这岂有不失望的。须知即便是去年这么难得的基金整体业绩,最好的单只基金增长率也没有超过两倍的,而涨幅超过两倍的股票则比比皆是。而在股市“熊市”时,却置基金亏损率一般低于大盘下跌幅度的实绩而不顾、只拿市场涨幅居前的股票去和基金品种相比。还有比这更错误的“幻觉”吗?

夸大基金能耐的“幻觉”要不得,对基金稳健投资视而不见的“幻觉”同样也要不得。而特别需要注意的是,“幻觉”的形成也有基金公司自身的原因。比如,断章取义夸奖自己的业绩,市场推荐时只选取业绩拿得出手的所谓“旗舰基金”而避而不谈所管理的全部基金业绩情况,选取有利于自己基金业绩的起止时间段,大肆宣扬个别表现优异的基金经理而不是群体等,这都容易勾起一般投资者不切实际的念想。

消除“幻觉”,需要投资大众加强对基金的学习和了解,另一方面也需要基金管理公司加强自律,提升对客户的责任感、诚信度。

基金里的“幻觉”,和其他经济领域一样,还是越少越好。