|

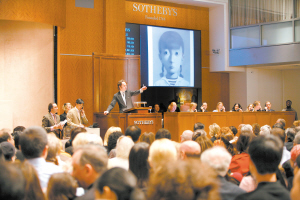

与纽约苏富比视中国当代艺术为亚洲当代的主角一样,中国国内也将纽约苏富比的拍卖置于重要地位。国内的艺术家情愿或不情愿地都开始关心起万里之外纽约的拍卖会:如果没有自己的作品上拍就会为自己还没能跻身世界艺术交易中心的舞台而扼腕不已;如果有自己的作品上拍,这些艺术家在欣喜之余又会为自己作品能否成交、成交价是否理想等等而惴惴不安,或许还有一些艺术家会为自己有太多的作品上拍而显得有点儿忧心忡忡。

与艺术家相仿佛,国内收藏家对纽约的拍卖会也心情复杂。他们常常为“纽约的国际标准”所困惑:为什么“国内的标准”和“国际标准”有这么大的差距?为什么纽约流行的会是那种艺术品?在一些人看来,纽约的拍卖是对他们收藏方向的某种重检,并在所谓的“国际标准”下重新定位自己。

国内的艺术商们似乎是其中心情最复杂的一群。一方面,他们希冀国际性行情的进一步高企,因为每个拍卖新纪录的诞生都会成为他们艺术营销中的动人“说词”;而在另一方面,他们也害怕价格增长的太快,因为任何的新纪录都会刺激艺术家的不断提价和卖家的“狮子大开口”,最终使得中间商的利润变得更为可怜。

国内的媒体喜欢用一些吸引人眼球的标题来命名苏富比的拍卖,诸如“中国艺术市场的风向标”等等这样的词汇。然而拍卖行本来就是一个纯商业的机构,追求利益和见异思迁是它们的行动本质。至于引导市场的积极意义,尚不能和当代意义上的画廊同日而语。2006年中国成为“全球新艺术市场增长最快国家”的事实,只是让国外拍卖业巨头看到了一个不断鼓胀的“新钱包”。

从纽约苏富比已经推出的三场亚洲当代艺术拍卖专场来看,中国当代艺术品的海外市场仍处于不稳定的状态,比如说从拍卖成交率上看则为89.9%(2006春)、65.3%(2006秋)、76.5%(2007春);一些作品的价格低于国内的价格,甚至出现重点拍品流标的现象;而对张晓刚等所谓“明星艺术家”不断增量的做法,则尽显拍卖行强烈的趋利策略。

因此对于苏富比的拍卖,国内大可不必太过在意。因为它是一场拍卖,或者仅仅是一场拍卖!