|

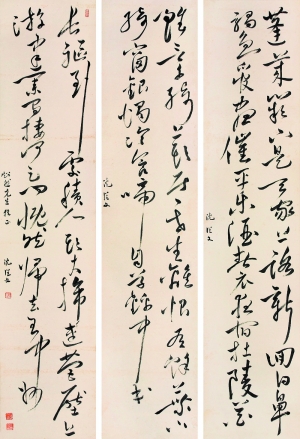

在一本书中看见一幅沈从文的长条章草,半片旧宣,录了一首古风体长诗,近一百五十字,娟净结实,边角注明是一九七六年于“北京小作坊乱稿堆”拣出的“从文习字”。那一年,沈先生七十四岁,章草小字写得遒劲俊秀,顺心顺手。

听前人说,沈先生常写这样的小字。文革期间,沈先生手上有五、六十个专题研究,每天工作十小时以上,唯一的休息就是每天晚上写写字,以为消遣。一九七八年的夏天,作家荒芜写过几首小诗送给沈从文。其中一首写道:对客挥毫小小斋,风流章草出新裁。可怜一管七分笔,写出兰亭醉本来。诗中所说的“小小斋”,指的是沈先生当时住的一间小屋。他自己称其为“小小窄而霉斋”。笔者读书见到的那幅长条章草,大概就出自“小小斋”。那间小屋不过十平方米,充当他的工作室、卧室、餐厅、客厅。沈从文在此安身立命,不问收获,只管耕耘地研究中国服饰、团扇、铜镜……《沈从文传》里也有一段对“小小斋”的描述:床上、桌上、地上,无一处不是书。床上有一大半地方堆放了随手应用的图书,晚上,书躺在躺椅上,人便躺在躺椅上的书上。

沈先生写字,用的是七分钱一支的毛笔。字里行间,往往加上许多批注,结尾又常有评论书法的长跋。习字完后,不论条幅长短优劣,随手扔进废物篓子。荒芜先生回忆说,“每次到他那里去,临走时,总从篓子里检出十幅八幅,捆扎以归,后来都被朋友们当作宝贝抢走。”

机缘巧合,荒芜写完几首小诗,拿去给沈从文看的时候,当日在座有一位记者,坚持要抄一份回去发表。小诗发表后,引起了相关领导的重视,把沈从文从历史博物馆调到中国社会科学院历史研究所。让他暂住京西友谊宾馆,后来又拨了两间半一套的房子。在“小小斋”习字的时期自此过去。

时过境迁,沈先生的北京窄而霉小斋乱稿堆,纵然在人间万事的洪炉里化了灰,仍散发着往日的墨香。哪怕只是一纸残旧的小条幅,打了朱丝格,录了古体诗,落了习字长跋,随便往屋子里一挂,便是意境。再仔细看书中沈从文的长条章草,琢磨到底好在哪里。沈先生曾说,字的艺术是“抽象的抒情”。