|

从现在起我要陆续说一些有关书画“非作品构成元素”的造假与辨识问题。如同产房里抱错了的新生儿要认领,不是去了解孩子的DNA,甚至也不是体貌特征,而是仅凭某位接生的护士靠印象来判断,肯定会有失偏颇。在书画鉴定中,对于并非主要构成元素的如印章、题跋、纸绢、裱件、影印件等等内容进行评判时,它们作为鉴定依据的重要性当然不能与笔墨与造型同日而语,它们都只是书画作品“陪衬物”,但造假者们却照样对它们动足了脑筋。我将分别论述借“题跋”造假的“真题跋”和“假题跋”部分,此次先说真题跋:也就像是名人为假画特别开出的“出生证明书”。

所谓题跋,是指某件书画作品作者本人或鉴评者专门针对该作品而题写作品标题或创作、观后感想等性质的文字,并且同该作品配置在一起装裱成一个有机的整体,有些直接题写在作品画面内或外围裱件上的也属同类。

为书画作品作题跋,有点类似于某、名人为一本书作题签,写序言、跋文或后记之类的举动。其初衷是想让他人能更好地理解和认识该作品,增加鉴藏情趣同时使那件作品的装潢形式更完美,此外它还能为日后被题跋作品的真伪鉴定提供一项辅助依据。大概是从古到今书画造假行径就不绝如缕的缘故吧,书画鉴藏界中许多人都已习惯成自然地把名家书画作品的题跋视作一件书画作品是否真实可靠的“出生证明书”。在不少人的意识里,只要某件名家作品配置了(或直接题写在画面中)作者本人或鉴定书画界名家等的真迹题跋,那似乎作品的真伪就不会有什么问题了。不难想象,因题跋已被强烈赋予了“包票意识”与“定心丸”这样的内涵,在造假无孔不入的当今,它就不能不被书画作伪者所“重用”。

利用“真题跋”造假往往通过两条途径来操作:一是将伪作让看不出真相的(个别能看出真相但却经不起利益诱惑)书画鉴定名家或书画名家,直接对成品作题跋。它相当于一个随“身”携带的鉴定证书,也是我在“书画‘合制’造假法”一文中论述到的部分内容;二是实施真题跋与伪题跋偷梁换柱,将原本施题于真迹上的真题跋转移到某件操作好的赝品上,详情也与我以前说的“名家书画‘偷换’造假法”中“偷换题跋”手法相同。

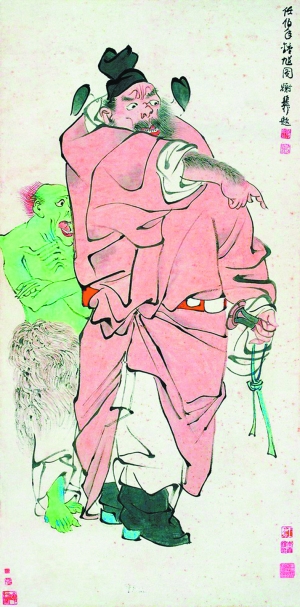

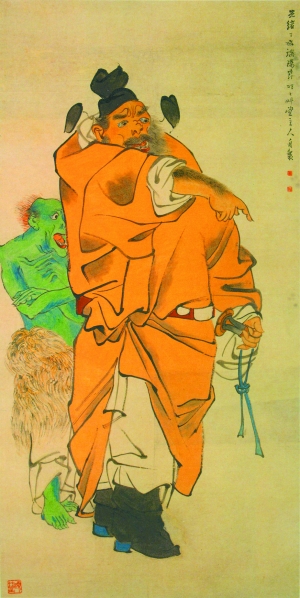

图1“任伯年作品”是南方某拍卖行2006年秋季竞拍物,尺寸接近整张四尺(纵135厘米横68厘米)宣纸大,画的是传说人物钟馗像与“半个”鬼,画面无本款,却有当代著名鉴定家谢稚柳在右上方作的“任伯年钟馗图 谢稚柳题”题跋,并有六方规格大小不一的鉴藏印钤盖于画的下方,使该画似乎显得较完整充实。其实此画的原作母本就出版在一部由天津人民美术出版社1991年版的《徐悲鸿藏画选集》大画册中,见图2。经比对两图的笔墨与造型状态可知,图1“相对克隆”自于图2,原作母本有作者本人的款识,母本原作材质偏旧,纸已发赭黄色;疑伪作品底色虽白,但全纸遍布着霉点——此系人为做旧而成。至于读者疑惑谢先生为任伯年这一疑伪画作作题跋,是一时走眼还是故意为之就不得而知了,笔者现在倒是十分希望纯粹是自己判断失误了。

以书画鉴定学原理论,题跋属“非作品构成要素”范畴,它本不应是书画鉴定的主要依据或重要依据。话说回来,如果大家彼此的认识都正确,那也就不存在此处这个话题了。因此,辨识任何一件书画的真伪决不能让题跋反客为主左右我们的判断,而使鉴定工作陷入被动境地。