|

⊙本报记者 叶苗

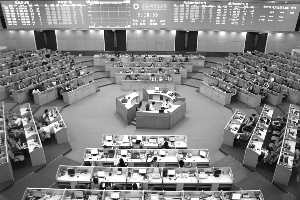

连续6000亿元以上的日成交量、相比去年翻番的持仓手数、期货公司火箭般飞升的保证金存量、一浪接一浪的新品种上市热潮……2009年春天里的中国期货市场,有了跟更以往不一样的感觉。记者日前深入期货市场调查发现,一幕幕热潮无不显示“大期市”的到来正在成为现实:

大量的资金在涌入:据业内人士透露,在短短的三四个月内,国内期市的保证金总量从480亿一跃升至640亿,“光是增加的160亿,就顶得上过去一些年份的总量。”截至目前,今年的成交总额已经突破25万亿元,新入场的资金掀起了一轮轮的成交高潮。

大量的客户在进场:“我们的开户量在大量增加。”“我们的保证金一季度翻倍。”不少期货公司的喜悦言语透露出,期货市场的“注意力”越聚越多,社会对期货的认识在改善,各方主体的参与程度更广泛了。

大量的机会在等候:“2009年,应该是中国崛起的一年,期货市场也要认清这一历史定位,积极稳妥地推进各项创新,不能错过这一个机遇了。”北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越教授说,无论是CTA,还是境外代理,我们都必须有所突破。

“大期市”浮出水面

6724亿元——4月13日,三大交易所的成交总额达到了这一历史高度;从4月13日到15日,连续三天的日成交额在6000亿以上。期货市场在进入2009年之后,成交活跃度明显提高,尤其是在3、4月份,频频创出5000亿元以上的成交总额,这在以往是不可想象的。据统计,2009年突破5000亿元成交的成交天数为8天,超过4000亿元的成交天数为19天。而整个2008年,总成交在4000亿以上也只有11个交易日。截至昨日,今年的成交总额已经突破25万亿,可谓“史上最强开局”。

而在持仓方面,沪铜、天胶、燃料油、大豆、白糖的持仓手数屡创新高,跟2008年同期相比,多数已经翻番。例如去年4月同期,沪铜、沪锌的持仓尚在10000至15000手左右,稍多的沪铝也仅在20000手左右。反观昨日,沪铜持仓422886手,沪铝持仓346024手,沪锌持仓240640手。

在存量保证金上,“大期市”的到来更是让行业感受到了实实在在的“甜蜜”。 “一季度,我们的保证金存量增加了50%以上,”广发期货副总经理罗满生说,公司的这一发展业绩超出了历史水平;“我们作为一个新的公司,今年以来保证金存量几乎增加百分之百。”东证期货高级顾问方世圣告诉记者,一些公司保证金存量大幅增加,增加很快。据了解,国内市场的总体保证金从去年年底的480亿,已经跃升到如今的640亿左右,几个月的涨幅就顶得上过去一些年份的总量。加之存量资金的杠杆效应,将大大推动期货市场的火爆。

繁荣之因:天时、地利、人和

有很多人会问,2009年的期市为何会突然“雄起”?尽管2008年期货市场的大幅提升,让人们对来年已有了充分想象,但2009年的开局,尤其是3月份以来的行情仍然令人咋舌。业内人士表示,这与期货市场的“天时、地利、人和”都密不可分。

所谓“天时”,就是行情使然。“整个金融风暴下来后,行情很大,有行情就自然有人做。”方世圣表示,市场行情波动比较大,活跃品种较多。胡俞越表示。商品价格走到了历史低位,而且基础原材料基本调整到位。库存减少。国际油价从30美元涨到50美元。这都引发了此轮行情的火爆。

另外,股票和期货都有“炒新”的传统,三大新品种的上市恰在其时,即便是新品种目前还不活跃,但为了新品种而入场的资金又会转移到老品种上。“品种越多,参与的人越多。”

所谓“地利”,在于中国市场“风景这边独好”。胡俞越表示,期市的这波繁荣来源于资金推动。今年以来,中国经济是全球唯一的一抹亮色。不管是股市还是期市,都有比较明显的资金推动。市场资金充足,又找不到合适的投资工具,而最能满足流动性需求的期货市场自然吸引了大量资金。

“现在股市很多投资者也在关注期市,”方世圣表示,比如做有色的投资者关注铜、铝……让期货市场身上的注意力越聚越多。今年有些新资金,明显是从股市转战到期市。

所谓“人和”,则是市场各方面主体参与程度更广泛,对期货市场认识在改善。越来越多的企业被吸引到期货市场中来。“不规范的现象越来越少,接受这个市场的人越来越多。”

方世圣认为,各大期货公司为了股指期货的深耕细作,目前在商品期货上“开花结果”。“券商通过IB刺激了市场。虽然我们还没有上股指期货,但是借由股指期货的管道,整个市场的面都铺开了,这使得交易量突飞猛进。”方世圣说。

更多机遇在等待

“品种和市场都在继续扩容。”罗满生表示,比如钢材,现在才刚刚起来。而现有品种还有很大提升空间,将会不断拓宽市场。

市场的扩容,也让期货市场的功能发挥更好。“流动性越好,交易量越大,风险就越小。”方世圣说,流动性丧失才是最可怕的,在中国,有很多生产量和需求量都是世界第一的商品,需要一个好的市场来避险,大容量的期市功能会发挥得更好。

“再过十年回过头来看,(今年)是中国崛起的一年,期货市场也要认清这一历史定位。”胡俞越说,目前要积极稳妥地推进创新,在控制风险的前提下提高市场效率,不能错过这个机会。除了推出新品种,还有CTA、境外代理、分类监管等,都应该有所突破。

方世圣则建议,尽快推出金融期货,比如股指期货、国债期货。“商品由于现货有数量限制,如果无限制炒下去的话,交易量太大也会有种种问题。因此要上一些不同类型的期货品种,”方世圣说,金融期货是现阶段社会最需要的东西,可以把商品市场上的一些资金引导过去,整个期货市场的结构将会更健康。