|

⊙本报记者 杨琳

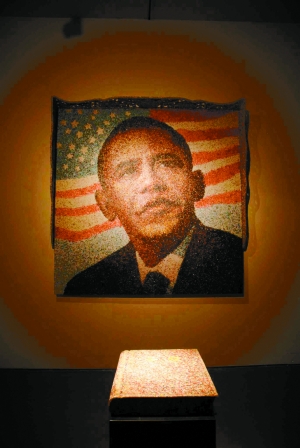

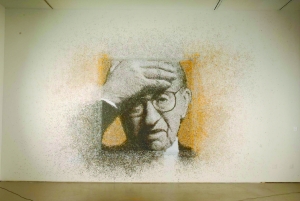

格林斯潘,这位83岁的前美联储主席曾经是全球金融界的传奇人物。然而,他的神话在2008年9月全球金融危机爆发后破灭了。这位一直反对政府加强金融监管的金融神话人物一时间成为万夫所指的对象。如今这位用手扶着额头痛苦不已的老人已经在当代艺术家杨千手下,现身于正在北京今日美术馆的白色展墙上。这里在举办杨千2009年新作展《超常》。

艺术没有固定形式

杨千,是一名严肃的实验型艺术家,艺术在他这里没有一个固定的形式。在他看来,艺术语言如何表达自己的思想才是最重要的。杨千早期的《浴室系列》曾给大家留下了深刻的印象,之后的《双重绘画》又在艺术界引起不小的影响,使更多人知道杨千对艺术语言的探索并没有因为名气日隆而止步。

近3-4年的时间里,杨千一直痴迷于新绘画和装置的实验与探索,在艺术上取得了突破性的发展。然而,在这次《超常》的个展中,杨千不再把单纯的技术作为首要出发点,而是让技术服从于艺术观念的需要,让艺术回归观念本身——艺术建立在艺术想象之上,建立在审美判断之上,建立在关系美学之上,建立在语境基础之上。

在这一网状的思路中,艺术家聚焦于具体问题,以微观方法剖析日常事物的关系。具体说,杨千并没有走向今天在中国非常时兴的纯粹抽象艺术,而是选择了社会美学的观念。与之前创作的《浴室绘画》、《活动绘画》、《双重绘画》相比,他于2008年在“南京三年展”上开始实验的“碎纸屑”装置可以说是一次个人艺术的跨越。如果说他之前的《浴室绘画》强调的是私密的朦胧语言,那么这之后的《活动绘画》和《双重绘画》则依赖于图像之间的移动和替换,折射出当今社会中的家庭伦理问题、生命问题、国家冲突问题等。

最近几年,杨千的装置作品更是将目光投向跟当下文化密切相关的现实问题,比如环境污染、亲情关系和媒体对社会的影响。在艺术因为市场而疯狂的年代,杨千反而变得更冷静,将更多的精力放到对装置艺术的研究上,通过他的装置作品去表达他对社会现实的关注。而由黄笃策划的这场《超常》展正是他这种艺术表达的最佳展现。

痴迷于“碎纸屑”艺术

《超常》展中所展示的装置作品,不仅是杨千继“南京三年展”之后开始大量使用“碎纸屑”进行实验的一次集中展现,更是用一种全新的方式表达自己对社会现状的深刻剖析和批判。这些碎纸屑大多是各种杂志经粉碎机粉碎后得到的。而这其中也有艺术家对当代媒体的深深质疑。

他告诉记者,这种方式非常具有挑战性,他已经迷恋于此。从第一步将杂志收集起来开始,他就根据这些纸张的深浅、颜色把它归类,然后用碎纸机将它们碎掉,就可以得到从白色到深色,还有红、黄、蓝、绿等多种颜色。然后就能用这些碎纸来绘制,来造型。他说:“有意思的是,这些碎纸屑已经不是一般的媒介,它是一种有社会和文化内容的媒介。”

例如,《美元》和《格林斯潘肖像》等作品,就是他对这场由美国“金融海啸”导致的全球经济崩溃及社会动荡的忧虑和批评。同时也是对格林斯潘这位昔日金融帝国“教皇”和“金融海啸”始作俑者的嘲讽。比较有意思的是,在杨千的作品中,美元的币值都是以“1001”出现的,这给观众留下了许多猜想,“价值的膨胀与贬值”、“金融危机”、“媒体”、“天方夜谭”……这里有着更多的联系。艺术家在用一种全新的视角阐释这场百年一遇的经济危机。同时也再次让观众们叹服于杨千在艺术语言和媒介上的创新能力和视觉冲击力。

在这场展览中,另一个引人瞩目的作品就是艺术家投入更多精力的巨型装置《巴比塔》(The Tower of Babel)。这也是用各种各样的书籍杂志的碎纸屑制作成的一个虚拟之塔。作品有十米多高,五米见方的底座,逐渐堆砌出塔形。从外面像塔楼,里面往上看是空空的,在紫光灯的照射下,烟雾缭绕(暗示媒体信息不可靠)。那么,“巴比塔”到底有什么内涵呢?艺术家借用了《圣经·创世纪》中的传说,据记载:人类向往“大同”,他们要建筑一座通天高塔,扬名天下。这触怒了上帝,上帝惩罚人类,让人类流离四方,言语不通。然而,人类并没有屈服于上帝的惩罚,他们以英雄般的事业——翻译,向上帝发出了挑战;他们使上帝变乱的语言得以变成一笔笔带有民族特质的财富,在保存各族文化特质的同时,打破语言的桎梏,沟通着人类的精神。借此,艺术家对我们现在全球一体化,价值观格式化,以及这个世界各个利益集团运用媒体的话语权建造自己“巴比塔”的现状提出了质疑。

跨媒介还有很多突破的可能性

其实,在中国用纸作为媒介进行艺术创作的艺术家并不少见,例如徐冰、谷文达都用纸做过许多作品。对此,杨千表示:“用纸作为媒介很多人使用过,但我现在用纸屑作为媒介,是把它彻底粉碎了,重新有了意义的转换。我的艺术是消解了纸张的意义,而这一点是与别人不同的,但有冒险性。”

他说:“现在我的作品都是跨媒介的,而不是局限于平面或立体的范围内。实际上,传统的语言被用了很多年,已经很难再有新的元素出现了,这是一种局限性。但像装置、跨媒介等语言出现的时间很短,还有很多突破的可能性。这不是说因为它有很多的可能性才去做这些作品,我觉得还是根据自己的观念决定。有些人就是画画也能走出一条路,每个人情况不一样。我是什么都在做,现在是装置,也许过两年我会去画画。艺术家就是比较自由的,自己想做什么就做什么。”

从绘画到摄影,然后到活动绘画,再到装置和录像,除了行为艺术以外,杨千几乎游历了其他所有媒介。不过他始终关注的还是社会问题。之后,他又会怎样往下走呢?对此,杨千用“不知道”做了回答。他表示有一天也可能回去画画,也或许永远不可能。因为,未来永远是一个谜。

艺术家简历

杨千(谦),1959年生于四川成都,1977年考入四川美术学院油画系,1985年前往美国佛罗里达大学留学,1988年获艺术硕士学位。1982-1984年间,曾任四川美术学院教师;1999-2001年,任四川大学客座教授。现作为职业艺术家,居住和工作于北京。