|

⊙本报记者 邱家和

问:你在威尼斯要建的“达园”与你在苏州的园林“南石皮记”有什么不同?

答:苏州的“南石皮记”是我生活起居的地方,身处苏州的小巷里,周围都是钢筋水泥森林中,500平方。威尼斯的“达园”所处的环境是威尼斯国际大学,有点像以前的书院园林而非私宅,处在威尼斯的岛上,位置在本岛与举办威尼斯电影节的丽都岛之间。那边是红墙、红顶房。两个园林既有相同之处,那就是精神境界相同;也有不同之处,那就是语境不同,威尼斯的园林带来更多的挑战。

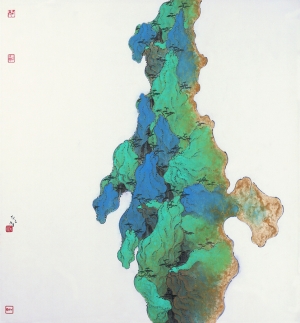

园林只是一种精神、气质。我出生时,童年时代在园林里生活过,受到园林的精神、气质的熏陶,是我的精神家园。过去我一直画园林,在纸上营造我的园林的想像,后来有了机会动手造。这是童年情结的延续。即便在苏州,真正的古典园林如宋朝的、明朝的园林也只能是想像。拙政园虽然建于明代,但几经修缮,许多细节已经不是明朝的而是晚清风格的样式了。我的园林只是一种精神境界,而非一种样式,同济大学陈从周的弟子路秉杰教授评价,我的园子开了现代造园艺术的先河。

我不想拟古、仿古,只是表现我对传统的理解,延续了苏州园林的基本形态:文人写意山水,其建筑的处理,手法都没有传统的东西。屋顶上用玻璃做装饰,就是想开一个风气:园林是按作者的时代来理解的。那么,中国的园林是否能建在欧洲?还是要看艺术家怎么处理。对“达园”的建造方案,主办方的评价是完美。我认为关键是和谐,“天人合一”。

问:你的新作品和那些已经在欧美建成的中国园林有什么不同?

答:中国园林的建筑形态,近几年在欧美出现了很多,美国、加拿大、法国、日本、新加波等都有,表面上都是中国人设计完成的。大多是对古典的模仿、建筑形态的搬移,没有记录一个艺术家的创造,其出发点是试图再现苏州园林的样式。

如美国大都会博物馆的明轩,当时考虑的是一批明代家具的陈列怎样做,陈从周先生建议拷贝网狮园中的殿春簃。这还不能算作园林。此外还有许多园林,大多不是艺术创作,只是符号性的拼凑,亨廷顿植物园中的园林比较可惜,设计者不了解园林,也是拼凑一些元素与符号。在法国的联合国教科文组织“易园”,从设计创意到实际呈现都不是艺术创造。意大利这次要的是创作。我的“南石皮记”建成后,要我造园的有不下100个,但大多只是做个工程,只有这次是创作的要求。

问:欧美新的中国热会给中国园林带来什么前景?

答:老的“中国热”以园林的出现为最高潮,那些中国的工艺品,如瓷器、刺绣等需要特定的空间来呈现,就有了建造中国园林的需求。现在的中国热已经是后殖民时代,我的“达园”的最早发布就是是在“与后殖民说再见”广州三年展,国家、民族之间强调的是文化影响、生活方式的影响,称之为“给马可波罗的礼物”,既是对他们的敬礼,也是他们对中国、中国艺术的敬礼。在威尼斯类似的永久性建筑是第二件,另一件是西班牙设计师设计的一座桥。所以,我觉得新园林建在威尼斯会很重要。

当年的中国热,受到新启蒙主义思想家如卢梭等人的推动,他们把中国思想当作典范,其中包括园林。西方的“天堂”一词就是“豪华的花园”,可见园林是天堂的原型。这股文化思潮一直延续到鸦片战争。今天我要建这个园林,就要充分发挥我对园林的想像。我的构想完全是哲学的构想,并且把这些构想物化。

问:你的创作与园林有什么关系?

答:我和园林的关系比较特别:像我这样出生在园林中的就不多了,而我的生长的环境都与园林有关,在位于拙政园的苏州工艺美院读书,毕业后所在的苏州画院也是一座园林。我画过许多观念的绘画,最后回归到园林。此后又造园,我对园林有不可分的情结。有一句话,叫没有在园林中生活过的没法谈画园林。比如园林的借景,其中的虚实转换、动观静观,没有在园林中生活过就没法体会。对园林我有自己的感情,体悟,原来是做纸上的艺术,前两年有机会做地上的。之后我的创作有了转机,有了做立体的作品可能性。参加香港汉雅轩的展览就是这样,有雕塑、装置。2007年被台湾评为年度艺术家,所举办的特展“文局艺阵”,参展作品从平面到立体,包括雕塑与装置,还有影像装置。我的园林建造,是我进入立体创作的转折点,是一个非常好的体验,真正做到了不出城廓就能享受林泉之怡,其中的感悟感怀激发我的创作的灵感,要把传统精神融入现代语境中,做有挑战性的东西。

■艺术家档案

1962年出生于苏州。1983年毕业于苏州工艺美术学院绘画系。现为苏州国画院高级画师。作品曾在中国与香港、澳门、台湾地区以及英国、法国、美国、加拿大、日本、新加坡、马来西亚等展出,也被国内外美术馆和博物馆收藏。出版有《叶放水墨画》《后花园——叶放现代水墨艺术》等。