|

在过去很长的一段时间里,被称作“国粹”的传统书画艺术主要还是依赖各类书籍出版的传播渠道广为世人所知。到我国社会的文化事业取得了长足进步的今天,各地出版名家艺术书籍的频繁与书市的兴旺程度那简直不是以往任何时期可以比拟的。同时我们还看到一种新的现象:如今的书画收藏家们好像都特别喜欢购藏那些被大型画册或专业期刊影印或被历史文献资料所注录过的署名某名家的作品。许多人似乎已形成了一种思维定势:凡是被各种书籍报刊出版或注录过的署名名家的作品就必定件件都经过了鉴定专家的严格把关和认真筛选,也就不必再关注这类作品原作的真伪问题了,大可放心地花钱去购买就是。其实问题并非如此简单,在书画鉴藏活动中,有一些不明真相的人就是因为上述著录而被严重误导。或者说有的书或著录在事实上已成为或有意或无意包装书画赝品、欺骗消费者的媒介。从今天起,笔者将与大家一起来探讨有关利用出版物作伪的“印刷成品”问题。

从古到今,书画作伪现象素来严重。有关书画的收藏与真伪甄别向来就是一件“棘手”之事,何况有关书籍的编者或撰者绝大多数尚不是专门从事书画真伪鉴定工作的人。以书画鉴定的视角推理说,要让所有出版的每一部有关名家书画艺术的书籍在具体作品的真伪属性问题上都做到“万无一失”,笔者也是认为不现实和不可能的。

那么现在海内外各出版机构出版的名家作品的画册或一般性书籍的总量实在太多;出版频率偏快;周期过短。而社会上的书画造假水平正“突飞猛进”,鉴定力量又相对薄弱滞后。这在无形中造成了一种可能,书画赝品被当作真迹“入编”的几率越来越高。就其动机而论,纯因认识不足(无能为力)将伪作误编到书上去的,那是无意出版书画伪作。

与无意出版书画伪作性质皆然不同的是,现在有不少书画经销商与造假人纯粹就是乘当前出版界管理较松懈之机,密谋通过书的特种包装来为书画赝品的销售开辟道路。我们完全能想象得出,当一位普通书画投资者在面对着一件或数件出版于某版本,取名很堂皇的名家作品集册里的作品时,他(或她)心中的信任与期待指数会有多高。这就像钓鱼需要鱼饵一样,造假者为了便利于书画赝品的出手,他们在炮制了某名家伪作之后再附带做出“印刷成品”的举动。

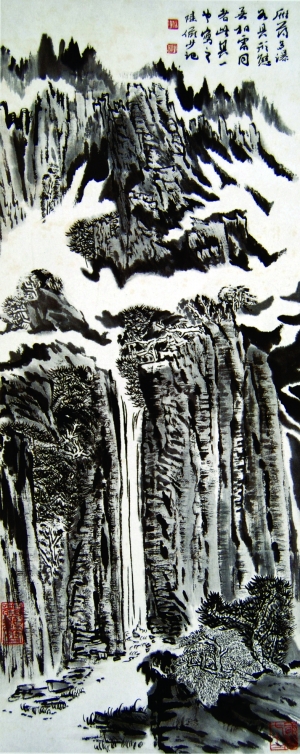

以陆俨少作品为例,现在各地各出版社推出的所谓“陆俨少画集”就有好多,但只要我们去认真阅读那些书籍时就会发现有一些画作是似曾相识的,即有的被出版的疑伪成品,其母本竟然已经出版在某版本的画集中。如刊载于2005年由国内某出版社出版的某部陆俨少作品集中的图1疑伪成品,与出版于1994年西泠印社的《陆俨少作品精粹》里的图2就有特殊关系。明眼人一看就知道图1“相对克隆”自图2,图1是疑伪作品,图2是真迹原作。尽管从表面上我们很难判断出图1被出版系有意还是无意的行为,不过起码有这么3个问题让人费解:一是该书的编者为何连最起码的陆俨少相关作品被出版情况都不甚了解(或不去了解)?二是出版这样的名家集册为何不聘请该名家的专题研究者作艺术质量与真伪的把关审定?三是出现如此重大的“错误”已过去近4年时间了,怎么就不见该书“勘误”的告示或类似召回将书籍做重新修订这样的举措呢?

面对名家作品集册鱼龙混杂,赝品充斥的现状,希望广大书画买家在鉴藏书画时一定要排除干扰专心从事对书画本身的深入探研。只要我们时时做到就书画的品质论书画,就能避免上“印刷成品”造假法的当。