|

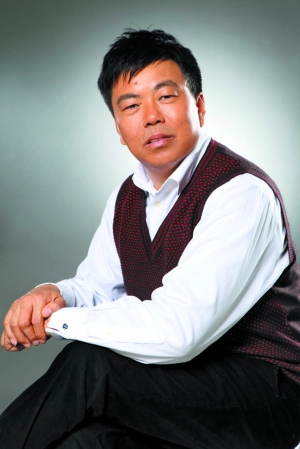

相比像外高桥股份这样资产规模几百亿的大公司,中大地产的创始人谈义良眼下正在盘算的不过区区5亿。“我们这明年就要拆了,准备投资建造160至180米高的昆山第一高楼,也是为了公司的资产考虑。”谈义良坐在办公室里向记者娓娓道出自己的计划和经历。在他眼里,“偏安一隅”的中小型企业也应拥有适合自己的管理模式和企业文化。

知识化经商

趁着今年楼市回暖,很多房企老板也都忙个不停,而谈义良却告诉记者,自己光上半年就在外玩了2个月。“我对自己的团队很放心。”虽然只是这么一句简单的说明,但背后也蕴藏着谈义良的良苦用心。

作为改革开放后的第一批大学生,谈义良已经形成了自己的一套运营理念,出生在被称作“教授之乡”——江苏宜兴的他首先便是肯定学习和知识的作用。“商界对浙商谈得比较多,他们很多是从‘草根’做起,对市场的敏锐度很高,也很有魄力,值得大家学习。而我们江苏商人却是完全不同的风格,更保守、理性且知识化。比如初创企业家中,我很喜欢柳传志。而拿我的家乡来说,出了不少学者,家长对孩子的教育也是把读书放首位,而不是从小耳濡目染地学做生意。但如果能把这种知识性与经商很好地结合,我认为企业更能具备持久性优势。”

“后来我还去复旦读EMBA,自己听了课再回来为员工讲课,要把学费赚出放大3倍的效用。”谈义良笑言:“平日里中高层开会也会讨论企业核心价值观方面的问题,甚至于一起看大片、看电视剧,思考民族工业、民营企业的发展。”

谈义良也在把东方的“家文化”融入企业管理中。他并不是要做一个专制的“家长”,只是认为如果真能营造出“家庭氛围”的话,团队的协作性和凝聚力会更高。“有的管理者觉得如今的大学生挺叫人犯愁,我倒觉得大学生很好用,关键是你如何去引导和改造他们,除了给予较高的待遇,我更鼓励他们利用企业平台去展示自己,乐于他们把事业做大。至于管理层,我更要求他们从自己的小家做起,因为家庭和睦能够保障工作效率。”

做实业要“眼明手快”

虽说谈义良谈起他的团队管理,感到轻松又自豪,但他“工作狂”的本质并没有改变。在员工眼里,老板一旦回来上班,基本上是最早来最晚走,在公司里走路都是带小跑的。

“工作是需要激情的,老板有精神,员工就有精神,”谈义良自己的确精神满满的样子:“我上下班自己开车,工作时间一般朝7晚9。因为我喜欢打高尔夫,有时早上5点起床,5点半开球,打个2小时,8点前也一定到公司了。哪怕前一夜没睡好,一上班也就不感觉累了。觉得人在亢奋状态下,往往有更多新主意冒出来。”

而回想自己的创业经历,谈义良只认为是赶上发展时代的一种幸运,但事实上,亦是基于知识素养和事业热情积蓄下的一种快速反应呢。念大学、进机关、去国企,谈义良“下海”之前得到的历练已经不少,“ 1993年,我还在搞建材、环保的企业,五年之后出来成立工程建筑公司。其实当时这个市场也不好做,不过由于昆山驻扎了不少台湾企业,1999年有台企来找承建商,我发现造标准厂房再租给台企的收益不错,于是就从工业地产这块挖到了‘第一桶金’。到了2000年我们才正式做商品房这块,当然也的确赶上了好时候,后来房地产市场就逐渐红火起来了。”

在谈义良看来,开发商要在一方立足,最重要的是了解城市的产业和发展规划,并主动对接,“比如我知道地方政府在某处进行产业布局,势必还将进行城市化开发,虽然眼下情况不佳,但土地成本低,又有政府的支持,我想好了5年人气可能还不足,但10年肯定能迸发出潜力。又如政府要造保障性住房,讲明了只有个位数的固定回报率,要是花几亿买下这片地开发商品房销售的话,利润完全不同,但我还是愿意配合政府做承担社会责任的事,不亏。所以,我的想法就是要懂得做其他开发商不愿做的事。”

不能自乱阵脚

当然,楼市气象万千,房地产行业也处在整合潮中,谈义良并非没有顾虑。就在月初,谈义良参加了复旦大学首届EMBA毕业5周年庆典暨地产金融创新发展论坛,在座“一个阵营”里的学友们讨论得不是土地就是资金。“对我们这样的中小企业,还是靠拿到得土地来决定产品,不可能像一些只做住宅或只做商业的房企那样专业。与此同时,现在的土地市场,很多国企、上市公司在拿地,虽说今年的宏观政策较为宽松,但大企业的财大气粗导致了高价‘地王’的频频产生,也使得中小企业掌握资源不易。房地产业‘国进民退’的现象是值得我们注意的。”谈义良直言。

使谈义良感到庆幸的是,自己的企业并没有因为市场起伏而乱了阵脚。“楼市好坏,目前对我们来说只是快点卖或放慢卖的区别。因为我们受到的‘牵制’不多,公司一直保持小于25%的低负债率,向银行借得不多,赚了钱按期还款,这种‘不差钱’的状态让员工们情绪也好。另外我们在昆山有6个项目,土地储备量够8到10年开发,而且土地款已经缴清,所以没什么后顾之忧,去年业绩未见下滑,6至7个亿,今年上半年依然平稳,完成了3.8亿。这点还要归功于我们的供应商管理,他们有的一起参与公司培训,有的只做我们一家,可以说是一起成长的,也使得我们对产品的成本控制做得比别家好,如住宅比周边项目最起码低300元/平方米,那么市场不好的时候我们的项目就有价格优势。”

作为开发商,谈义良也有着自己的房产投资观。“正是由于国内市场投资产品比较少,许多值得鼓励的投资行为变成了不值得提倡的投机行为。至少在公司内部,我是尽力减少投机的,比如住宅卖给自己员工,有价格优惠,但要约定房子是给自己或是家人住的;写字楼、商铺等自己员工购买,可以提前一天预定,但并无价格优惠,因为本就是长期投资型物业。即便是市场化销售,我们也会劝导期房的购买者不作更名,告诉他们我们产品的升值潜力远比炒卖要好,我们还争取控制团购以及写字楼的整层出售,因为如果不是自用的话,这些房源交房后很容易形成空置、影响项目的整体品质,而我们又难作处理。”