|

我国不仅全部履行了加入WTO时有关证券市场对外开放的承诺,近年来我国资本市场对外开放程度不断加深,范围不断扩大。

合资证券期货经营机构大量设立,合格境外机构投资者(QFII)与合格境内机构投资者(QDII)机制相继建立和完善,大型国有企业集团重组境外上市继续推进,外商投资股份公司开始在境内发行上市,外资也被允许对上市公司进行战略投资,证券监管国际合作也在进一步扩大。

⊙记者 杨晶 ○编辑 王颖

证券市场的对外开放,是我国经济发展和改革开放的客观需要。在我国加入WTO后,资本市场对外开放的步伐明显加快。作为对外开放的第一个重要层次,股票市场融资国际化先行。

加快资本市场对外开放,不仅是我国兑现加入WTO所做出的承诺,更是当前国内外政治、经济形势对我国资本市场提出的迫切要求。同时,也是我国深化国有企业改革、加快推进金融体系改革和加快适应全球经济金融一体化挑战的重要手段,是我国证券市场规范化、市场化建设推进到一定阶段的必然产物。

“试验田”B股完成首发使命

自1992年起,全国性资本市场开始发展,对外开放也同步扩大。基于当时我国长期处于外汇资金相对短缺的国情,为吸引境外的外汇投资,我国自1991年起开始在上海、深圳证券交易所发行境内上市外资股(B股)。在沪深股市刚成立一年时B股就开始发行,对外开放的决心明显。

1991年12月10日,中国证券市场上第一只发行的B股:深南玻完成了B股发行工作,成为中国首家深圳B股公司,发行价每股5.3港元,共发行1600万股。1992年1月15日,上海股市的电真空B股发行,同样获得了海外投资者的青睐,并于同年1月21日上市,成为第一只上市的B股。截至目前,两市累计发行B股111只,筹资约338.86亿元。

我国第一部全国性B股法规于1995年11月2日正式诞生,国务院常务会议讨论并原则通过《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》,1996年发布该法规的实施细则,为B股市场提供了一个整体的框架。

2001年,B股市场开始向境内居民开放。在H股、红筹股国际融资功能不断强化之际,又临我国资本市场加入WTO后将面临国际同业竞争、外资进入的挑战,B股市场的定位转为利用国内外外汇资金,支持国民经济发展。业内人士指出,B股市场的过渡性质,并没有因此改变,B股市场对内开放,加快了我国资本市场的融合。

H股、红筹股成为国际融资突破口

继B股之后,H股、红筹股等成为国际融资的新突破口,境内企业逐渐开始在中国香港、纽约、伦敦和新加坡等海外市场上市。自1993年开始,我国开始发行境外上市外资股,包括H股、红筹股等,截至2007年末,境外上市外资股首次发行共154家,增资发行57家,可转换债券发行6家,退市6家,15年来累计筹资额1075.09亿美元。我国从1999年以来,不断推进大型国有企业集团重组境外上市,融资额从1999年的47.1亿元上升到2006年的3136.7亿元。

中国第一只H股青岛啤酒,在1993年在香港发行上市。截至2008年10月底,在香港上市的内地企业共有453家,占香港上市公司总数的36%及总市值的55%。从1997年前上市的北控、上海实业、华润、中旅、中国海外建设等“老红筹”,到1998年后上市的经国务院特批的大型国企,如中海油、中国移动、中国网通等,再到以蒙牛、汇源果汁等为代表的民企红筹,红筹股的规模也不断壮大。

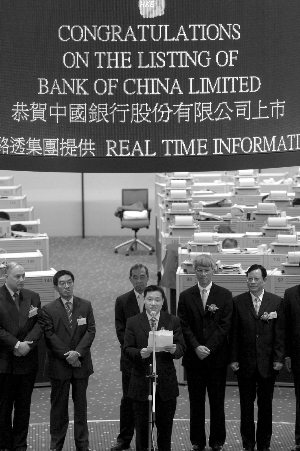

在资本市场国际化提速、股权分置改革成功实施的背景下,蓝筹H股的回归也应势而生。2006年,中国银行、中国国航、工商银行、大唐发电、广深铁路、中国人寿等率先“回归”,此后陆续有多只H股相继在A股上市。

在政策的支持与鼓励下,A股市场接纳海归股,不仅提高了内地资本市场在全球金融市场中的地位,形成A股股价与H股股价的良性互动,在未来维护国家金融安全中起到重要作用,同时也提高了其上市公司整体质量,让国内普通投资者也能充分分享中国经济增长成果,缓解资本市场流动性过剩问题等。

此外,自1993年开始,我国还尝试性地运用存托凭证(ADR和GDR)方式在国际市场筹资,截至2005年12月末,中国已有62家企业以发行ADR的形式在纽约证券交易所、NASDAQ市场、美国OTC市场挂牌以及按144A规则发行。

同时外商投资的开放,也促使中国证券市场国际化进程出现重大转折。2001年11月,允许符合条件的外商投资股份公司申请在中国境内上市;次年11月,允许外资受让上市公司国有股权和法人股权;2006年2月,允许外国投资者对已完成股权分置改革的上市公司通过具有一定规模的中长期战略性并购投资,取得该公司A股股份。

国际化融资新篇

在全球一体化、区域共同体角力的当下,我国证券市场的对外开放仍在不断深化。深港合作提速、红筹酝酿回归、国际板建设等,为我国证券市场的对外开放进程拉开新篇章。

在粤港澳合作的框架下,深港合作“一拍即合”。业内人士指出,深港加强合作,共建国际大都会,对整个国家的长远发展非常有利。其中在金融上进行合理分工,共建世界级国际金融中心成为深港合作的着力点,人民币结算正酝酿成为新的突破口。

在政策的鼓励和支持下,红筹股回归也成为大势所趋。这些境外上市的内地优质资源公司若能纷纷海归,不仅将增加内地股市的整体规模,还有助于提升内地股市在亚洲地区甚至全球的金融地位。同时,增加股票发行规模,也有助于改善股票市场流动性过剩,以及泡沫的过度膨胀等问题。

吸引具备实力的国际化企业在A股市场上市,国际板的建设也已未开先热,被提上讨论议程。业内人士认为,国际板的建立可以加速资本流动的同时,也能引入较好的公司治理模式,起到吸引和示范作用,体现企业投资价值,有助于价值投资理念更好的推广。推动境外企业在境内证券交易所上市,将使证券交易所逐步向全球企业开放,在更广领域和更高层次上参与国际资本市场的合作与竞争,从而提升我国资本市场的全球竞争