|

■目前中国金融的现状:一是金融中介盈利状况远好于工商企业;二是实际存款利率和实际贷款利率不断攀升,企业融资成本处于很高水平上。企业融资成本的高低直接决定了企业盈利能力,也直接决定了一国经济的竞争力。

■低成本融资战略要求作为资金融通中介的金融中介的运行成本要比较低,金融中介资金来源和运用的成本也比较低。目前中国亟须降低企业融资成本,通过企业融资的低成本,提升企业盈利能力。企业盈利能力强、竞争能力强,最终必然实现民富国强、快速崛起。

■中国企业过高的融资成本是可以通过制定国家顶层融资战略、打破资金垄断、打击高息揽储和高利贷、限制国有部门和房地产企业资产负债率、加大股权融资制度的建设等方面的改革降低下来的。如果政府不主动进行融资制度改革,中国经济有可能会滑向通缩,最终通过通缩来强制降低融资成本。

□郝联峰

文眼

这两年,尽管商业银行等金融机构的盈利状况不像前几年那么好得令人扎眼,但是与其他工商企业相比,金融机构的盈利水平仍然很高。金融机构的如此厚利,实际上是其他工商企业成本的倒像,也是金融体制机制不健全的反映。如何降低其他工商企业的融资成本,为实体经济部门提供良好的金融服务环境,是一个事关全局的大问题,应引起重视。

——亚夫

中国经济当前突出问题是融资成本过高

企业是经济的细胞,一个国家经济运行得好不好,最主要的指标就是看企业经营状况如何。企业发展好了,居民收入有了来源,国家税收有了基础。目前中国大部分企业日子很难过,2013年剔除上市银行外的2456家上市公司平均ROE(净资产收益率)只有9.68%,已显著低于全球企业长期平均ROE水平12.6%,非上市工商企业的平均盈利能力可能更低。2014年以来这种状况还在恶化,大部分工商企业的日子越来越艰难。

中国经济确实存在这样那样的问题,有人说中国经济的主要问题是增长方式粗放、产能过剩、货币超发、房地产泡沫、消费不振、银行不良资产等等,因此忙着转方式、调结构、限货币、控房价。其实,产能过剩是市场经济国家的普遍现象,中国货币也没有超发,房地产泡沫并不显著,储蓄率高从而投资率高是中国的竞争优势,银行不良资产风险可控。

有人认为中国经济增长方式粗放,主要理由是中国产品附加值低、质量不高、单位产出投入大等。我们认为,中国产品附加值低,产品质量不够好,这主要是由经济发展阶段决定的。如果中国产品附加值很高、技术工艺水平很高、质量很好、单位能耗很低,那中国就是发达国家了。为什么中国人那么勤奋人均GDP才6000多美元呢?中国改革开放才三十多年,总体说来产品附加值、技术工艺水平、产品质量等方面进步还是非常快的,要不懈努力进步,但也不可能一口吃出一个胖子。

总体看,中国国民经济体系是比较完整的,结构是比较合理的,市场经济国家经济结构一般都不会出现大的问题。在社会主义初级阶段,首先就是要满足老百姓的衣、食、住、行、安全等基本需求,高精尖需要做,吃喝玩需要做,钢铁水泥房地产也需要有人做。有人说,传统行业如钢铁、有色、水泥等过剩严重,问题很大。搞市场经济,过剩是常态,短缺才不正常,很少有产品能够供不应求,普遍过剩总比普遍短缺好。过剩不值得担忧,只要市场机制比较完善,市场自身会通过价格、供求、竞争机制来解决产能过剩问题的。

中国货币没有超发,相反近一段时间货币政策过紧了,宜适当放松。货币政策的目标应是物价大致稳定的前提下尽可能促进经济更快增长,而不是经济没有崩溃的前提下尽可能收紧货币控制物价。中国货币有没有超发,不是看M2/GDP,而是要看有没有通胀。2000-2013年,中国年均CPI涨幅只有2.39%,通胀水平不仅大大低于同期全球平均水平4.22%,也低于发达国家平均水平2.45%。

那些真正货币超发、高通胀的国家,如2000-2012年委内瑞拉年均通胀率21.86%,2012年底M2/GDP只有50.76%,2008-2012年巴基斯坦年均通胀率13.83%,2012年M2/GDP只32.44%,二者通胀率虽很高,但M2/GDP远低于全球平均水平125.84%。再如日本2013年M3(口径大致相当于中国M2)占GDP的比例高达245.76%,远高于全球平均水平,却徘徊在通缩边缘。

总体来说,经济金融发展得越好、储蓄率越高、间接融资占比越高的国家,M2/GDP较高。相反,经济发展水平低、通货膨胀严重、储蓄率较低、间接融资占比较低的国家,M2/GD较低(见附表)。中国M2/GDP比例较高是由于改革开放以来中国经济金融发展成绩卓著、储蓄率全球最高、融资结构中以间接融资为主等原因;改革开放以来中国M2增速较快,是因为中国经济增长速度和货币深化速度较快,跟货币是否超发关系不大。

中国房地产市场没有明显泡沫。判断一国房地产市场是否有泡沫的全球可比指标是房地产总市值/GDP,这个比值全球长期平均水平是260%,其中住宅总市值/GDP是213%。据我们测算,截至2013年底,中国房地产总市值约166.25万亿元,房地产总市值/GDP约为292.25%,其中住宅总市值约136.20万亿元,住宅总市值/GDP约为239.42%,这两个比例略高于全球平均水平,但泡沫并不明显。预计未来几年中国名义GDP每年增长10%左右,如果房价不涨,则到2015年中国房地产总市值/GDP和住宅总市值/GDP比例就都低于全球平均水平了。

因此,中国房地产市场不会崩盘,房地产市场周期性较强,短期随着经济景气周期下滑而调整,中长期还将随着经济发展而上涨。如果房价收入比较高就是泡沫,那么十年前中国房地产市场就是大泡沫;如果空置率高就是泡沫,那么2005年北京、上海、广州的房地产市场是中国泡沫最大的房地产市场;如果供过于求房价就会跌,那么市场经济国家全都陷入通缩了,因为搞市场经济,绝大部分商品都是供过于求的。

中国的房价为什么给人感觉涨得太快,大部分老百姓购房困难?

主要原因一是中国名义GDP涨得太快,1978-2013年名义GDP年均上涨15.52%,五年就翻了一番多,房地产总市值是与名义GDP挂钩的,房价当然就会涨得快。

二是大部分商品的价格长期上涨速度都是与物价指数挂钩的,只有人力资本、房地产、股票等极少数商品的价格长期平均上涨速度与名义GDP挂钩,名义GDP长期平均上涨速度要远高于物价,因此,房价上涨速度就会远高于普通商品(如能源、金属、农产品、日用品等),给人感觉房价涨得真快。

三是中国财富和收入分配两极分化,基尼系数是GDP最大的十个大国中最高的,因此中国GDP、居民收入等经济指标的中位数要大幅低于平均数,大致按平均数(而不是中位数)确定的房价,对中国大多数老百姓来说是很高的,大多数人就会觉得买房难。

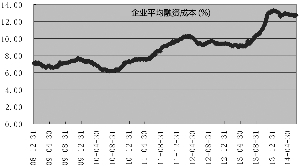

当前中国经济面临的最主要问题是企业融资成本过高,实体经济困难,会逐渐影响到中国经济整体竞争力。据测算,随着银行表外业务的快速扩张、非正规融资渠道的快速发展,从2010年第四季度开始企业融资成本大幅飙升,至2013年底中国企业债权融资平均成本为13.21%(见附图),其中通过正规银行渠道平均融资成本为9.7%,通过影子银行渠道平均融资成本为18.28%。

全国出现高利贷和非法集资,不仅商业银行、保险资产管理公司、信托公司、基金管理公司、担保公司、融资租赁公司、小贷公司、村镇银行等各类金融机构卷入高利贷之中,大多数个人和企业也身处高利贷链条之中。高利贷以利率市场化之名席卷全国,在迅速蚕食国家的经济基础。

在实体经济平均盈利能力显著低于全球平均水平的同时,凭借金融牌照垄断资金的机构却获得超额利润,如2013年境内16家上市银行平均ROE高达18.99%,比全部非银行上市公司平均ROE9.68%高出近一倍,16家上市银行的净利润总额11584.11亿元,占全部A股上市公司净利润总额22505.94亿元的51.47%,且近几年占比有不断提高的趋势。

融资成本过高导致中国金融偏离了基本功能

金融的最主要功能是为企业提供资金融通。一个国家制度好不好,首先看交易费用低不低;一个国家金融制度好不好,效率高不高,首先看企业融资是否方便,是否成本低。目前中国企业面临的融资现状却是,在以间接融资为主的金融体制中,贷款平均成本畸高;非法集资、高利贷、理财产品抬高了整体市场利率平均,债券融资成本不低;上市股权融资透明度低。

有人认为,融资成本高可以淘汰落后产能,逼地方政府和落后企业转变增长方式。其实,淘汰落后产能、转变经济增长方式、鼓励自主创新,靠的是竞争,而不是大幅提高融资成本,更不能搞激进推进市场化、自由化的“休克疗法”。融资成本提高了,损害所有企业,而不是有针对性地打击落后产能和粗放增长方式。而且,谁是落后产能,谁是粗放增长方式,应由市场说了算,不宜人为主观地加以判断。提高融资成本,国有部门(含政府、公用事业、国有企业等)照样借,非法集资、庞氏骗局者照样借,真正受打击的是普通工商企业。

有人认为,融资成本高有利于提高储户的利息收益。截至2013年底,中国人均居民储蓄存款32894元,假定通过理财产品等变相高息揽储方式可以抬高居民存款收益2个百分点,每人每年只增加收益600多元,但代价是就业机会、薪酬增长、国家竞争力等等的潜在损失,实则舍本逐末。改革开放以来,老百姓的收入和生活水平有了极大提高,靠的是中国经济持续快速增长,而不是每人每年多两个百分点的利息收入。在市场经济中,只有企业发展好了,老百姓生活才会好,只有企业有竞争力,一个国家才有竞争力。

有人认为,融资成本高是市场化的产物,是不以人的意志为转移的。其实,融资成本畸高,不是市场经济的必然产物,而是二元经济结构下、微观经济基础不成熟条件下,急于推进经济自由化的结果。发展得越好的市场经济国家,融资成本就会越低。

以5年期国债收益率为例,2014年6月30日新加坡为1.19%,韩国为2.97%,泰国为3.5%,美国为1.65%,加拿大为1.53%,欧元区为0.47%,中国高达4.25%。而且,2000-2013年中国年均CPI涨幅2.39%略低于发达国家平均水平2.45%,更低于全球平均水平4.44%,中国低通胀高利率,相对而言实际利率更高。一笔正常利率7.37%(2014年第一季度金融机构人民币一般贷款加权平均名义利率)的贷款,通过包装成信托计划、债权计划、资产管理计划等产品,经过层层环节收费,到企业手里平均融资成本就高达18%左右了。名目繁多的金融创新,相当部分的目的不是为了支持实体经济,而是玩一种高利贷游戏。

降低融资成本的关键何在

1.顶层战略的制定要政府主导

市场经济,就是要市场能解决的问题,都由市场解决,市场失灵的地方,政府来弥补。政府和市场,都是手段,不能偏颇。通常人们提到的市场失灵领域有垄断、外部性、公共产品、信息不完全、公平等,容易忽略的市场失灵领域是战略。国家战略不是由市场自发形成的,而是需要政府主导,尤其是顶层战略,如人口、土地、资金等战略,必须政府主导,而不能借市场化之名放任自流。

人口、土地、资金都是最基本的生产要素,需要政府制定清晰的战略,战略制定后,市场在战略框架内有效运行。正如一幢高楼,需要有钢筋水泥框架结构,框架结构搭好后,再添砖加瓦贴瓷砖、安门窗、装修、进家具等,可以做得非常漂亮,这个框架结构就是国家战略,其他的是市场机制,市场机制反映了人性的趋利避害,无孔不入、非常精巧。没有政府,经济大厦不会高耸入云、固若金汤,没有市场,经济大厦不会富丽堂皇、巧夺天工。

2.资金制度改革要坚持渐进原则

中国改革开放的成功经验就是坚持渐进改革,避免休克疗法、急于求成。中国人多、地广、底子薄、不稳定因素多,复杂程度非一般国家所能比,经不起折腾。利率市场化、资本项目自由兑换,这种影响深远的资金体制改革,更应坚持渐进原则。中国与西方不同,中国国有经济占比大,国民储蓄率高(储蓄存款多),同时又是人情社会,利率一旦完全放开,一些机构就有可能将利率抬到很高水平,这样将使那些真正需要资金的实体经济深受其害。

在国际货币体系中,美元处于强势和主导地位,如果人民币在资本项下可自由兑换,有没有做好应对巨大资本流动的准备?如地方政府、国有企业、房地产企业等大量借入美元资金(目前美元利率显著低于人民币利率),在资金饥渴症下,只需一两年就能达到几万亿十几万亿元的规模,宏观经济政策如何应对?

中国的政治经济结构与西方不同,中国是公有非公有二元结构经济,西方是非公有独大的经济结构,中国是出口导向型经济(因为有制造成本优势),西方是内需拉动型经济,如果不充分考虑中国国情,照搬西方做法,风险是很大的。

3.企业低成本融资是中国崛起的关键

目前中国亟须降低企业融资成本,通过企业融资的低成本,提升企业盈利能力,企业盈利能力强、竞争能力强,最终必然实现民富国强、快速崛起。

低成本融资战略要求作为资金融通中介的金融中介的运行成本要比较低,金融中介资金来源和运用的成本也比较低。目前中国金融的现状,一是金融中介盈利状况远好于工商企业,金融中介的盈利就是工商企业的成本,金融中介高利润就意味着金融制度的低效,制度经济学的一个基本原理就是,好的制度是交易费用低的制度。二是实际存款利率和实际贷款利率不断攀升,企业融资成本处于很高的水平上。

当前,可以采取以下政策来降低企业融资成本。

一是推进商业银行市场化改革,打破商业银行间的地域分割,放松商业银行设立机构网点的行政审批,打破资金供给垄断,通过充分竞争将商业银行ROE水平降至中国企业平均水平附近。

二是严格控制存款利率上限,严厉打击各种形式的高息揽储、非法集资、庞氏骗局,降低资金供给成本。

三是严禁各种形式的高利贷,不要迷信市场,政府要在控制贷款利率上起积极作用。金融机构要回归为企业为社会低成本高效率融资的本质要求,违背这种本质要求的金融创新一律取缔,精简融资链条。有些金融创新,实质还是贷款,只是改了名称,增加了环节,增多了收费主体,大幅提高了融资成本,看似中介全都赚钱了,但这样的金融创新对国家竞争力、对经济发展、对社会公平,有害无益,应根据实质重于形式的原则,予以取缔。

四是通过限制资产负债率(或规定资本充足率)来抑制国有部门和房地产企业的借款冲动,通过严格环保政策来将企业环境污染成本内部化,而不是直接限制对上述机构的贷款。

五是在加强监管的前提下进行股权融资改革。

4.目前融资政策如不调整,中国经济有滑向通缩的风险

如果当前的企业融资政策不做调整,中国经济增长率和通胀中枢将逐渐下移,如果经济增长和通胀中枢的大幅下移将会影响到房地产市场健康发展的基础,如果房地产市场大幅下滑,中国就将有滑入通缩的潜在风险,而通缩和恶性通胀都是经济长期增长的可怕杀手。而且,通缩比通胀更难治理,正如放风筝比收风筝更难。

本来,中国经济内生增长的动力是很强的,有广袤的国土最多的人口,有全球最高的储蓄率,有务实有力的政府,有勤俭进取的国民,有很大的制度和技术进步空间,只要政策不出现大的失误,中国都可以避免通缩和恶性通胀,保持平稳较快增长。但是,如果用腐败去侵蚀它,用高利贷去盘剥它,用货币紧缩去摧残它,用资本项目自由兑换去冲击它,虽然中国经济很顽强,但不出问题也很难。

(作者系中华联合保险控股股份有限公司研究所副总经理)

2011年按经济发展水平分类的全球经济M2/GDP及其主要相关指标表

| 按经济发展水平分类 | 人均GDP | 储蓄率(%) | 国内银行系统提供的信贷/GDP(%) | 上市公司总市值/GDP(%) | M2/GDP(%) | CPI涨幅(%) |

| 低收入国家 | 580.74 | 9.04 | 40.20 | 44.19 | 8.33 | |

| 重债穷国 | 735.49 | 14.27 | 22.61 | 31.11 | 6.77 | |

| 最不发达国家 | 806.39 | 17.97 | 30.38 | 37.36 | 7.99 | |

| 中等偏下收入国家 | 1876.68 | 26.03 | 60.67 | 43.59 | 57.75 | 7.38 |

| 中低收入国家 | 4016.70 | 33.12 | 90.91 | 47.60 | 92.58 | 7.67 |

| 中等收入国家 | 4570.30 | 33.59 | 91.72 | 47.82 | 93.35 | 6.80 |

| 中等偏上收入国家 | 7310.79 | 35.68 | 99.75 | 48.88 | 102.55 | 6.58 |

| 高收入国家 | 41095.47 | 18.94 | 204.36 | 74.98 | 110.90 | 2.94 |

| 全球 | 10033.57 | 23.60 | 165.48 | 66.29 | 122.22 | 5.92 |

| 中国 | 5432 | 51.85 | 123.04 | 45.54 | 180.09 | 4.08 |

注:高收入国家M2/GDP数据为非经合组织高收入国家数据。中低收入国家、中等收入国家、中等偏上收入国家储蓄率为2010年数据。表中CPI涨幅为2011年底CPI定基指数比2010年底CPI定基指数的涨幅。

资料来源:WIND金融终端,经作者整理。