| ||

|

——读《逃离不平等:健康、财富及不平等的起源》

⊙禾 刀

收入不平等现象是今年诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿的重要研究课题之一,在《逃离不平等: 健康、财富及不平等的起源》里,毕生专注于理论与实证结合的发展经济学研究的迪顿用讲故事的方式,将经济学、历史学、人口学、心理学等诸多学科的知识融入其中,从健康和财富这两个角度,认真研究每一个个体行为,仔细测量每组数据,用实证方式阐述了人类发展与不平等之间的复杂关联,“勾勒了一幅两百多年来人类逃离贫困和早期死亡的图景”。

不平等现象同人类生存发展息息相关

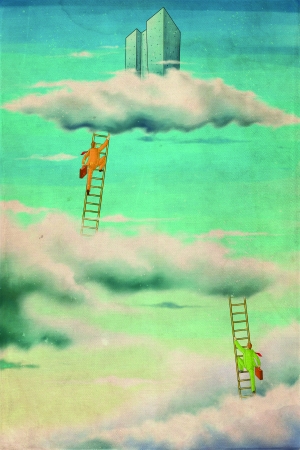

迪顿在本书开篇便试着引用电影《大逃亡》剧情来阐释经济层面的不平等。在德军战俘营,250名被俘英军偷偷挖地道,但最终只有3人逃出。极低的逃生率,确实大大打击了其他未能逃脱者的求生渴望,但另一方面,仅存的希望也可能令一些人不至丧失顽强生存下去的勇气。现实中的不平等现象也是如此:离富裕塔尖越近,爬上的人越少,逃离不平等从来不可能是所有人的共同命运。

“不平等经常是社会发展的一种后果”,“今天的全球化与早先的全球化一样,一边促进繁荣,一边制造不公平。”在迪顿看来,不平等现象比比皆是。以世界最大经济体的美国为例。美银美林的一项调查显示,近30年来,占人口90%的美国底层家庭拥有的总体财富在全国所占比重从36%降至23%,而占人口0.1%的最富有家庭财富占比自上世纪70年代起就一直增加,已升至22%。

我国同样存在财富向少数极富群体转移的现象。据去年北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2014》,我国顶端1%家庭占有全国三成以上的财产,底端25%家庭拥有的财产总量仅为1.2%。除了经济,“健康的进步也制造了健康的鸿沟”。想必许多人感同身受。同样住院,经济殷实的可住VIP病房,可无忧无虑使用价格昂贵的高效药和各种设备,一般病人则不敢奢望,看不起、住不起、治不起的现象饱为社会诟病。在边远穷困地区,无钱熬病的现象尤为突出。小病熬成大病,大病熬成绝症的现象不要说是在极贫地区,就是在中西部不少农村家庭亦常见。

既然发展依然会不平等,那我们还需要发展吗?迪顿的回答是,“不平等是文明赐予人类的‘礼物’”,“一个更好的世界,就是一个不平等的世界。”诚然,2012年至2015年间,全球绝对贫困人口(一人一天1.9美元)总数高达7.02亿,但谁又能否认,人类今天所创造的财富远超历史上的任何时期。为养活今天地球上的70亿人口,人类又创造了多少财富。

狩猎时代部落内部看似平等,但这种机械的平等对部落发展并无促进作用。反倒是少数人的“贪婪”与“懒惰”,激起了人类昂首奋斗的雄心。我们更熟悉的案例,或是在计划经济时代,“大锅饭”营造的表面平等背后往往是更大的不平等,人们的创新能力被政策阉割。褚时健刚到红塔集团时,几名工人声称维修一台刚趴窝的锅炉至少得40天。新官上任的褚时健只对绩效评价方式稍作调整,不出4天锅炉便重新运转。平等解决不了的问题,褚时健用“不平等”的方式实现了。计划经济没有解决的温饱问题,结果看似导致居民收入“不平等”的改革开放却实现了。

谁会成为他人发展的垫脚石

“很多时候,一国的进步发展是以其他国家的牺牲为代价的。”读到这句话时,读者们不知如何感想,笔者倒觉得这句话隐含这样的潜台词:一国的进步发展需以他国作为垫脚石。那谁又甘愿成为他人的垫脚石?如果具体到国内的省、市乃至更细小的经济单位,垫脚石之说极可能刺痛一些人的自尊神经。

迪顿这句话其实有两大内涵:闭关自守不可能实现进步发展;要发展就要开放。改革开放三十多年来,中国经济之所以能保持年均8%以上的高增长率,权因国际经济交往激活了社会创造力,过去那些闲置的资源和劳动力被充分利用调动。迪顿所指的“牺牲代价”看似残酷,事实上在全球经济贸易中极为常见。如创新是当今各国竞争主战场,“创新的时代会掀起创造性破坏的浪潮,新的生产方法会横扫旧的方法,从而毁灭那些依靠旧秩序生存的人和他们的生活。”作为引领发展潮流的创新,不仅具有高附加值,还可主导各种规则建设,既可大大促进国内的经济发展,同时也以此继续牢牢霸占不发达国家的市场。

“牺牲代价”有时也不是我们想象的那般恐怖或万恶不赦。如果没有必要的“牺牲”,一味守旧抑制外来商品,只会画地为牢,令全球经济萎靡不振,同时还会进一步拉大国别间的不平等差距。改革开放之初,表面上我们牺牲了国内市场,令一批传统企业倒闭,实际上在进口商品潮水般涌入的同时,我们不仅大开眼界,看清了差距,还从中学到了提升产品质量的路数。

迪顿笔下的“牺牲代价”是相对而言的,只要发展,这种“牺牲”就不可避免。只要举措得当,“牺牲”往往也是有益的,无论是相对于发达还是不发达一方而言。面对发展中国家的后发优势,发达国家也会损失一些工作岗位,但失去的岗位往往是那些技术含量较低、本就应淘汰的行业。另一方面,发达国家可分享发展中国家提供的质优价廉商品,节约成本,提升生活质量。有时候,发展中国家会表现出比与发达国家高得多的增长率,但别忘了,这样的缩小往往因为发展中国家经济体量基数原本就小,没有谁可以始终保持高增长率,尤其步入发达国家后,高增长将越乏困难。

这又回到了迪顿对不平等现象的经典论断。在迪顿看来,不平等本身就是一个悖论:发展导致了不平等,不平等却时常有益发展,比如它会为后进者指明发展方向,或者刺激后进者去迎头赶上。但不平等也时常会阻碍发展,因为既得利益者为了维护自身地位,会破坏追赶者的发展道路。

走出消除不平等现象的迷区

不平等有利有弊,好的一面,“使得教育创新以及创意活动获得了从未有过的繁荣”;不利一面,“富豪的主宰给民众福祉带来了政治和经济威胁。”总体而言,尽管不平等现象如影随形,但发展总比不发展要好。人类发展历史表明,“从整体上看,对于世界上的多数国家,人均预期寿命的增长还是和收入增长呈正相关。”

如果没有开放发展,不平等现象还会进一步扭曲。如“在一个完全流动的社会,人人享有均等机会,你的收入和你父亲收入的高低不会有任何关系。而在一个阶级世袭社会,工作岗位也代代继承,则父亲和儿子之间的收入关联就是100%。在美国,这种收入的关联程度大概约为50%”。在我们的生活中,“拼爹”现象不绝于耳,同时贫困代际传递现象也越来越引起各界高度关注。可见,“拼爹”现象既会阻碍发展,同时也是应当改革的对象。

为什么经济发展了,收入提高了,但感觉没以前幸福?对这一疑问,迪顿认为,幸福本来就是个极为奇妙的概念,影响因素众多,与经济发展没有必然关联。记得前几年舆论曾热炒过喜马拉雅山南麓小国不丹。从经济角度看,不丹是个十足的贫困小国,然而该国居民幸福值甚至高过不少发达国家。作为实证经济学家,迪顿更关注经济发展给家庭和个人带来的收入变化,这些才是人类分享社会物质进步最原本的呈现。

关注不平等,本质上也是关注贫困。迪顿在接受媒体访问时直言,“我们并没有走出贫困的森林,对于地球上许多人来说,情况糟糕极了。”战胜贫困是人类当前面临的共同难题,但在路径选择上始终与争论相伴。比如,消除不平等现象离不开慈善援助,但迪顿认为简单地给钱给物并非帮助贫困家庭脱贫的良策,授人以鱼不如授人以渔,只有理顺政策,创造环境,加强教育,提高贫困者的知识技能水平,贫困者才可能逐渐具备发家致富的造血功能。

迪顿始终坚信,消除贫困政府责无旁贷。“国家能力的缺失——无法提供富国人民习以为常的服务和保护,是贫困和落魄的主要原因之一。”至于国别间日益加剧的不平等,迪顿认为,根源在于目前全球没有“一个统一的政府出面应对”,说直白点,就是缺乏统一有效政策的协调,各个国家各自为战。

走笔自此,笔者想起了另一位诺贝尔经济学奖获得者——穆罕默德·尤纳斯。30多年来,尤纳斯创办的无抵押微额贷款银行为数以百万计的孟加拉国贫民摆脱了贫困。然而,这种穷尽个人的努力因缺乏更广泛的政策推动和全面协调,至今依然无法成为该国穷人逃离不平等的普适路径。