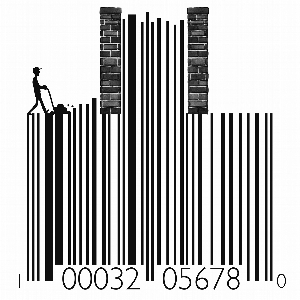

信息不对称,让商家有太多机会玩转市场

| ||

|

——读《重塑:信息经济的结构》

⊙胡艳丽

有限的经济学原理试图解释无限复杂、不断变化的经济市场,其结果必然如同物理学家在严苛的试验室中做的科学试验那样,都得拿到纯自然嘈杂混乱的环境中验证结果。庆幸的是,经济学家一直在追逐经济社会变革的步伐,反思现有经济学原理的不合时宜之处,以便引入更加复杂的变量,建构新理论。在《重塑:信息经济的结构》中,张翼成、吕琳媛、周涛三位在信息经济领域颇有建树的研究者,就试图通过引入“信息”和“质量”这两个变量,打破传统经济学的供需理论体系,借数字经济、智能经济构建起的新型经济社会环境,提出一套全新的市场分析框架和理论体系。

信息是商家调节销量的魔法棒

在三位作者看来,“对于给定信息能力的消费者,他们购买某一产品的概率依赖于产品的质量,信息能力越高,购买概率对质量变化越敏感。”通俗地讲,消费者对产品越了解,对产品的性价比就越敏感,因为他们能敏锐地感知这个产品是否物有所值。由此类推,当消费者掌握了越来越多的关于产品的有效信息,他们便有可能更多购买商品,与此同时也会基于信息的对称掌握议价权,倒逼商家降价或提质。因而,对商家而言,基于由消费者认知能力增长而带来的新的销量与价格变化,是福是祸不能一概而论。

当消费者掌握的信息量不足以“压榨”出企业大部分利润时,消费者信息能力的提升对企业是有益的,相当于企业与消费者共同做大了利益的“魔饼”;而当消费者的信息能力超过某个特定值时,企业的销售利润会日渐逼仄,此时消费者和厂家则是零和博弈的关系,企业会故意隐瞒或发出误导信息。

基于此,三位作者认为:在一项新产品进入市场的前期,商家会帮助消费者获得更多信息,以优惠价格大幅让利,占领市场;而在商品销售后期,商家会变换策略,制造市场的迷雾,比如通过推出新的商品分散消费者的信息能力,变相提价,扩大利润等。推出产品的新功能,升级产品的新包装,并不是因为商家热衷于创新,也不是新版本的产品必定优于旧版本,不过是借“创新”、“技术迭代”的名义,多用一些营销的障眼法,让“乱花迷人眼”,降低消费者的信息能力罢了。当商品的小幅创新不足以为商家带来丰厚利润时,则开发新产品,开拓全新的市场蓝海,便成了商家的必然选择。

商家与消费者的信息“大战”,催生了一个商品种类极大丰富的消费市场,商家也逐渐激发出了消费者越来越多的隐性需求。

三位作者在《重塑:信息经济的结构》中的分析相当有趣,比如为什么商家促销,总喜欢用优惠券而不是直接打折,为什么平台电商喜欢设置那么多优惠条件,让消费者如坠云里雾里,其实这就是一种营销策略,将消费者分了类——让信息能力强的消费者,买到性价比高的商品,而令那些信息能力弱或不愿花费时间精力去拼单找券的消费者为商家贡献更高的利润。

消费者“信息能力”提升的另一种结果

商家以信息调节销量的理论,在一定范围内不失其正确性,可以解释大部分市场现象,但笔者以为,这或许还是称之为一种市场经验更为合适,因为它并不能囊括复杂经济市场中的多种现象。比如,消费者的购买,并不一定是基于自身信息能力的提升对产品有了更多认识,反而有可能是“为了购买而购买”。大量的从众式购买、炫耀式消费,并不需要更多的产品信息量支持;有些消费者,购买某种商品是为了满足社会性需求,比如获得融入某个群体的准入证,达成社交、获得心理满足等。而同样的商品,也会因为品牌价值的不同而拥有不同的利润空间,消费者往往只是冲着品牌而去,并非了解商品本身。

假如将普通的实物型商品,替换成各种金融理财产品,这其中消费者“信息能力”的提升,带来的也许并不是金融产品的热销,反而可能是对金融风险的规避,而对产品知之甚少的投资者更有可能出于“赌”的心态变成投机者,因而大量买入金融产品。

基于消费者、投资者与商家的信息不对称,商家在中间有太多可利用的空间。比如一些专业咨询机构、服务机构,他们的经营手段并不是培养一批信息能力达到“半桶水”或更高水平的消费者,而是培养一批盲目相信他们的拥趸。他们的最优消费者,正是那些信息能力刚刚能够达到找到他们、信任他们的人。

对商家而言,消费者的无知正是利润最大化的机遇。有时消费者无知的样子可爱极了,而专业的样子则那么令人生厌,哪怕半专业的样子也令商家不快。

在市场上,触发消费者购买的理由千千万,偏偏“理性”在其中起的作用并不像看起来那么重要。比如消费者购买难以真正评价其质地与功效的“保健品”,完全可能就是买个心安;那些热衷购买昂贵奢侈品的消费者,也未必是基于其对产品的了解,而仅仅是为了证实他的消费能力或所谓的“品位”。人的心理是如此复杂,而大部分模型、定理依然能在人类社会中发挥作用,其原因便在于,人与人之间的不同差异相抵,为人类描绘出了一张“大众脸”。或许,那些定理更能说明经济变化总趋势,而用于解释一些小群体的个案,则样本越小偏差越大。

有“人”比你更了解你自己

《重塑:信息经济的结构》还提出了一个非常有预见性的设想——目前市场上的平台中介,绝大部分以服务商家为主,他们通过各种形式向消费者推销产品和服务。比如消费者要借助搜索引擎搜索某种保健食品的信息,而这些信息极有可能是商家根据自身的利益“艺术”地加工出来,放到互联网上吸引消费者的。商家通过竞价排名、关键词链接、广告投入等方法已经操控了消费者的搜索显示结果。如此,消费者搜索到的信息,往往具有商业倾向,并不是站在客观中立的角度为搜索者提供的信息。我们登录一些购物平台时,系统也会根据你的浏览、购物形成的数据记录,自动推荐一些商品,为你提供“个性化”的展示页面。然而,这些商品展示的顺序,也有广告费在中间发挥“神奇”的作用。所以,消费者要想在看似以消费者为上帝实则围绕商家旋转的世界中,抽丝剥茧,寻找到真实有效、对自己有所助益的信息,并非一件容易的事。

由此,三位作者提出了一种“个人助理”设想,可以智能化地搜集“主人”的各种信息,不仅知晓主人的显性需求,也可以计算出主人的隐性需求,以致比你更了解你自己。“个人助理”可在适当的场景下,在主人的待办清单之外,提醒一下你可“顺路”解决的问题;它可以通过记录的你心跳、呼吸,监测你的健康状况、情绪变化等,为你提供对应的提示服务;它会提醒你的“兴趣点”,避免你由于忙碌而忘记一些重要的、或可能错过的事情。总之,这是基于数据的采集、运算而专门为主人提供服务的贴身管家。在作者看来,由于“个人助理”能摸透了主人的心思,促进主人的适时消费,从长远而言,“个人助理”的广泛使用,有益于市场的繁荣。

笔者以为,“个人助理”是个单纯而又美好的设想,虽然就科技与大数据的发展水平而言,这项技术的成熟、应用并不存在任何障碍,只是有可能产生的社会问题将是深远而复杂的。毋庸置疑,个人隐私受到威胁。不论是一款应用,还是一款设备,当它具有操控人的生活的能力之时,就有可能对社会造成冲击,需要一系列防范手段。

以后,我们是更依赖于人类的身体能力(包括感觉、知觉、理性)去生活,还是依靠这些智慧化集成数据的指引去生活?不论维克托·迈尔-舍恩伯格在《删除》中对在机器记忆不可磨灭状态下大数据对个人生活造成的困扰预警,还是弗兰克·帕斯奎尔在《黑箱社会》中指出的各方数据“大鳄”利用数据在社会生活中翻云覆雨有可能造成“黑箱社会”的风险都在提示世人,剑指信息滥用所将造成的社会弊端。在尚未建立扼制信息滥用的制度、尚无行之有效的监管手段之前,对全方位暴露自身的数据信息,让一个云平台掌握个人的过去、现在与将来的可能,都应持谨慎乐观的态度。

利用“信息”,做大社会的利益“魔饼”,让商家与消费者各得其所,进而基于信息时代的大背景构建新的市场供需理论体系,是本书三位作者写作的初衷。而个人消费者由此得到的提示却是当如何避免在商家营造的信息海洋中迷失,优雅而有节制的生活。无论如何,我们更应学会保护各自的隐私,掌控自己的生活。就商家而言,如何玩好“信息”牌,让自己适当地“暴露”于消费者面前,又保留部分神秘,是需要拿捏好的营销尺度。从长远而言,任何营销手段与技巧都只能做赢一个波段,要想持续做赢,建立基业长青的企业,就得回归企业经营的根本,回归以消费者需求为核心,做好产品、持续创新的主业。