我国物价运行仍将保持基本稳定态势

| ||

| ||

| ||

|

2018年以来,我国物价总体保持平稳运行态势。上半年CPI上涨2.0%,PPI上涨3.9%。综合考虑劳动力成本刚性上扬和主要农产品供给充裕等因素的影响,初步判断下半年CPI上涨1.9%,全年上涨2.0%;PPI上涨2.4%,全年上涨3.2%。下半年我国物价运行仍将保持平稳态势。

□张前荣

消费价格温和上涨 生产者价格稳中略涨

1.居民消费价格涨幅有所提高,在国际范围内仍处于中等水平

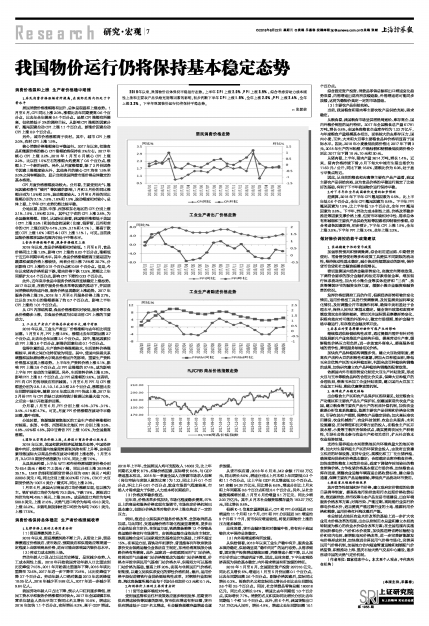

居民消费价格涨幅略有回升,总体呈现温和上涨态势。1月至6月,CPI同比上涨2.0%,涨幅比去年同期提高0.6个百分点,比去年全年提高0.4个百分点。虽然CPI涨幅有所提高,但依然低于3%的调控目标。从影响CPI涨幅的因素分析,翘尾因素拉动CPI上涨1.1个百分点,新涨价因素拉动CPI上涨0.9个百分点。

另外,城市价格涨幅高于农村。其中,城市CPI上涨2.0%,农村CPI上涨1.9%。

核心消费价格涨幅高位平稳运行。2017年以来,扣除食品和能源价格的核心CPI涨幅始终保持在2%左右。2017年核心CPI上涨2.2%,2018年1月至6月核心CPI上涨2.2%,比以往1.5%左右的涨幅大约提高了0.5个百分点,涨幅上了一个新的台阶。另外,从月度涨幅看,除了2月份因春节因素上涨幅度较大外,其他各月的核心CPI均在1.9%至2.0%之间窄幅波动,显示当前我国消费市场价格总体稳定的基本格局。

CPI月度价格涨幅波动较大。分月看,主要受到天气、翘尾因素和春节“错月”等因素的影响,1月和2月份的同比涨幅分别为1.5%和2.9%,波动幅度较大。3月至6月份的同比涨幅分别为2.1%、1.8%、1.8%和1.9%,波动幅度相对较小。总体上看,上半年CPI走势仍然比较平稳。

分地区看,东部、中部、西部和东北地区的CPI分别上涨2.1%、1.9%、1.9%和2.3%,其中辽宁省的CPI上涨2.8%,为全国最高涨幅。同时,从国际比较看,我国物价涨幅低于美国(CPI上涨2.5%)和其他金砖国家(印度、俄罗斯、巴西和南非的CPI上涨分别为4.4%、2.3%、3.1%和 4.1%),略高于欧盟(CPI上涨1.6%)和日本(CPI上涨1.1%)。可见,当前我国物价涨幅在国际范围内仍处于中等水平。

2.食品价格涨幅平缓,服务价格稳定上涨

2018年以来,食品价格涨幅相对较低。1月至6月,食品价格同比上涨1.2%,影响CPI上涨约0.23个百分点,涨幅低于近五年同期平均水平。其中,食品价格涨幅提高主要是因为蔬菜和蛋类价格上涨较快,两者分别上涨7.8%和20.7%,分别影响CPI上涨约0.19个百分点和0.09个百分点。但是,今年以来猪肉价格明显下跌,猪肉价格下跌12.5%,降幅比上年同期扩大6.4个百分点,影响CPI下降约0.33个百分点。

此外,近年来非食品中服务价格保持连续稳定上涨态势。2017年以来,在医疗服务价格改革等因素的推动下,并因居民消费结构快速升级,服务价格呈现稳定上涨趋势。2017年服务价格上涨3%,2018年1月至6月服务价格上涨2.7%,比以往2%左右的涨幅提高了约0.7个百分点,影响上半年CPI上涨约1.01个百分点。

从CPI内部结构看,食品价格涨幅相对较低,服务等非食品价格稳步上涨,非食品价格成为拉动当前CPI上涨的主要动力。

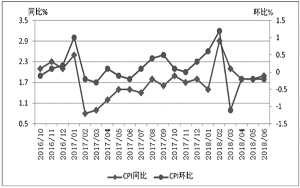

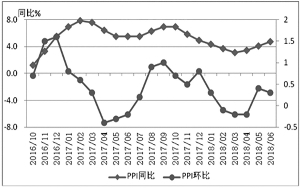

3. 工业生产者出厂价格总体波动不大,稳中有涨

2018年以来,工业生产者出厂价格涨幅与去年相比明显回落。1月至6月,PPI上涨3.9%,涨幅比去年同期回落2.7个百分点,比去年全年回落2.4个百分点。其中,翘尾因素拉动PPI上涨3.8个百分点,新涨价因素拉动0.1个百分点。

值得注意的是,生产资料价格涨幅较大,生活资料价格涨幅较平,两者之间分化特征较为明显。其中,受国内供需关系调整和国际原油等大宗商品价格回升的影响,重要生产资料价格基本呈现上涨态势。上半年生产资料价格上涨5.1%,影响PPI上涨3.8个百分点,占PPI总涨幅的97.4%,成为影响上半年PPI变动的主要原因。另外,生活资料价格上涨0.3%,影响PPI上涨0.1个百分点,占PPI总涨幅的2.6%。这表明, PPI向CPI的传导效应有所减弱。1月至6月PPI与CPI涨幅差分别为2.8、1.8、1.0、1.6、2.3和2.8个百分点,涨幅差比去年同期明显收窄。随着2016年底以来PPI快速上涨,2017年2月份PPI与CPI的缺口达到有统计数据以来最大值7.0%,之后这一缺口开始逐步回落。

分月看,1月至6月,PPI分别上涨4.3%、3.7%、3.1%、3.4%、4.1%和4.7%。可见,月度PPI价格涨幅在波动中平稳回落,稳中有涨。

分地区看,资源能源富集地区的工业生产者价格涨幅相对较高。东部、中部、西部和东北地区PPI分别上涨3.5%、4.8%、4.9%和4.8%,其中甘肃省PPI上涨10.5%,为全国最高涨幅。

4.国际大宗商品价格上涨,主要进口商品价格以涨为主

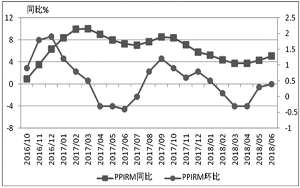

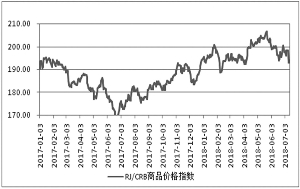

2018年以来,美国和欧洲经济延续复苏态势,中国经济稳中向好,全球范围内地缘局势紧张风险有所上升等,这些因素导致国际大宗商品价格在波动中维持上涨态势。1月至6月,RJ/CRB期货价格指数为197.6,同比上涨7.0%。

从具体品种看,上半年WTI和布伦特原油期货价格分别为65.4美元/桶和71.2美元/桶,同比分别上涨30.9%和35.1%。LME的铜和铝期货价格分别为6951美元/吨和2209.6美元/吨,同比分别上涨20.2%和17.2%。CBOT大豆期货价格为1007.4美分/蒲式耳,同比上涨2.3%。

1月至6月,我国大宗商品进口均价涨跌互现,但以涨为主。铁矿砂进口均价为每吨70.3美元,下跌7.8%。原油进口均价为每吨495.1美元,上涨28.8%。成品油进口均价为每吨580.8美元,上涨21.6%。天然气进口均价为每吨454.3美元,上涨22.2%。未锻轧铜及铜材进口均价为每吨7405.1美元,上涨17.5%。

消费价格保持总体稳定 生产者价格涨幅收窄

1.支撑价格上涨的主要因素分析

(1)贸易摩擦风险上升。

2018年以来,贸易摩擦风险不断上升。从理论上讲,贸易摩擦通过价格效应、货币效应、预期效应和供需效应等渠道一定程度上会影响商品价格,进而可能会影响国内物价总水平。

(2)劳动力成本刚性上扬。

劳动年龄人口及占比已过历史峰值,呈双减少态势,人工成本刚性上扬。2010年开始我国劳动年龄人口比重达到历史峰值74.5%,2011年开始该比重逐年下降,2016年该比重降至72.6%,2017年进一步下降至70.8%,比历史峰值下降3.7个百分点。劳动年龄人口绝对数量2013年达到峰值10.05亿人,2016年减少至9.88亿人,2017年进一步减少至9.84亿人。

我国劳动年龄人口占比下降,预示人口红利逐步降低,居民工资水平和服务价格涨幅相对较大。2017年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长10.0%,增速比2016年加快1.1个百分点,实际增长8.2%,高于GDP增速。2018年上半年,全国居民人均可支配收入14063元,比上年同期名义增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.6%,与GDP增速基本相当。2018年一季度全国人力资源市场求人倍率(岗位空缺与求职人数的比率)为1.23,同比上升0.1个百分点,环比上升0.01个百分点,就业市场景气程度较高,市场人才需求量大于供给,人力成本将长期趋升。

(3)价格改革稳步推进。

近年来,价格改革步伐加快,市场化程度稳步提高,97%以上的商品和服务价格实现市场调节,市场决定价格机制已基本建立,但部分价格改革对物价水平上涨也构成了一定的压力。

例如,推进公立医院医疗服务价格改革,全部取消药品加成。与此同时,交通运输价格市场化程度显著提高,更多由企业依法自主定价。在货运方面,铁路集装箱等12个货物品类运输价格实行市场调节,由铁路运输企业依法自主制定,铁路运输企业可以国家规定的基准运价为基础,上浮不超过15%。在客运方面,高铁动车组票价、普通旅客列车软座软卧票价交由铁路运输企业依法自主制定,东南沿海高铁部分线路价格有所提高。此外,国家进一步理顺居民用气门站价格,将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,价格水平按非居民用气基准门站价格水平,供需双方可以基准门站价格为基础,最高上浮20%,实现与非居民用气价格机制衔接,以建立反映供求变化的弹性价格机制。最后,运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革,对钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业每千瓦时分别加价0.3元和0.1元。

2.抑制物价上涨的主要因素分析

(1)货币金融环境相对中性。

受到强监管和去杠杆政策效应逐步得到发挥、前期货币供应增速较快等因素的影响,货币供应增速有所回落,货币供应增速低于GDP名义增速,社会融资规模存量增速也逐步放缓。

从货币供应看,2018年6月末,M2余额177.02万亿元,同比增长8.0%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.1个百分点,比上半年GDP名义增速低2.0个百分点。M1余额54.39万亿元,同比增长6.6%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个百分点和低8.4个百分点。另外,从社会融资规模增长看,1月至6月份增量9.1万亿元,同比少增2.03万亿元。其中,6月末社会融资规模存量为183.27万亿元,同比增长9.8%。

根据K-L信息定量测算显示,CPI和PPI分别延迟M2增速约11个月和12个月,CPI和PPI分别延迟M1增速约9个月和7个月,货币供应增速较低,将使后期物价上涨的压力逐步减弱。

总体来看,货币金融环境相对稳健中性,将有利于我国物价水平保持总体稳定。

(2)内外需增速都有所放缓。

从供给侧看,2018年以来工业生产稳中有升,服务业基本保持稳定,供给端呈现“稳中向好”的运行态势。从需求侧看,固定资产投资增速继续回落,消费增速小幅下降,以人民币计价的出口增速明显下滑。因此,总体来看,下半年宏观经济表现为供给基本稳定、内外需求增速有所放缓的特征。

2018年1月至6月,全国固定资产投资297316亿元,同比名义增长6%,增速比1月至5月份回落0.1个百分点,比去年同期回落2.6个百分点。剔除价格因素后,实际同比增长0.3%。投资的名义和实际同比增长分别比去年同期低2.6个和3.5个百分点。同时,社会消费品零售总额180018亿元,同比名义增长9.4%,增速比去年同期低1.0个百分点,实际增长7.7%。消费的名义和实际同比增长分别比去年同期低1个和1.6个百分点。此外,前6个月,我国货物出口7.51万亿元人民币,增长4.9%,增速比去年同期回落10.1个百分点。

综合固定资产投资、消费品零售总额和出口增速变化趋势来看,内需增速出现有所放缓迹象,外需增速将可能同步放缓,这将为稳物价奠定一定的市场基础。

(3)主要农产品供给充裕。

当前,我国粮食和猪肉等主要农牧产品供给充裕,需求稳定。

从粮食看,我国粮食市场呈供需格局宽松、库存高企、国内外粮价倒挂的运行特征。2017年全国粮食总产量61791万吨,增长0.8%,全国各类粮食企业库存约为1.23万亿斤,与年度粮食产量规模基本相当,面临较大的去库存压力,国内小麦、玉米、大米和大豆等主要粮食品种价格明显高于国际水平。因此,2018年小麦最低收购价格比2017年下调3元,2018年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别比2017年下调10元、10元和20元。

从猪肉看,上半年,猪肉产量2614万吨,增长1.4%。近来,猪肉价格持续下滑,6月下旬大中城市生猪出场价为11.63元/公斤,同比下跌16.0%,猪粮比价为6.06,处于盈亏平衡点附近。

因此,从当前的粮食和肉禽等主要农产品产量看,我国主要农产品供给充裕,这为食品价格的平稳运行奠定了比较好的基础,有利于下半年我国物价运行保持平稳。

3.对下半年和全年我国物价走势的初步预测

经测算,2018年下半年CPI翘尾因素为0.5%,比上半年低0.6个百分点,全年CPI翘尾因素为0.8%。下半年PPI翘尾因素为1.9%,比上半年低1.9个百分点,全年PPI翘尾因素为2.8%。下半年,劳动力成本刚性上扬、价格改革稳步推进等因素支撑价格上涨,但货币环境相对中性、需求总体有所减弱和主要农产品供给充裕等因素将抑制物价涨幅。综合考虑各因素影响,初步预计,下半年CPI上涨1.9%,全年上涨2.0%;下半年PPI上涨2.4%,全年上涨3.2%。

做好物价调控的若干政策建议

1. 实施稳健中性的货币政策

加强形势预判和预调微调,综合利用逆回购、中期借贷便利、常备借贷便利等多种政策工具提供不同期限的流动性,维持流动性基本稳定,减少流动性短期波动的影响,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

密切监测国内经济金融形势变化,实施定向降准政策,下调符合要求的部分金融机构法定存款准备金率,增加银行体系流动性,加大对小微企业等实体经济和“三农”、扶贫等薄弱环节的融资支持力度,缓解小微企业融资难融资贵的状况。

发挥价格型调控工具的作用,根据经济形势和物价变化情况,运用价格型工具进行预调微调,及时监测美国利率变化情况,及时调整公开市场操作利率,确保中美利差处于合理水平,保持人民币汇率基本稳定。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,密切关注国际贸易摩擦形势变化,积极有效应对可能的外部冲击,稳定市场预期,维护金融市场平稳运行,有序推进金融改革开放。

2.妥善应对贸易摩擦对物价可能产生的影响

继续推进供给侧结构性改革,通过提振内需并有针对性地发展新兴产业来推进产业结构升级,提高劳动生产率,缓解隐性价格压力和负担;进一步放宽外商准入,提高服务领域的竞争性,降低服务领域相关价格。

加快农产品种植结构调整步伐,建立大豆收储制度,提高农户改种大豆的积极性和意愿,增加大豆种植面积,降低玉米非优势产区的玉米种植面积,巩固米改豆种植结构调整的成果,加快研究建立农产品种植结构调整的配套政策。

依据国内外市场形势变化制定大豆生产补贴政策,形成大豆与玉米等粮食品种的合理比价关系,保障大豆种植户的合理收益,借鉴玉米加工企业补贴政策,建立国内大豆加工企业加工补贴、税收优惠等政策机制。

3. 保障农产品稳定供给

出台粮食主产区和农产品保护区指导意见,划定粮食生产功能区和主要农产品生产保护区,创建国家现代农业产业园,建立粮食等主要农产品生产的利益补偿机制,加快农业数据分析信息系统建设,监测主要农产品供需和价格变化情况,引导农民生产预期,保障农产品稳定供给;加大高标准农田建设、农业机械推广、农业科技创新、农业公共服务、水利设施建设、田间管理和抗灾等方面的投入,在粮食主产区开展水稻、小麦等主粮灾害保险试点,确实提高农民生产积极性,引导社会资本参与农业生产和相关项目,扩大社会资本农业投资领域。

支持生猪养殖由水网密集地区向环境容量大的地区转移,加大对生猪养殖主产区的环保资金投入,由政府出资建立相应的环保设施,支持专业化、规模化和工厂化生猪养殖,确保猪肉供给和价格基本稳定;合理确定去库存粮食价格,加快政策性粮食上网竞价交易,适度下调储存时间较长的粮食销售价格,力争收储价格基本接近市场价格,加快粮食去库存进度,调整农业运输车辆高速公路收费标准,建立绿色通道,保障主要农产品运输顺畅,降低农产品流动环节费用。

4.推进重点领域价格改革

放开竞争性领域和环节价格,建立政府定价管理的收费目录清单制度,提高各地污染排放和污水处理价格收费标准,推进碳排放、排污权等生态产品交易市场建设,出台环境服务价格改革方案;对高污染、产能过剩、高耗能行业实行阶梯电价和水价,适当提高产能过剩行业的土地、能源利用价格和税费,运用价格杠杆淘汰落后产能。

在总结试点地区农业水价改革的基础上进一步扩大农业用水价格改革的范围,出台以控制用水总量和建立水权流转制度为核心的农业水价综合改革方案;在全国范围内实施居民阶梯电价、气价和水价政策,加快推进跨省跨区输配电价和省内电网、新增配电网价格改革,进一步完善新能源发电价格形成机制,加快推进非居民用气价格市场化,完善居民用气价格机制,加强地方省内短途管道运输和城镇配气价格监管,积极推动上海、重庆石油天然气交易中心建设,逐步形成中国的天然气定价机制。

(作者单位:国家信息中心。本文系个人观点,不代表所在机构)