|

在拉美33个国家里,智利是拉美唯一的一个实现了千年发展目标的国家,也是贫困人口比例最低的国家之一(位居第二,第一是乌拉圭):贫困人口1990年占总人口比例38.6%,2003年降至18.8%,极度贫困人口从12.9%下降到4.7%。这个骄人的成绩毫无疑问来自于其不俗的经济增长:在1990-1999年“失去的10年”中,拉美19个主要国家的年均增长率是1.56%,而智利最高,是4.79%。以1995年价格计算,2003年19国人均GDP是2860美元,而智利是6051美元。

就增长与贫困来说,智利和其他拉美国家之间的反差说明:

第一,低增长不利于普遍实现减困的目标,例如,智利的高增长是其实现千年目标的一个必要条件;拉美的贫困不能说与拉美的低增长不无关系,所以,与其将拉美描述为“增长性贫困”,不如将其称之为低增长的贫困。

第二,增长有利于减困。当拉美增长率较高时,其贫困率就呈下降趋势。不但智利的数据支持了这个结果,而且整个拉美地区的统计也同样具有一定的说服力:过去的4年是拉美25年来经济增长最好的年景,平均增长4.5%。随着经济增长的回升,2004年贫困开始下降,2005年首次下降到1980年以下水平即39.8%,2006年继续下降到38.5%;其绝对数量2004年下降到2.17亿,2005和2006年继续下降到2.09和2.05亿。

第三,在其他条件不变的情况下,社会支出有利于减困。智利之所以成为世界范围内发展中国家的一个典范,除经济增长以外,适宜的社会政策导向也起到了重要的减困作用,而且还成为促进增长的一个条件。例如,拉美地区的社会支出1990年占GDP的12.8%,2003年为15.1%,而智利则从1990年的11.7%提高到2000年的16.0%。

第四,社会支出受到经济增长的影响,经济景气时社会支出随之扩大,反之就缩小,即反贫困的行为和力度受到增长的制约和影响。

第五,社会支出规模对经济增长具有一定的惯性和滞后效应,一般在1-2年左右。

第六,社会投资规模的拐点一般都高于经济增长周期的拐点,这说明政策制定者对经济增长拐点的预期往往容易高估,社会投资规模容易失控。

欧洲的一个启示:初次分配与二次分配的重要性

减困是所有国家都面临的一个共同任务,贫穷问题是一个世界性的难题,即使最发达的国家也面临减困问题,为此,世界银行曾在1990和2000年两度将反贫困作为其发展报告的主题。但是总的来说,拉美国家的减困效果远不如其他地区和国家。

例如,在过去的四分之一世纪里,欧洲的增长并不比拉美高出多少,90年代欧盟15国的增长率大约不到2%,其中最低的年份是1993年的负0.4和1996年的1.7%,最高的年份是1994年的2.9%和1998年的2.7%。但是,欧洲国家的贫困率却远远低于拉美,2003年欧盟25国平均贫困率只有16%,其中最低的斯洛文尼亚仅为10%,而最高的三国爱尔兰、葡萄牙和斯洛伐克也就是21%。

如何解释拉美与欧洲减困之间的巨大差别?同样较低的增长率,但在减困效果和社会公正方面却大相径庭?答案应该是这样的:初次分配具有决定性的意义和作用。增长只是减困的一个必要条件,而不是一个充分条件,即适当的经济政策还需配合以恰当的收入分配政策;一方面,没有增长就难以减困,另一方面,在以减困来实现较高增长的同时,还需更大程度的财产平等。所谓财产平等主要是指初次分配政策。增长不一定能够必然对减困做出贡献,穷人不一定从增长中受益,甚至从某个角度讲,拉美的教训在于,增长只为是减困创造了一个环境而已,在初次分配存在严重不公的条件下,增长要对减困做出明显的贡献,那是一相情愿的。

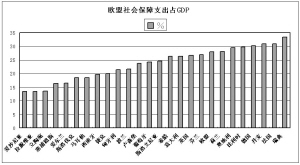

社会保障制度是二次分配的一个重要手段,在假定其他条件不变情况下,社保制度对减困可以发挥较大的作用。欧洲国家转移支出与贫困率二者之间的比较数据显示,社会保障对降低贫困率是发挥作用的。例如,欧盟25国平均贫困率之所以仅为16%,是由于社保制度发挥作用的缘故,经测算,假设没有社保制度的话,欧盟平均贫困率将高达42%,与拉美的贫困率相差无几,甚至是一样的,或说,目前欧洲社保制度的贡献就在于使贫困率降低了整整26个百分点;换个角度的表述可以认为,欧盟国家在没有社保制度下的贫困率大致相当于目前享有社保条件下的拉美地区贫困率。

那么,如何解释这个现象?答案似乎有两个:一个是如前所述,欧盟国家和拉美地区之间的初次分配存在着较大的差距,另一个是,不同的社保制度模式也发挥着不同的重要作用。

学术界的一个共识是,通常来说,较高支出水平的社保制度并不一定必然说明它是一个较高水平的社保制度。评价一个社会保障制度时,除了社会服务的质量、福利派送体系的效率、私人部门社会资源的运用效率、非正规部门的兼容性和社会给付的再分配功能等诸多方面以外,要达到较为理想的减困效果以防止增长性贫困的出现,正确的社保模式及其社保支出结构也发挥相当的作用。

拉美的教训与美国的启示:社保模式及其二次分配的作用考察

最大的社会不公正莫过于收入分配不公。诚然,拉美地区增长性贫困的诱因是多方面的;但是,究其分配不公的原因,除了表现在初次收入的巨大差距以外,在一定程度上也出现在二次分配领域,例如在人力资源、生产性资产、公民权利等诸多方面均存在一定差距,这既是收入分配不公的原因,又是其结果。家庭收入分配不公反映了教育、资本、就业机会和融资等所有方面的不平等,于是就形成了贫困的恶性循环:贫困家庭的子女进入市场的机会和获取这些资产的机会就少得多,进而形成“贫困锁定”。

在拉美初次分配的如此格局之下,作为二次分配的一个工具,拉美国家社保系统的作用也是有限的,难以有所作为的;同时,减困效果还与社保模式的选择及其社保支出结构有关。

社保制度的诸多目标之一就是反贫困,对社会最脆弱群体实施显性和隐性救助。而鳏寡老年人在每个国家都属国家救助的一个弱势群体,在拉美也不例外。对鳏寡老年人进行救助的一个重要手段就是在其法定“缴费型”养老金之外,再加上一个额外的目标定位式的国家最低保证养老金,其资金来自于一般税收,凡符合法定年龄如65岁以上的公民均可获得。

作为典型的补救型即目标定位式的社保制度,美国补救型社保体系的减困效果非常明显。美国2002年的贫困率仅为12.22%,总量是3460万。尤其是老年人口,1935年美国在建立社会保障制度时,老年(65岁以上)贫困率高达70%,而到了2005年则下降到8.7%;换言之,美国社保制度至少使1290万人口免于陷入贫困境地,否则,要是没有社保制度,老年贫困率就将高达46.8%;经过调查发现,美国每一个州的结果几乎惊人地一致:在没有社保制度条件下,将有17个州的50%或45个州的40%老年人生活在贫困线以下,例如,佛罗里达州的贫困率就会从8.7%上升到50.2%。正是由于美国社保模式是补救型的,所以,对许多美国老年人来说,社会保障制度是他们的生命线:在其覆盖的4500万领取退休金的人口中,大约38%的收入来自社保制度。

目标定位式或补救型模式对贫困率较高的国家来说,效果也比较好,成本比较低,而普享模式则相反。据测算,拉美地区17个主要国家的初始平均贫困率是38%,如果加上这个国家基本养老金的话,其贫困率就会降低到20%,即可降低18个百分点。

此外,普享型与补救型模式的成本也是不一样的。以拉美17个主要国家为例,如果采取补救型模式,其最低养老金的平均成本只占GDP的0.93%,而普享型则高达2.2%。两个模式成本之间相差最大的是智利,竟高达12倍,即补救型仅为0.1%,而普享型则高达1.2%;成本最高的国家是巴拉圭,补救型为2.7%,普享型则高达5.4%。(郑秉文)