|

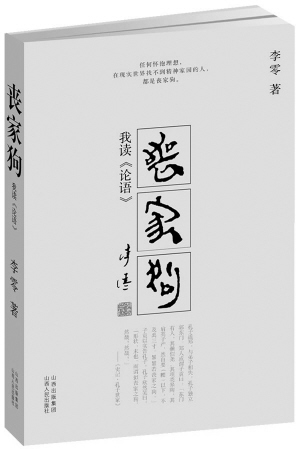

北大学者李零在其新书《丧家狗》中形容孔子“像条无家可归的流浪狗”,将孔子解读为一个“怀抱理想,在现实世界找不到精神家园”的丧家狗;“孔子不是圣人,只是人”,圣人称号是他的学生给他戴上的,“孔子不接受这个荣誉”。

把孔子说成丧家狗,把孔门说成大帮会,这种超乎寻常的怪论,于那些对孔子有偏爱、热爱、宠爱之情的人,特别是新儒家来说,是难以理解和接受的。故此言一出立即在学界引起轩然大波,新儒家纷纷予以反击。《原道》主编陈明称李零为“愤青”,“作家的文采、训诂家的眼界、愤青的心态=这本书”。蒋庆、康晓光和王达三则将《丧家狗》比作“垃圾”、“末世之书”。

做学问的人,往往是由喜欢一个东西而去研究它,由研究这东西而愈发地喜欢它。有的喜欢到沉迷的地步,别人稍一说这东西不好,就敏感起来,拼死维护,扛旗反击。我很能理解这些人的心理———情人眼里出西施。比如说某人养了一条宠物狗,把它当心肝宝贝似的供着,怎么看怎么顺眼,简直十全十美了,旁人要是说,这狗长得真丑陋,毛发又杂拉,形态又狼狈,形同丧家狗,他肯定会气急败坏地骂将过来,恨不能把对方掐死。看那些新儒家的反击,我很容易就想到那养狗人,他们喜欢护着孔子,就像狗的主人爱着他们的宠物狗,是不容许别人说狗的坏话的。

新儒家们的偏袒似乎并无道理,有句古话不是说了么,“天不生仲尼,万古如长夜”。要不是大圣人孔子出世,我们还在黑夜里爬呢,现在倒是好,得了便宜就卖乖,竟羞辱起圣人来了,一群忘恩负义的家伙!可是没有孔子的时候,古人也未见得在黑夜爬行,不是有周公制了礼么。即便是孔子进了庙堂,给世人带来了福音福址,后人不也还是把周公那个时代视为大同世界、黄金世界么?可见,孔子没出世时人们照样正常地吃喝拉撒,不见得就活得像猪一样不长脑袋,我看倒是孔子当了圣人以后,人们的脑子退化得不成样子。因为圣人的一句顶一万句,照着圣人的语录去做就行了,自然不需要自己动脑子多想半个为什么,脑子闲置的时间长了,自然也就麻木起来。

现在有一些脑袋复苏了,说“孔子不是圣人,只是人”,甚而说孔子是条丧家狗。我看算不得是厚诬古人,而是还原了一个有血有肉的、可爱的孔子。将孔子说成丧家狗,与“孔子不如章子怡”、“大学女生勾引孔子”、“孔子哭了”等等文化事件一样,都是站在常人、凡人或更人性的位置上来探讨与理解孔子。这样有什么不好呢?莫非一定要给孔子定个“标准像”,儒雅地、高高地站在我们面前,令吾辈只有匍匐跪拜与洗耳恭听的份?

遥想千年,当孔子乘着牛车、风尘仆仆地往来奔波,周游列国,推销他的学说时,哪里像现在的著名教授出国讲学那样,乘专机,住套房,那么儒雅堂堂啊,简直就是肌肠辘辘,形如丧家之犬。孔子给我的印象是一个凄惶的影子,是一个并不得志的落魄文人,而不是大儒或圣人形象。孔子在鲁都杏坛招徒三千,大兴私学,不过是为生活所迫,这有孔子的话为证:“自行束以上,吾未尝无诲焉。”(《论语·述而》,束,即十条干牛肉),即不管是什么人,只要有人送给他十条干牛肉,他就收下这个学生。孔子办私学,有教无类,固然伟大,但在彼时彼景,仍不过是一个不起眼的教书匠。他生前一腔报负没有被诸侯国君采纳,不就是一个“怀抱理想,在现实世界找不到精神家园”的丧家狗么?

我以为,孔子无家可归的丧家狗形象,更具有直击人心的悲剧力量。要是孔子像条养尊处优的宠物狗,我估计会毫无文化力量,被历史淹没也说不准,或者,至多不过是一个像苏秦、张仪之类的人,断不会成为文化巨匠。只是,长时间以来,孔子是被人供在庙堂里做宠物狗,被统治者驯化得十分地乖巧听话了。当然,这已与真实的孔子早就没有太大关系了,那是孔子的“寂寞身后事”,孔子本无力改变。在天堂里,孔子仍然是一条丧家狗。