皮毛在上,枪炮在下——读《皮毛、财富和帝国:美国皮毛交易的史诗》

| ||

|

皮毛在上,枪炮在下

——读《皮毛、财富和帝国:美国皮毛交易的史诗》

⊙禾 刀

说起美洲大陆的历史,许多研究习惯从1620年11月11日问世的“五月花号公约”开篇。事实上,自1492年10月12日哥伦布登上美洲起,在这片大陆丰饶的海狸皮毛巨大利润刺激下,英国、法国、荷兰、西班牙、瑞典、葡萄牙、俄罗斯等国便紧随而上。著名历史学票友埃里克·杰·多林著作颇丰,大部分作品反映了他对野生动物、环境和美国历史的兴趣,如《美国和中国最初的相遇:航海时代奇异的中美关系史》《利维坦:美国捕鲸史》《政治的浑水》《蛇头:一种离水的鱼》等。在《皮毛、财富和帝国: 美国皮毛交易的史诗》中,他延续了一贯风格,通过记录北美皮毛贸易的兴衰,铺展出一幅幅殖民者开发、利用北美殖民地,乃至美国从无到有的宏大历史画卷。正因为皮毛贸易在北美历史上占据着不可替代的重要地位,所以南开大学历史学院副研究员付成双在《动物改变世界:海狸、毛皮贸易与北美开发》中认定,“皮毛贸易是北美西部开发的一个重要形式”。

被倾斜的皮毛贸易天平

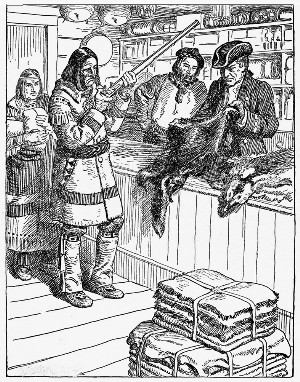

欧洲人最先对美洲大陆的兴趣,不是黄金不是矿藏也不是农业,而是印第安人手中的动物皮毛——“交换皮毛最初只是印第安人与渔民之间的一种副业,但是到16世纪末,它已经逐渐发展成了一项核心交易。”皮毛贸易从16世纪开始一直持续到19世纪70年代结束,贸易对象最终也从河狸向海狸、海獭和水牛等方向扩散。

北美皮毛贸易起源彰显了市场的自发,开始仅局限于印第安人与远洋的欧洲渔民间的物物交换。在双方看来,这样的交换是“双赢”的:渔民们得到了珍贵的河狸皮毛,印第安人则得到了他们极其看重的玻璃珠子、红铜或黄铜制品,还有贝壳,而对正处于工业革命时期的欧洲而言,这些物品不能说一钱不值,但谈不上珍贵。

皮毛在欧洲人和印第安人眼里的地位几乎有天壤之别。早在14世纪30年代,英国皇室便规定皮毛只有贵族才能穿戴。如同中世纪中国白瓷在欧洲被视为奢侈品一样,欧洲皇室视穿戴皮毛为尊贵身份的象征,“英格兰国王亨利四世有一件九片拼接的礼服,是用超过12000张松鼠皮和80张白貂皮制成的”。而河狸在那时的北美极为常见,对印第安人而言,用河狸皮毛换取珍贵物品,何乐而不为?

欧洲人热衷皮毛服装,大大刺激市场上对皮毛的需求。那些与印第安人交换河狸皮毛的渔民发现,换皮毛远比捕鱼赚得多,很快有渔民抛弃了渔业,转而与印第安人交换河狸皮毛。

亚当·斯密在《国富论》中对于皮毛贸易从市场经济角度有过精彩的阐释:原始的衣服材料,乃是较大动物的皮。所以,以那些动物的肉为主要食料的狩猎和牧畜民族,在获取食料时,就获得了他们自身穿不了的衣服。如果没有对外贸易,此等多余材料,便视为无价值东西被抛弃。就未被欧洲人发现以前的北美狩猎民族说,情况大抵如此。现在,他们以过剩的皮毛和欧洲人交换毛毡、火器和白兰地酒,皮毛就具有了若干价值。

交易,就是获得对方自认为有价值的商品。尽管在皮毛贸易中印第安人所获市场价值较低,但若把印第安人群体视作一个独立市场,则这种交易极可能提升其在印第安人社会中的地位,仅此而论,他们与欧洲人的交易似乎具有某种意义范畴的“公平”性。随着欧洲诸强相继占地而居,皮毛需求巨大,贸易边疆不断西进,最终覆盖了整个北美大陆。

有必要指出的是,这种西进并非完全出于市场的驱使,很大程度上是欧洲人对印第安人恩威并施乃至胁迫的结果。两个现象足以说明:在欧洲人定居后,印第安人的人口锐减,生存空间更被大大压缩,印第安人的传统狩猎栖居之地,居然纷纷成为欧洲人以“探险”之名发现的“合法”财产。印第安人的流血抗争虽也取得过一些小胜,但在欧洲人的坚船利炮面前,最终还是无法挽回整体被欺压的命运。抗争失败意味着博弈失衡,印第安人自然不可能平等地得到他们所期待的东西,也无法守住他们生活了上万年的土地。

被“文明”化的印第安人

为了获取更多皮毛而登上美洲大陆的欧洲人,在本国法律的授权下,纷纷“开疆拓土”,在北美大陆上演了一幕幕划分势力范围甚至是不惜武力争抢的大戏。尽管此前那里一直是印第安人生活的地方,但印第安人没有任何话语权,反倒被欧洲人频频利用打击异己。欧洲人给尚处于原始社会的印第安人带去了许多改变:生活习性、酒精和传染病。

皮毛交易的演变与发展给印第安人社会带来的影响是翻天覆地的,“随着老一辈人一个个去世,剩下的都是从小生活在充斥着各种欧洲产品的文化环境下的新一代印第安人”,“他们已经抛弃了所有原本使用的器皿”。印第安人甚至也不再用长矛捕猎河狸,而是用从欧洲人那里得到的火枪。印第安人原来捕猎工具虽然落后,但能保证河狸数量稳定。引入现代火枪,无疑加快了河狸的灭绝速度。当河狸等动物越来越少时,以其为主要食物来源的印第安人就不得不因生存而辗转迁徙。

“印第安人认为饮酒是一种达到更高的精神层次的潜在途径,相当于‘仪式性地激发一种恍惚的状态,以此追寻幻象或探索精神力量的外部来源’。”“随着皮毛交易的发展,皮毛交易者提供的烈酒日益增加,越来越多的印第安人也不再为了寻找什么精神救赎,而是单纯为了追求醉酒的感觉而喝酒。”对于印第安人的嗜酒习好,欧洲人没有理由不感到高兴,毕竟沉迷酒精的印第安人更易控制和支配,印第安人原来喜欢的“器皿、小刀、布料和其他耐用产品”更易饱和,而酒精只要嗜好自然无休无止。

就这样,在欧洲人的“帮助”下,印第安人实现了“文明”的进化,但其付出的代价难以估量。除了人口剧减,印第安人原来赖以生存的动物被快速灭杀。付成双指出,“据研究,在白人到来前,北美大陆至少生活着四千万只海狸,数千万只白尾鹿,六千万头左右的野牛,正是它们构成北美皮毛贸易的基础。由于疯狂的屠杀,许多地方的毛皮动物走向灭绝。”也就是说,欧洲人带来的文明,主要是教会印第安人如何捕猎他们需要的皮毛,至于印第安人未来生存发展,显然不在他们考量之内。

被边缘化的土著

1854年,面对美国白人,印第安人部落领袖、酋长西雅图在他最出名的一次演说“这片土地是神圣的”中这样说道:“如果我们放弃这片土地,转让给你们,你们一定要记住:这片土地是神圣的。你们一定要照顾好这片土地上的动物。没有了动物,人类会怎样?如果所有的动物都死去了,人类也会灭亡。降临到动物身上的命运终究会降临到人类身上……我们深知:大地不属于人类,而人类是属于大地的。”

足见,印第安人并非没有认识到动物存在的重要性,但在失衡的博弈机制面前,他们的话语权被大大压缩直至遮蔽。不仅动物,他们自身也命运多舛。仅1828年,“美国政府把7万印第安人从密西西比河以东的故土上赶走”。1831年,乔克托人被迫西迁,结果“几千名印第安人因为寒冷、饥饿和疾病而死”;1838年,1.7万名切诺基人被赶上“眼泪之路”,“4000名困在围栏里或行进在蛮荒的迁徙途中的切诺基人死于饥渴、疾病”……(《我反抗:一部独特的美国史》)。

在哥伦布抵达美洲之前,印第安人可以骄傲地宣称,他们是北美大陆的主人。自那之后,他们的“主人”身份被皮毛贸易掩盖下的坚船利炮所剥夺。历史是由胜利者书写的,这一点充分体现在北美大陆史上。时至今日,“哥伦布发现美洲新大陆”一说仍占据主流叙事。印第安人在那里生活了上万年,“发现”一词难道不是对印第安原住民生存权的粗暴践踏么?